Sobre o racismo no Brasil

A jornalista e ativista Daniela Gomes fala à Fórum sobre identidade racial, ser uma pessoa negra de pele clara e as similaridades e diferenças entre o racismo em dois países emblemáticos

Por Jarid Arraes Do Portal Fórum

O racismo no Brasil tem se tornado centro de debates nos últimos meses. A redução da maioridade penal, a ilegalidade do aborto, as imagens de homens negros linchados amarrados a postes, e até mesmo mensagens racistas direcionadas a jornalistas da Globo fazem parte dos principais tópicos que permeiam as discussões nas redes e ruas.

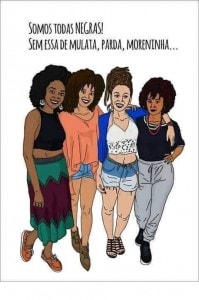

O problema do racismo é muito complexo e profundo. Para compreendê-lo, é preciso dar atenção também aos valores culturais enraizados e discutir o que é ser negro no Brasil. Daniela Gomes, mestre em Estudos Culturais e doutoranda em Estudos Africanos e da Diáspora Africana pela Universidade do Texas em Austin, já discutia esse tema nas redes em seu blog “AFROatitudes” há muitos anos. Em um dos seus textos, intitulado “Quase negra, quase branca não serve para mim. O que eu sou? Eu sou mulher negra!“, Gomes fala sobre ser uma pessoa negra de pele clara e como o racismo do Brasil lhe negava a identidade negra, ao mesmo tempo em que a violentava de maneira racista por reconhecer nela os traços da negritude.

No contexto atual, a jornalista e ativista do movimento negro fala à Fórum sobre identidade racial e as similaridades e diferenças entre o racismo nos Estados Unidos e no Brasil, passando por acontecimentos recentes como o atentado contra uma igreja em Charleston, no estado da Carolina do Sul (EUA), onde nove vítimas, todas negras, foram assassinadas por um jovem branco de 21 anos; a polêmica em torno de Rachel Dolezal, que fingia ser negra para ter acesso a cargos e reconhecimentos relacionados a luta contra o racismo; e as recentes manifestações de violência racista no Brasil. Leia na íntegra:

Racismo no Brasil

Fórum – No seu texto “Quase negra, quase branca não serve pra mim” você fala um pouco sobre sua experiência sendo negra de pele clara. Sua família teve algum envolvimento nesse processo de descoberta e resgate de identidade?

Daniela Gomes – Eu começo da perspectiva de que a maneira como fomos criados e como nos relacionamos com nossas famílias também influenciam naquilo que nos tornamos. cresci em uma família onde sempre tivemos uma grande abertura para o debate político e social, mas onde a consciência racial não se fazia presente de maneira intensa. Meus pais têm pele clara – na família de minha mãe tenho tios e tias de pele mais escura e na do meu pai todos têm traços negros marcantes, mas em sua maioria são de pele clara, apesar de meu avô ser negro e minha avó indígena com português.

O meu avô por parte de pai, que era um homem negro nordestino, sofreu muito racismo na juventude e com isso criou uma alienação racial muito grande, incentivando a família a seguir a tal limpeza de raça com medo de que os demais também passassem pelas dores que ele passou. Com isso, minha família paterna foi criada debaixo do mito da democracia racial.

Eu e meus irmãos, por nossa vez, por termos uma mãe que era clara, mas de família negra de pele mais escura, reconhecidamente negra e que se percebia como tal, sempre vivemos do outro lado da moeda, ainda que o debate racial não estivesse presente. Hoje percebo que culturalmente meu pai sempre teve muito mais influência da cultura negra principalmente através da música, já que crescemos ouvindo Ray Charles, Nat King Cole e Bezerra da Silva.

Tão importante quanto essa influência é o fato de que meu pai tem um amigo, há mais de 40 anos, que é negro e não apenas eles se consideram irmãos, mas meu pai foi realmente adotado por toda a família dele, inclusive passando a chamar a mãe dele de “mãe”. Essa dinâmica já acontecia antes de eu nascer e desse modo, quando nasci, já era parte dessa família e até os meus seis anos nem ao menos sabia que eles não eram meus parentes consanguíneos. Quando falamos em graus de parentesco, nós realmente nos tratamos como primos, tios etc. Tenho três famílias e isso também foi uma influência muito grande na minha vida e percepção de mundo.

Contudo, enquanto criança, ainda não me percebia como negra, até por conta da minha pele clara, mas lembro que aos sete ou oito anos já percebia meus tios e tias como negros e já entendia que eu não podia ser racista, porque amava aquelas pessoas. Ainda que não me visse como negra, já sofria com o racismo, pois me doía muito quando as pessoas riam do meu cabelo, da minha boca, dos meus traços.

Lembro que aos seis anos mais ou menos, todas as meninas da minha igreja foram convidadas para serem damas de honra de uma moça e sei lá porque ela não me convidou. Sofri muito, pois na minha cabeça ela não havia me chamado porque meu cabelo era “ruim” e não dava para fazer um penteado. Provavelmente não era isso, nunca tive chance de perguntar àquela moça o porquê de não ter sido chamada, mas na minha cabeça de criança a marca do racismo já estava ali.

Quando tinha uns onze anos (em 1992-1993), o rap era uma realidade na periferia de São Paulo, que é de onde sou, então, de uma forma ou de outra, ainda que eu não fosse do rap, ouvia na rua, na escola etc. Essa era uma época em que meu bairro era muito violento, havia muitas mortes, a maioria de jovens negros, e isso me chocava muito. Eu me indignava com a situação à minha volta, a polícia invadindo nossa escola, o fato de ter o desejo de aprender as coisas e não poder ou porque não tinha dinheiro pra estudar um idioma ou porque a escola pública não me dava estrutura pra tal, o fato de ter que morar em um bairro que não me oferecia nenhum tipo de estrutura.

E aí um dia liguei um rádio no quarto da minha mãe e ouvi a música “Fim de Semana no Parque” dos Racionais MCs e foi como uma revelação, como se eles tivessem lido minha vida, minhas dores, minhas angústias, principalmente porque muitos dos bairros que eles narravam na letra eram bairros conhecidos da minha vivência, pois eram bairros da zona sul de São Paulo. Ali me deu um estalo e entendi que tudo que eu vivia, que minhas angústias, eram devido ao racismo e ao fato de ser mulher negra e carregar comigo a herança do passado escravocrata.

Passei então a militar contra o racismo, a ler tudo que podia sobre negritude, em especial sobre o ativismo negro nos EUA, e foi a partir daí que aprendi também sobre o movimento negro no Brasil, a importância de se lutar contra o racismo aqui e o histórico de resistência do nosso povo. Comecei aos doze e nunca mais parei; já estou com mais de 20 anos no percurso.

Fórum – Como surgiu a ideia de ir aos Estados Unidos? De que forma sua experiência como mulher negra de pele clara nos EUA se assemelha e se diferencia da sua experiência no Brasil?

Gomes – A minha relação com os EUA começa de outra forma, mas em pouco tempo se conecta com minha descoberta como mulher negra. Eu tinha nove anos quando tive meu primeiro contato com pessoas de língua inglesa, ao ouvir o idioma me apaixonei por ele e decidi que queria aprender inglês e ir aos EUA. Na época, como financeiramente estudar inglês em uma escola de idiomas era muito caro e não era acessível para mim, comecei a estudar inglês sozinha, lendo livros, ouvindo e traduzindo músicas em um processo autodidata, o que hoje eu percebo ser uma narrativa comum de muitos negros que desejam falar o idioma e não têm condições de arcar com os custos, em especial no início dos anos 1990.

Já nessa idade, o desejo de ir aos EUA começou a fazer parte do meu imaginário. Quando o hip hop e a militância entraram na minha vida e comecei a engajar com as temáticas raciais, isso se tornou muito mais forte e virou não apenas um desejo, mas uma necessidade; precisava pisar em alguns espaços de resistência naquele país, sonhava com isso e esse desejo guiou muitas das decisões que tomei na vida. Após anos, quando finalmente consegui ir aos EUA, a minha primeira experiência como aluna de um curso de inglês foi uma experiência rica, mas foi a temporalidade da experiência não me fez ver com tanta clareza as dinâmicas raciais.

Já tinha uma angústia comigo, que era o fato de ter que ficar me explicando no Brasil, tanto em alguns espaços do movimento negro, quanto fora dele, muitas vezes carregando fotos da minha família para mostrar que eu realmente era negra. E tinha essa percepção de que a dinâmica racial estadunidense me ofereceria uma alternativa para isso e nessa experiência realmente pude confirmar que ali minha negritude não era questionada apenas pela minha pele clara: eu era lida como negra e ponto.

Após dois meses nos EUA, voltei para o Brasil, iniciei minha jornada acadêmica e, entre uma fase e outra, fiz o curso Teorias e Questões Políticas da Diáspora Africana, que é uma parceria entre a ONG Criola, no Rio de Janeiro, a Universidade do Texas e a UFF no Rio, antes conhecida como UERJ. Me interessei por estudar no programa de estudos africanos e da diáspora africana lá no Texas. Fiz todo o processo de seleção e em 2013 finalmente retornei aos EUA.

Nessa nova experiência, me deparei com uma perspectiva completamente diferente da que tive anteriormente. Primeiro, por estar em uma cidade majoritariamente branca; segundo, por estar vivendo como estudante de pós-graduação em tempo integral. Nesse período mais longo de aproximadamente dois anos, pude compreender melhor a dinâmica racial afro-americana. Nesse contexto, entendi que sou percebida como negra – as pessoas não me interpelam como outra coisa –, mas por não ser cidadã daquele país, posso muitas vezes ser vítima de xenofobia, mesmo por parte de pessoas negras, que muitas vezes me leem como negra, mas que quando ouvem meu sotaque reforçam o fato de que não sou afro-americana e que isso faz diferença.

A comparação me vem no sentido de que eu particularmente me sinto mais livre em não ter que ficar andando com fotos dos meus avós e tios na carteira para mostrar que sou negra. Eles me olham e me identificam como tal e isso tira um pouco um peso dos meus ombros, pois sempre me senti meio sem lugar e um pouco cansada no Brasil.

Fórum – Na sua perspectiva, o racismo que se manifesta no Brasil tem mais pontos em comum ou mais pontos distintos do que o racismo nos EUA? Como você percebe o racismo nos dois países?

Gomes – O racismo é como uma pessoa te dar um prato de cocô pra comer. Em um país a pessoa te dá o prato de cocô de modo declarado e faz você comer tudo de uma vez, no outro te dá o cocô enrolado e passado no granulado como se fosse brigadeiro e faz você comer. Dos dois jeitos você está comendo merda, a diferença é a maneira como eles te apresentam. Uso essa metáfora escatológica para dizer que não existe racismo melhor ou pior, racismo é ruim sempre, o que vai mudar é a maneira como ele se apresenta e se manifesta. Pois não podemos perder a noção de que o racismo se molda com o passar do tempo e com a conjuntura na qual se manifesta.

Tanto o Brasil quanto os EUA têm um passado histórico de escravidão, opressão, patriarcalismo e racismo e isso faz com que nós tenhamos muitos pontos em comum; as narrativas de período colonial nos dois países não são muito diferentes, apesar de muitos “estudiosos” dizerem o contrário. Mas não podemos negar as particularidades do contexto histórico, em especial aquele que se dá depois da escravidão, onde nos EUA os afro-americanos passaram a ser identificados como negros, independente da cor de sua pele, e pelo processo de segregação. Esses fatores se tornam determinantes na formação da identidade negra e no fortalecimento da comunidade negra americana e são fatores que não ocorreram oficialmente no Brasil.

Acontece que hoje, nos EUA, existe uma outra perspectiva, que passou a surgir no período pós movimento dos direitos civis e que se intensificou na virada do milênio, que é o conceito de sociedade pós-racial. Particularmente vejo nesse conceito muita semelhança com o nosso mito da democracia racial e esse pensamento passa então a ideia de que os direitos da população negra foram alcançados durante o período de ativismo das décadas de 1960 e 1970 e que com isso não haveria mais a necessidade de luta ou de se falar em racismo, pois todos já teriam alcançado as oportunidades.

Em um país onde a ideia de sonho americano é uma constante, se você não atinge esse sonho a culpa é sua e não do contexto excludente em que você vive. Infelizmente para muitos afro-americanos mais jovens e também para muitos um pouco mais velhos, mas que fazem parte de uma classe média mais privilegiada, essa ideia se tornou como um fato que pode, a meu ver, paralisar a população. Acho que com os últimos casos de mortes de jovens negros e protestos, essa mentalidade ficou um pouco abalada e acredito que traga novamente à tona a pauta do racismo e da necessidade da luta.

No Brasil, por outro lado, vivemos um momento intenso de manifestação política e ativista por conta de jovens negros, um número maior de homens e mulheres ao menos se declarando como negros, mas ainda patinamos no que diz respeito a entender a complexidade do racismo no Brasil e como ele nos afeta, além, é claro, das dissidências conceituais e das confusões com o ciberativismo, que são de ferrar qualquer um.

Fórum – O caso recente do ataque contra a igreja de Charleston, onde várias pessoas negras foram assassinadas, encontra paralelos no Brasil? Algumas feministas negras citam o ataque a uma escola em Realengo, onde muitas garotas da periferia foram assassinadas. Como você compara esses casos?

Gomes – O caso da igreja em Charleston não é um fato isolado. As igrejas negras afro-americanas se iniciam ainda no período da escravidão e se tornam um espaço de resistência da população afro-americana, onde ali há não apenas um espaço de culto, mas um espaço de movimentação política intensa e que se acentua ainda mais com a criação da lei Jim Crow e a segregação. Então tanto no período abolicionista, quanto durante a luta pelos direitos civis, essas igrejas já eram espaços de articulação e resistência de líderes negros nos EUA – para mencionar apenas um, podemos lembrar que Martin Luther King era um pastor. Essa ligação reflete até mesmo na cultura religiosa local, pois muitos dos hinos que até hoje são cantados nessas comunidades eram na verdade códigos para envio de mensagens trocadas entre negros escravizados.

Eu menciono essa resistência para lembrar que existe um histórico na história americana de bombardeios, incêndios e destruição de igrejas negras. A ideia é não apenas destruir um lugar de conforto espiritual, mas também e principalmente destruir um espaço extremamente significativo de resistência política. Essa mesma igreja em Charleston, por exemplo, teve um líder no passado que organizava reuniões no templo com a intenção de criar uma revolução semelhante à revolução haitiana. Então entrar nessa igreja armado e matar pessoas é parte de um sistema de aniquilação da população negra e também uma tentativa de silenciar a luta. Após Charleston, já houve nos EUA mais 9 casos de igrejas negras atacadas que receberam pouca visibilidade da mídia já que essa destruição já é recorrente.

Se dá para comparar com Realengo? Dá para comparar se pensarmos naquela perspectiva midiática de um “maluco” que entra em um local e sai atirando em todo mundo, que é um fato mais habitual nos EUA e que naquele momento chocou o Brasil por sua semelhança. Mas volto a dizer que Charleston não foi o caso de alguém que por algum motivo tinha uma ligação ou um trauma com aquela comunidade e surtou, Charleston foi um caso de ódio racial, onde aquele sujeito não tinha nenhuma ligação anterior com aquele grupo e foi ali especificamente com a intenção de matar e calar, o que muitos dizem estar relacionado também com o ativismo político do pastor local.

Fórum – Também acompanhamos o caso de Rachel Dolezal e a identidade racial das pessoas negras de pele clara vem sendo colocada em questão. Como negra de pele clara, como você se posiciona em relação ao caso da Dolezal?

Gomes – Um primeiro ponto é entender como a dinâmica Rachel Dolezal é possível nos EUA. Se essa mulher mesmo sendo lida como branca tivesse alguém em sua família que fosse negro e quisesse se assumir como tal ela seria respeitada como negra e por isso mesmo ela foi tratada como tal. A questão com Rachel Dolezal tem menos a ver com colorismo e mais com oportunismo. Essa é uma mulher branca, de pais brancos, ancestrais brancos, socializada como branca que em determinado momento da vida decide que quer ser negra.

Isso só acontece após essa mulher frequentar uma universidade negra, com uma bolsa de estudos para a comunidade negra, e processar essa universidade por se sentir discriminada por ser branca. Após sair desse espaço, ela passou então a assumir uma identidade negra, a usar peruca, a ocupar espaços de posição de destaque e tentar apagar sua trajetória como mulher branca. Ela se tornou uma professora universitária em estudos sobre racismo e presidente de uma filial da NAACP, que é uma organização antirracista.

O problema não é essa mulher militar na luta antirracista, já que essa organização especificamente aceita pessoas de outras etnias. O problema é ela assumir uma identidade que não é dela. Por que ela fez isso? Não se sabe. Algumas pessoas apontam para um distúrbio psicológico; eu particularmente acredito mais em uma ação friamente calculada para colocar o sistema racial americano em cheque, em especial em respeito à comunidade afro-americana e lançar um livro, pesquisa ou algo do tipo. Enfim oportunismo.

Como isso afeta negros de pele clara? Acredito que com o colorismo, muitos negros de pele clara serão questionados. Mas apesar de agora estar no Brasil, o que acredito é que nos EUA, como as linhas ainda são definidas mais facilmente, o questionamento se torne menor, pois as pessoas negras, sejam de pele clara ou não, são interpeladas como negras. Aqui no Brasil, obviamente a conversa é outra, como eu mencionei anteriormente eu saí do Brasil em um momento onde mais negros de pele clara já se afirmavam como tal e onde nosso espaço dentro do movimento negro já está mais garantido, diferentemente do que era na minha adolescência.

Mas aí após dois anos, ao retornar ao Brasil no mês passado, eu encontro as coisas um tanto quanto diferentes e até mesmo meio loucas, pois a militância mais jovem não apenas está usando o colorismo, como desvalorizando maciçamente a militância de negros de pele clara e até mesmo invalidando as narrativas de racismo. Isso tem acontecido principalmente nas redes sociais usadas como espaço de cyber ativismo. Confesso que ainda estou processando isso, já tentei o diálogo algumas vezes e já vi que não dá muito resultado, pois esse é um discurso bem agressivo, então a minha dica é que as pessoas ignorem e militem em organizações e grupos fora do virtual que nos aceite e respeite.

Acredito que nós negros de pele clara temos que reconhecer nossos privilégios como tal, mas também acho que temos o direito de ter reconhecidos os privilégios que nós não temos. Dizer se eu sofro ou não sofro racismo ou se posso ou não posso lutar é desrespeitoso e só divide o movimento.

Fórum – O movimento negro nos Estados Unidos tem algo de específico que poderia aprender com o movimento negro no Brasil? E vice-versa?

Gomes – Acho que o conceito de movimento negro, tanto no Brasil quanto nos EUA, tem que ser especificado. O que entendo como movimento negro é o conjunto de pessoas que politicamente se afirmam como ativistas ou militantes e que atuam na luta antirracista em diferentes frentes, sejam coletivos, grupos, organizações não-governamentais, a academia etc. Então o movimento negro nada mais é do que um grupo de pessoas lutando contra o racismo, seja em qual espaço for.

Eu penso mais na questão do partilhar do que necessariamente em aprender com isso ou aquilo. Acredito que apesar das especificidades já mencionadas anteriormente, nós somos um povo negro na diáspora. Nós temos em comum nosso passado ancestral, nosso sofrimento e resistência durante a escravidão e a luta contra o racismo que sofremos diuturnamente. Isso é um fato em toda a diáspora africana. Elementos que nos unem são muito maiores do que os que nos diferenciam. O que precisamos é enxergar isso e fazer um esforço coletivo para que nossa luta seja em conjunto também. Para que da mesma forma que somos oprimidos em massa, também possamos reagir em massa.

Acho que mais do que pensar o que podemos aprender, devemos talvez ver o caminho que o outro trilhou e o resultado. Acho que os afro-americanos podem aprender muito com o que o mito da democracia racial causou no Brasil, já que essa mentalidade de “somos diversos, iguais e tudo é amor” está surgindo aos poucos por lá. Já o Brasil pode ver quais são as pautas que temos hoje como representatividade e a questão do empoderamento financeiro e ver o que isso transformou de forma efetiva e o que precisa ser reformulado, ainda que a conquista seja necessária.

Fórum – Também recentemente, as redes sociais foram tomadas por imagens de um homem negro, amarrado a um poste, que foi linchado por ser suspeito de ter praticado assaltos. Por que, apesar de ser tão grave matar uma pessoa, o assassinato por linchamento parece tão correto para as pessoas quando a vítima é uma pessoa negra, considerada criminosa?

Gomes – Mais uma vez, é importante reforçar que não podemos tratar esses casos como fatos isolados. Eles são uma constante na realidade do povo negro na diáspora. Não esqueçamos que, só aqui no Brasil, pouco mais de um ano atrás, vimos exatamente a mesma cena do corpo negro amarrado no poste e torturado. Os linchamentos têm um contexto racial muito forte. Nos EUA eles foram usados durante todo o tempo da segregação como forma de punição de qualquer pessoa negra que fosse considerada perturbadora da ordem. E perturbar a ordem podia significar qualquer coisa, até mesmo cruzar o olhar com uma pessoa branca na rua.

Existiu uma cultura de linchamento, onde pessoas determinavam suas atividades recreativas a partir da data do linchamento, onde cartões postais eram feitos sobre o tema, fotos eram vendidas. Isso tudo está em arquivo naquele país, tem museus, tem fotos, tem sites, é fácil de encontrar. Mas e no Brasil? O linchamento moderno está ligado exatamente à figura do mau elemento – e quem é considerado automaticamente mau elemento no Brasil? O negro. É fácil amarrar no poste, esfaquear e linchar, porque o corpo negro no Brasil já é um corpo descartável. Falamos de um país que mata 84 jovens negros por dia, enquanto que nos EUA morrem 28, e isso só reforça a disponibilidade dos nossos corpos pra que nos torturem e matem.

Como eu escrevi no blog um tempo atrás, “eles nos matam aos montes”. Agora, ainda que as informações sobre a cultura do linchamento no período pós-escravidão seja uma narrativa da história americana, já há hoje pesquisas que apontam que o mesmo tipo de prática ocorria no Brasil no mesmo período pós-abolição. Então nada é muito diferente.

Fórum – Você tem alguma consideração final?

Gomes – Acho que minhas considerações são realmente para reafirmar que a nossa luta como povo negro na diáspora é a mesma, que o que temos são especificidades históricas na maneira como o racismo se manifestará e que está principalmente relacionada a essa capacidade que ele tem de se metamorfosear, mas que não diminui a sua letalidade. Se entendermos quais são os pontos que nos unem, respeitando nossas diferenças, veremos que temos muito mais em comum e razões para lutar juntos do que coisas que nos dividem. O mesmo serve para o colorismo. Aquilo que nos une como povo negro é muito maior do que aquilo que pode vir como fator de separação. O que precisamos é de um diálogo maior e mais aberto entre nós.