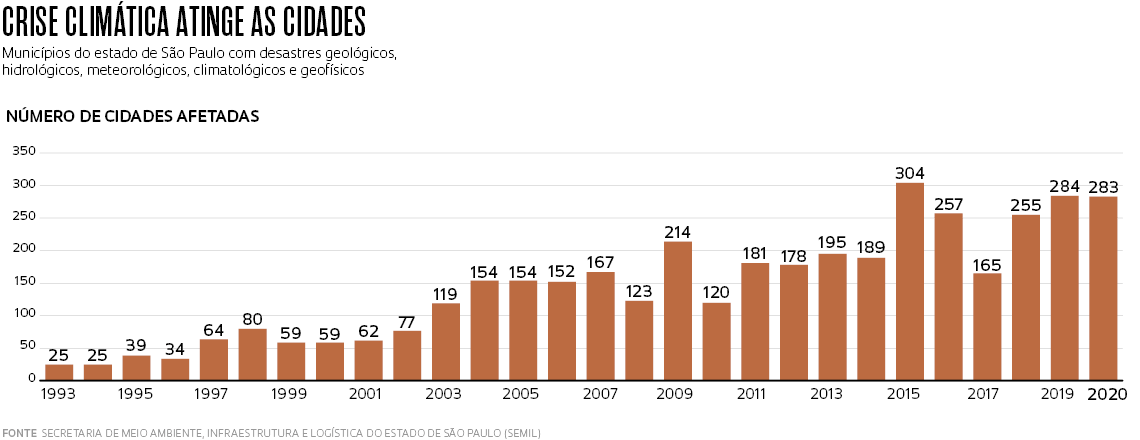

Em 1993, o número de desastres geológicos, hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e geofísicos registrados no estado de São Paulo foi de 297, saltando para 2,8 mil, em 2020. A quantidade de municípios afetados por eventos desse tipo também aumentou, de 25 registros em 1993 para 283, em 2020, conforme dados da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil). Instrumento essencial para combater os efeitos cada vez mais intensos da crise climática, segundo a organização Governos Locais pela Sustentabilidade (Iclei), menos de 50 cidades brasileiras têm planos de adaptação – documento que reúne estratégias governamentais para enfrentar mudanças dessa natureza. Além disso, em São Paulo, os planos diretores dos municípios são elaborados levando em consideração apenas as séries históricas, sem incluir as projeções de mudanças intensas nas características de eventos climáticos previstas para os próximos anos.

O conceito de desastre abarca a ocorrência de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, custando vidas e causando danos materiais e ambientais, assim como prejuízos econômicos e sociais. No estado de São Paulo, o registro de mortes associadas a desastres começou a ser medido em 1991, ano em que não houve óbitos, segundo dados oficiais do governo. Em 2020, foram registradas 52 mortes e 2009 e 2011 são os anos com a maior quantidade de vítimas fatais, segundo a Semil. Já o total de afetados por essas ocorrências – pessoas feridas, desalojadas ou desaparecidas – chegou a 6,5 mil em 2020. Por sua vez, levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) indica que 2,2 mil cidades brasileiras, com 70% da população concentrada, são vulneráveis a desastres climáticos relacionados a chuvas extremas. Ubatuba e São Sebastião, no litoral de São Paulo, fazem parte dessa lista.

Ao considerar que, até 2050, 68% da população mundial viverá em cidades, conforme projeção do relatório de 2002 da Organização das Nações Unidas (ONU), a engenheira química Jussara de Lima Carvalho, da Semil, afirma que municípios que mais tendem a crescer são os de médio porte de países em desenvolvimento, caso do Brasil. “A mudança climática seguirá causando impactos no ambiente e traz um cenário futuro de eventos cada vez mais extremos. É preciso enxergar o momento atual como oportunidade e repensar o desenvolvimento de ambientes urbanos”, sustenta Carvalho.

Apesar de poucas ações terem saído do papel, o Brasil conta com instrumentos para apoiar gestores estaduais e municipais na criação de estratégias. Um deles é o Plano Nacional de Adaptação (PNA), instituído em 2016 com a proposta de reduzir a vulnerabilidade nacional à mudança do clima. O documento nacional oferece orientação a governos para realizar a gestão de risco em 11 setores diferentes, entre eles agricultura, zonas costeiras, biodiversidade. “Porém o PNA não tem força de lei. Com isso, o desenvolvimento de ações fica a critério de estados e municípios”, explica o engenheiro civil Ivan Carlos Maglio, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Ele informa que as primeiras iniciativas brasileiras para combater os efeitos da crise climática envolveram ações de controle das emissões de gases de efeito estufa, tendência que mudou, sobretudo, a partir de 2015, quando estudos científicos evidenciaram a necessidade da adoção de medidas de adaptação a esses efeitos. Um marco dessa mudança foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) realizada naquele ano, segundo Gabriela Marques Di Giulio, docente da Faculdade de Saúde Pública da USP. “A partir do momento em que os efeitos se materializaram com mais força no cotidiano das cidades, os debates internacionais passaram a buscar estratégias para reduzir perdas e danos associados à crise do clima”, detalha.

No estado paulista, o marco inicial das políticas para gestão de riscos e desastres foi um plano preventivo elaborado pela Defesa Civil em 1989, para controlar deslizamentos na serra do Mar em Santos, Cubatão, Guarujá e São Vicente. Em 2009, a Lei nº 13.798 instituiu a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Em 2022, o estado aprovou e publicou o Plano de ação climática 2050, que contou com contribuições de pesquisadores associados ao programa Biota Síntese, financiado pela FAPESP e que também envolve integrantes do governo estadual. “Propusemos estratégias para promover a restauração ecológica no estado em áreas urbanas e nas chamadas áreas periurbanas”, diz a pesquisadora.

De acordo com Di Giulio, essas zonas periurbanas, que respondem por 3% da área total do estado, são muito vulneráveis a impactos climáticos devido ao desmatamento, à pressão imobiliária e às ocupações irregulares. “Ao mesmo tempo, elas apresentam grande potencial para prestar serviços ecossistêmicos”, afirma. Serviços ecossistêmicos são benefícios que o ser humano pode obter da natureza a partir do funcionamento de ecossistemas.

De acordo com o geólogo Claudio José Ferreira, da Semil, atualmente, cerca de 100 municípios fizeram o mapeamento de riscos em seus territórios e todo o estado tem pelo menos uma avaliação regional. “O desafio, agora, é incorporar as projeções climáticas nesses mapeamentos. Estamos apoiando algumas cidades na elaboração de planos de adaptação com esse novo enfoque”, informa.

Como parte das iniciativas, em 2020 foi criado o programa Municípios Paulistas Resilientes, que, em 2022, ofereceu treinamentos para a criação de planos de adaptação a 12 cidades, entre elas Americana, Embu das Artes e Ubatuba. “Um dos pontos centrais dessas oficinas foi evidenciar a importância de os gestores incorporarem, em suas políticas públicas, cenários futuros às mudanças climáticas, que incluem o aumento da temperatura da Terra e a maior incidência de chuvas até 2050. As séries históricas não são mais suficientes para o desenho de ações efetivas”, ressalta Carvalho. Oito das cidades participantes e a Região Metropolitana da Baixada Santista finalizaram o desenvolvimento de planos de adaptação incorporando essas diretrizes.

Por outro lado, Ferreira menciona os planos diretores instituídos pela Constituição Federal de 1988 e regulamentados pela Lei n° 10.257, de 2001. De acordo com ele, hoje, diversos municípios incluem a gestão de riscos em seus planos diretores, como é o caso de Mogi Mirim, que acaba de reformular o seu. “No entanto, as cidades têm incorporado a análise de risco considerando medidas climatológicas até 2020, o que não é suficiente para lidar com os eventos extremos previstos em projeções”, alerta. Ao destacar a urgência do investimento em políticas públicas que considerem cenários futuros, o geólogo diz que, na década de 1990, os desastres ambientais afetavam principalmente a região da serra do Mar. Nos últimos dois anos seus efeitos foram sentidos em mais de 500 cidades em todo o estado, que passaram a enfrentar erosão, inundação, deslizamento e alagamento.

Maglio, da USP, afirma que São Sebastião não conta com um plano de adaptação, mas seu novo plano diretor, aprovado em 2021, prevê a transformação de 101 núcleos de ocupação irregular em Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). O engenheiro, que atuou como consultor na elaboração do documento, explica que o plano diretor utilizou dados de 2017 para aferir riscos geotécnicos, prevendo que as Zeis, com uma população de cerca de 25 mil pessoas, devem ser palco de ações emergenciais para evitar a ocorrência de desastres. “O documento não foi desenvolvido considerando prognósticos. As vulnerabilidades dessas áreas a escorregamentos e inundações são mais intensas quando analisamos cenários futuros”, alerta, citando os planos de adaptação de Santos, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador como exemplares no sentido de incorporar projeções.

Lições de Bangladesh

Apesar de reconhecer que o atraso em agendas de adaptação é comum em cidades de todo o mundo, o economista e sociólogo Pedro Roberto Jacobi, da USP, avalia que falta no Brasil a disseminação de uma cultura de prevenção. “Municípios brasileiros em regiões de vulnerabilidade deveriam investir, por exemplo, em sistemas de alerta, como forma de se antecipar à ocorrência de eventos extremos”, defende Jacobi, também presidente do Iclei para a América do Sul. Tomando como referência outras cidades do Sul Global que lidam com efeitos da crise climática, Jacobi menciona o caso de Bangladesh, cujas tempestades periodicamente “fazem metade do país desaparecer embaixo das águas”. Nesse sentido, o sociólogo Pedro Henrique Campello Torres, que desenvolve pesquisa de pós-doutorado no IEA-USP, com financiamento da FAPESP, explica que a passagem de ciclones e tempestades pelo país, localizado no sul da Ásia, costumava causar um elevado número de óbitos, como no caso do ciclone Bhola, que, em 1970, resultou em mais de 300 mil mortes. Desde então, a nação tem investido em ações de prevenção e redução de riscos e desastres e a quantidade de mortes foi reduzida 100 vezes.

Nos últimos dois anos, cerca de 7% do orçamento de Bangladesh foi destinado para combater os efeitos das mudanças climáticas. O país dispõe hoje de 14 mil abrigos, que permitem alojar emergencialmente cerca de 2,4 milhões de pessoas, 50 estações meteorológicas e um sistema de alertas que dissemina avisos em mesquitas, pelo rádio, televisão e por mensagens de texto e que conta com uma rede de voluntários, que faz a comunicação de casa em casa. Além disso, as discussões sobre riscos climáticos estão nos currículos escolares. Apesar dos avanços, Torres enfatiza que o país segue enfrentando dificuldades para recompor sua infraestrutura depois de tempestades.

Voltada à análise dos efeitos de longo prazo de acontecimentos funestos, assim como seus impactos na configuração social de territórios, a sociologia do desastre é um campo de estudos que se configurou na década de 1970 em países da Europa e nos Estados Unidos, ganhando espaço no Brasil a partir dos anos 1990. Uma das precursoras, a economista Norma Valencio, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), destaca que os aportes dessa vertente de análise são essenciais no contexto atual de agravamento da crise climática. “Nos últimos 15 anos, as políticas públicas de gestão de desastres se pautaram no conhecimento produzido por campos como o da geologia, geografia física, meteorologia e climatologia, que não colocam em primeiro plano o entendimento, num largo espectro temporal, da estrutura e dinâmica social das localidades suscetíveis a riscos ou afetadas”, avalia.

Segundo Valencio, a sociologia do desastre também tem se dedicado a analisar a influência que a racionalidade militar exerce sobre a forma como a principal instituição envolvida em eventos dessa ordem lida com eles: as defesas civis brasileiras. Desde que foi criado, na década de 1990, o sistema de defesas civis do país delega postos de comando a policiais, bombeiros ou agentes da reserva das Forças Armadas. “As relações hierárquicas de mando e obediência, que balizam o universo militar, tensionam o repertório cultural local bem como os modos de sociabilidade de comunidades atendidas”, diz. Ao investigar a situação de abrigos na região serrana do Rio de Janeiro depois dos temporais de 2011, que deixaram mais de 900 pessoas mortas, o sociólogo Victor Marchezini, do Cemaden, observou como o toque de recolher e a presença de policiais armados geraram insegurança entre os desabrigados, especialmente entre as mulheres, que tinham medo de sofrer assédio sexual. Marchezini coordenou pesquisa sobre defesas civis em 1.993 municípios brasileiros, identificando a precariedade de recursos financeiros e humanos que caracteriza essas instituições. “Nesse estudo, constatamos que menos de 10% das defesas civis contavam com núcleos comunitários e que 80% de seus agentes eram do sexo masculino”, informa o sociólogo. Marchezini sustenta que a proximidade com comunidades é fundamental para a interpretação de dados meteorológicos, que precisam ser contextualizados conforme diferentes realidades.