Daniel, 17, estava escondido atrás de um carro na rua Miguel de Cervantes, no Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro, junto com dois amigos por volta das 5h45 do dia 1º de janeiro de 2019. O trio, segundo policiais, acabara de participar do roubo de um carro.

Faltavam ainda três horas para a cerimônia de posse de Wilson Witzel (PSC) no governo fluminense quando o adolescente foi atingido por um tiro nas costas —o nome pelo qual ele é identificado nesta reportagem é fictício, para resguardar sua família.

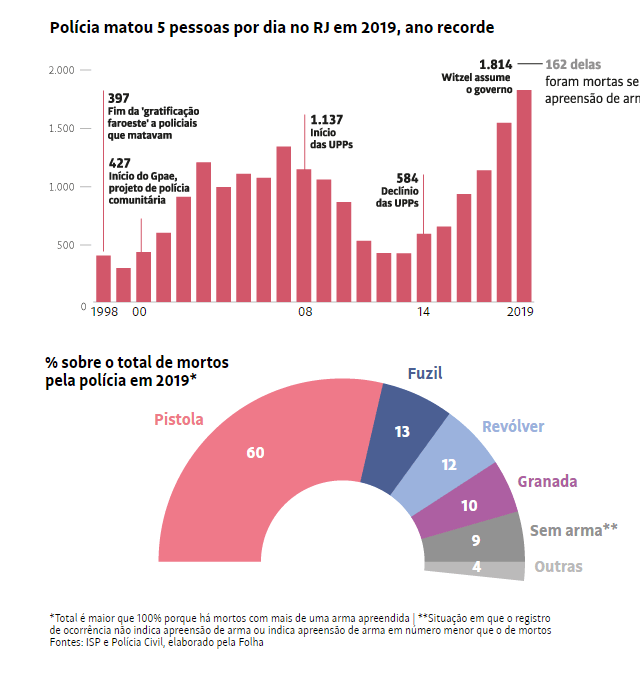

Os cinco policiais que participaram da primeira das 1.814 mortes em supostos confrontos no estado em 2019 relataram que, ao avistar o trio suspeito, foram alvo de disparos. A perícia da Divisão de Homicídios (DH) identificou uma marca de tiro na lataria da viatura que usavam.

Na delegacia, os cinco agentes disseram ter disparado, no total, 3 tiros de fuzil e 15 de pistola. Daniel foi atingido enquanto corria, indica o laudo da DH. Nenhuma arma foi apreendida com o adolescente. Jailson França, 23, foi preso, também sem arma. A pessoa que disparou, segundo os policiais, conseguiu fugir com a prova do crime.

Eleito defendendo a morte de criminosos que portam fuzis, Witzel discursou na Assembleia Legislativa naquele dia com a contagem de homicídios por agentes do Estado já aberta. Mas a de apreensões de armas nessas ocorrências, não.

O ano com recorde histórico nas mortes provocadas por policiais teve 162 delas sem apreensão de arma de fogo ou explosivo, conforme mostra levantamento feito pela Folha a partir do cruzamento de microdados do ISP (Instituto de Segurança Pública) e da Polícia Civil.

O número inclui tanto ocorrências sem apreensão como casos em que o total de mortos é maior do que a quantidade de armas recolhidas nos supostos confrontos.

Isso representa 9% do total de óbitos pelo Estado em 2019. Outros 13% foram mortos com apreensão de fuzil, e 60% com pistola, a arma mais comum. A morte sem apreensão de arma não é, por si só, prova de um homicídio sem legítima defesa pelo policial.

Policiais relatam em alguns registros que a vítima estava junto com outra pessoa armada que fugiu. Há casos também em que, segundo os agentes, a prova do crime foi levada por outros comparsas. A ausência da apreensão, porém, levanta suspeitas em algumas ocorrências.

Entre as razões elencadas para o Rio de Janeiro ter a polícia que mais mata e mais morre no país estão a falta de treinamento, a ausência de aplicação dos protocolos de ação, nenhum controle interno e externo e o esgotamento dos policiais para, ao mesmo tempo, combater facções criminosas fortemente armadas e atender ocorrências diárias.

A trajetória ascendente dessa estatística, que durava seis anos, foi interrompida em junho, após decisão liminar do ministro Edson Fachin e posteriormente do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele limitou a realização de operações policiais a situações “absolutamente excepcionais” durante a pandemia do novo coronavírus e obrigou a comunicação das ações ao Ministério Público.

As novas exigências provocaram uma queda abrupta no número de mortos por agentes do Estado, atingindo em junho o menor patamar mensal em quase cinco anos. A redução nas operações também expôs a dependência das incursões ostensivas para a retirada de circulação de armas: o número de apreensões neste ano é o menor em 21 anos.

Os dados obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação também mostram o confronto como principal estratégia de desarmamento do crime. Quase metade das apreensões de fuzis (47%) e um terço (31%) das apreensões de pistolas em 2019 foram feitas em ocorrências com morte.

Pesquisadores afirmam que ainda são raras ações de inteligência que impeçam a entrada de armas, ou sua apreensão na chegada ao estado. Citam como exemplo os 117 fuzis encontrados numa casa ligada a Ronnie Lessa, acusado pela morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), e outros 60 achados dentro de um aquecedor de piscina no Aeroporto do Galeão, em 2017.

A abordagem das operações policiais para combater o crime organizado, além de elevar as mortes em tiroteios, contamina a forma como a polícia atua em ocorrências cotidianas, gerando ainda mais vítimas, argumentam estudiosos da segurança pública.

“Com uma demanda muito grande e o efetivo pequeno, você sobrecarrega os policiais. Quando faz essas megaoperações, a polícia mobiliza o cara de folga para não enfraquecer o policiamento das ruas. No dia seguinte, ele já vai engajar no serviço de patrulhamento”, aponta o antropólogo Paulo Storani, ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

“Ele queima as etapas do uso progressivo da força e aponta um fuzil para um camarada que bateu uma carteira. Faz isso porque está num limite de esgotamento que não tem mais paciência para nada, só quer voltar para casa.”

Estudo de 2008 da Fiocruz já indicava o esgotamento psicológico dos policiais. Mais da metade dos 1.120 policiais militares entrevistados na pesquisa “Missão Prevenir e Proteger” declarou que se sentia nervosa e agitada (53%), e mais de um quarto (26%) assustava-se com facilidade.

Um dos efeitos colaterais desse cenário é a morte de inocentes como o menino João Pedro, 14, baleado em maio durante uma incursão de policiais civis na casa onde brincava com os primos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A investigação ainda não foi concluída —a reprodução simulada do caso foi adiada por causa da decisão do Supremo.

O Rio de Janeiro registrou no ano passado 10,5 mortes nas mãos da polícia para cada 100 mil habitantes , superando a taxa de homicídios cometidos por criminosos em São Paulo no mesmo período (7,2). É o maior índice do país, considerando os últimos dados disponíveis, de 2018, quando o Rio tinha 8,9 mortes por 100 mil e o estado mais próximo era o Pará (7,9 por 100 mil).

Entre os mortos pela polícia fluminense, 79% eram negros, 13% eram brancos, e para 9% essa informação não foi registrada. As vítimas se concentram em regiões com atuação de facções do tráfico. Áreas de milícia, que contam com a participação de agentes do Estado, apresentam um número de casos menor.

Foi nesse contexto que o partido PSB protocolou, em novembro do ano passado, uma ação para exigir a adoção de medidas para a redução da letalidade policial no estado, batizada de ADPF das Favelas (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental).

Em maio, logo após a morte de João Pedro, entidades da sociedade civil que participam da ação solicitaram a liminar ao STF determinando que as operações policiais fossem liberadas apenas em situações absolutamente excepcionais.

O pedido foi feito porque o número de mortos em supostos confrontos continuava subindo mesmo com as determinações de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus. A Corte atendeu à solicitação e impôs outras restrições às polícias, como a proibição do uso de helicópteros como plataforma de tiro e o uso de escolas e hospitais como base operacional.

Na prática, policiais militares ouvidos pela Folha relatam engessamento do trabalho. O comandante de um batalhão da Baixada Fluminense, que não quis se identificar, diz que tem cruzado os braços ao receber chamados do 190. Ele relata que todos os dias pede autorização para incursões antes rotineiras, como retirada de barricadas, mas tem seus pedidos negados pelo comando da área.

Mesmo casos mais sérios vêm deixando de ser atendidos, argumenta: “Se tem uma mulher que precisa de medida protetiva, não posso mandar uma patrulha lá para garantir que o homem não vai bater nela. Teve um cara que tava devendo na boca, foi torturado e a gente não pôde entrar para averiguar”.

Em relatórios enviados ao STF, tanto a Polícia Militar e quanto a Civil alegaram que as restrições criam uma “zona de proteção” para as organizações criminosas que, “em poucos meses, devem causar aumento recorde nos indicadores de criminalidade”.

A PM diz que seu protocolo tem como objetivo a preservação da vida e que não busca o confronto, “sendo tal opção uma decisão do opositor das ações policiais”. Afirma também que já disponibiliza ao Ministério Público, desde 2018, relatórios com detalhes das operações, e critica a inércia do órgão.

Antes das restrições, só a Polícia Militar fez em média 372 operações por mês neste ano. Já de junho até o início de outubro, foi comunicado um total de 154 ações à Promotoria, que não informou em quantas delas solicitou explicações às duas corporações.

A Polícia Civil, por sua vez, questiona o que seria excepcional “diante da realidade de guerra do Rio de Janeiro”: “Disputa territorial entre facções, com mortes de moradores e crianças, é excepcional ou normal? Assassinatos de desafetos, esquartejamentos e queima de corpos são excepcionais ou normais?”. O Supremo não definiu o que deve ser considerado excepcional.

Para justificar a necessidade de operações e a alta letalidade policial, a corporação diz ainda que há hoje no estado 1.413 locais controlados por grupos armados e, “com base na experiência policial”, calcula em média 40 criminosos com pistolas ou fuzis em cada um. Aponta também a redução na taxa de homicídios, de 20% no ano passado como prova de sucesso da política de segurança.

Um estudo do Ministério Público fluminense, contudo, contesta o vínculo entre o aumento das mortes por policiais e a redução dos assassinatos. O levantamento indica que a queda dos homicídios ocorreu tanto em áreas com crescimento como em áreas com diminuição de vítimas de agentes do Estado.

“As operações cuja motivação é o cumprimento de mandado judicial ou a recuperação patrimonial, via de regra, são menos letais do que as demais”, afirma Hirata. Ele também ressalta que os crimes contra a vida não subiram após as restrições.

“Se você não está com uma força superior ao risco do local, você pode ter que usar, muitas vezes, uma força maior para conseguir realizar aquela missão que foi passada. A incursão não é a atividade fim da Polícia Militar, ela deve ser cirúrgica”, diz a promotora.

O Rio de Janeiro já foi condenado em 2017 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a estabelecer metas e políticas para a redução da letalidade policial. A determinação faz parte da sentença que condenou o Brasil pela falta de respostas a duas chacinas em Nova Brasília, que deixaram 26 mortos nos anos 1990 no Complexo do Alemão.

”Os indicadores demonstram que o que está sendo feito é insuficiente. As respostas não se mostraram positivas. A Polícia Civil foi muito lacônica. A PM apresentou uma resposta mais concreta, mas sem indicar resultados positivos”, diz a coordenadora do Gaesp, que prepara uma ação civil pública para buscar na Justiça o cumprimento da decisão da Corte.

Ela atribui a alta letalidade policial também à falta de estrutura e organização da PM para controlar ações de seus agentes e da Polícia Civil ao investigar cada caso. “Esse tipo de investigação [pela Polícia Civil] acontece muito no atacado. A forma como as pessoas são ouvidas é meio que sempre a mesma. Como a letalidade policial já acompanha a história do Rio de Janeiro, houve uma naturalização na forma de investigar”, aponta.

Amin admite também que o Ministério Público ainda não tem um modelo consolidado para cumprir sua atribuição de controle externo da atividade policial. O grupo especializado coordenado por ela conta com 14 promotores e peritos e atua apenas com autorização do promotor natural do caso e em investigações mais complexas.

Entre as 1.814 mortes por policiais ocorridas em 2019, o Gaesp é responsável pela apuração de 147, segundo cruzamento feito pela Folha entre todos os inquéritos da Polícia Civil e o andamento no MP-RJ.

O inquérito da morte de Daniel, a primeiro pela polícia no ano passado sem haver apreensão de arma, não está entre os alvos do grupo. A investigação não havia sido concluída até a publicação desta reportagem.

Jailson França, que foi preso na mesma ocorrência, não foi ouvido no inquérito sobre a morte do adolescente. Ele declarou à Justiça, no processo em que foi condenado por roubo, que a arma levada pelo comparsa que fugiu era de brinquedo.

O juiz Roberto Brandão o condenou considerando sua versão falsa, tendo como base o depoimento dos policiais que o prenderam, os mesmos envolvidos na morte de Daniel.

A DH ouviu os cinco policiais e a mãe da vítima. Há nos autos indicação de que comércios e edifícios da região tinham câmeras de vigilância, mas não há referência nenhuma à busca por essas imagens.

Esta reportagem contou com apoio da Conectas Direitos Humanos

Esta é a primeira de cinco reportagens da série “Rio na Mira”. O especial vai mostrar o histórico da violência policial no Rio, os efeitos da restrição a operações pelo STF, as histórias das mães de vítimas, a rotina dos agentes e o papel do Executivo, Legislativo e Judiciário no problema, além de discutir outros modelos de segurança pública. Os textos serão publicados ao longo de outubro e novembro.