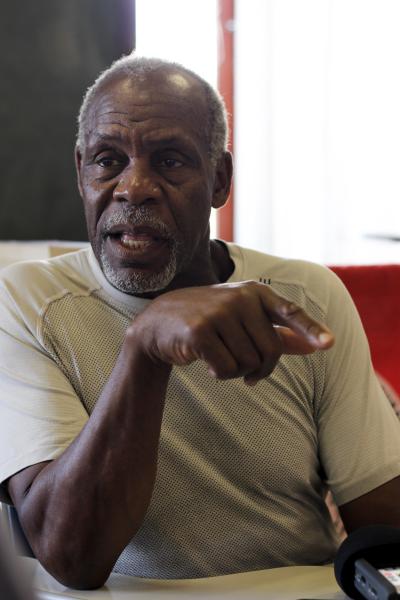

Em visita ao Brasil, ator e ativista norte-americano falou ao Brasil de Fato sobre racismo, as condições dos trabalhadores nos Estados Unidos e o potencial do cinema para conscientizar o público

Por José Coutinho Júnior, do Brasil de Fato

Danny Glover ainda não sabia, mas na tarde daquela quarta-feira (15), estaria exausto. O ator, ativista e produtor norte-americano veio ao Brasil para participar de um congresso da CUT na terça-feira (14). No dia seguinte, acordou cedo, saiu de seu hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos e foi, acompanhado de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), conhecer a Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF).

Tomou café, conversou com a coordenação da escola e conheceu mais de 60 estudantes do mundo inteiro, todos parte de um curso de teoria política e que não pouparam os flashes das câmeras.

“É incrível existir um local que prepara as pessoas para lutar por um mundo melhor. Isso é o que essa escola representa. Esse lugar é um sopro de ar fresco. É um presente estar aqui hoje. Olhando para vocês, que são o futuro”, disse, sob uma chuva de palmas.

Glover, famoso no mundo todo por sua atuação em filmes como A Cor Púrpura, Mandela e Máquina Mortífera, sempre foi ligado às causas sociais. Quando jovem, fez parte de movimentos que lutaram contra a segregação racial nos Estados Unidos. Filho de trabalhadores que participavam de sindicatos, ele denuncia a falta de direitos e a exploração a que muitos trabalhadores estão submetidos no país.

Hoje, é produtor de cinema, realizando diversos documentários na Palestina, Tailândia e também sobre temas sensíveis aos estadunidenses, como o porte de armas e o aquecimento global.

No final da visita à escola, o ator plantou uma muda de cerejeira no jardim do local. Com dificuldades para colocar e regar a muda na terra, brincou: “I’m too old for this shit [estou muito velho para essa merda]”, bordão de Roger Murtaugh, o icônico policial de Máquina Mortífera.

Mas, por mais que estivesse velho e reclamasse, Murtaugh nunca deixava de fazer o que tinha de fazer para salvar o dia. E assim também é Danny Glover: apesar da exaustão, está ao lado dos trabalhadores, participando de atos, congressos e movimentos sociais pelo mundo.

Abaixo, confira a entrevista de Danny Glover ao Brasil de Fato sobre o racismo nos Estados Unidos, sua trajetória como militante, o que pensa do Brasil e o potencial do cinema para conscientizar as pessoas, concedida pouco tempo tempo antes do ator tirar seu merecido sono:

Brasil de Fato – Você nasceu no período em que os negros eram segregados da sociedade americana. Como era ser negro nessa época?

Danny Glover – Eu fui nutrido por uma cultura, não só daquela época, mas do meu passado. Minha bisavó nasceu em 1853. A emancipação dos escravos ocorreu quando ela tinha 10 anos. E a conheci quando era criança, ela tinha mais de 90 anos. Há uma conexão entre a minha vida, a minha raça e o pensamento político da minha família. Minha mãe foi a primeira pessoa da família e da comunidade a se formar numa universidade, em 1942. Meus avôs conseguiram, após trabalhar muito tempo como camponeses, comprar uma propriedade rural de 52 hectares. Minha mãe e seus irmãos foram à escola e não tiveram que colher algodão na época da colheita. Isso foi um grande sacrifício para a família, pois eles precisavam de todas as mãos possíveis para colher e pagar as contas. Minha mãe estava internamente grata pelos pais por ir à escola. A escola se tornou algo cravado na consciência da minha família como um local necessário para se seguir em frente na vida. Meus avós, que tinham a educação mais básica, viram que era esse o futuro e fizeram o sacrifício para que seus filhos estudassem. É esse tipo de coisa que moldou minha vida.

Nasci em 1946, oito anos depois da decisão da suprema corte americana que disse que “igual não é igual”. Foi a fundação dos movimentos que lutaram pelos direitos civis e antissegregação. A ideia de criar locais e acomodações diferentes para negros e brancos virou lei. Essa segregação, que afetou meus pais imediatamente, se tornou o catalizador para que eu iniciasse o processo de entender a relação que tenho com o meu país como um cidadão. Meus pais eram carteiros, ligados ao sindicato, e, frequentemente, conversavam sobre o trabalho militante deles no sindicato e como isso se conectava aos movimentos dos direitos civis. Escutava isso, além de ler muito.

Sou de São Francisco, California, uma cidade muito radical, progressista. Tinha o sindicato mais progressista do país, formado por trabalhadores de armazéns e portos. Era um dos grupos mais radicais: foi o primeiro a boicotar bens sul-africanos, dizendo que não descarregariam produtos do país do Apartheid. As políticas estudantis, nas duas universidades da Califórnia, a cultura que emergiu com os hippies, os panteras negras, foram parte em especial do meu modo de entender o que estava acontecendo no mundo.

Quando estava com 14, 15 anos, comecei a participar do movimento pelos direitos civis, inspirado nesse atleta incrível chamado Mohhamad Ali, quando disse que “I Ain’t Got No Quarrel With The vietcong… No vietcong ever called me nigger [não tenho desavenças com os vietcongs, nenhum vietcong jamais me chamou de preto]”. Foi uma frase simples, mas que teve implicações enormes para mim e para a sociedade. Quando tinha 20 anos, tudo isso estava em mim. Todos esses elementos progressistas se tornaram parte da minha consciência e abracei tudo isso.

Em 1987, vou para a San Francisco State, uma universidade que passa por outro nível de radicalização, com grupos de estudantes negros. Tudo isso me situa e molda a forma como lido com a cultura, o que leio, o que escuto.

Como a arte, principalmente o cinema, pode levar questões sociais às pessoas e ser transformadora?

Sempre assisti filmes de vários países e cineastas: brasileiros, argentinos, bolivianos, europeus, africanos, japoneses… os trabalhos de Fellini, Truffaut, Bergman, todos esses filmes e diretores me influenciaram. Quando era jovem, trabalhava numa área diferente do teatro. Geralmente, as peças de teatro tem uma estória, uma estrutura organizada, que se manifesta ao longo da obra, mas me envolvi no que foi considerado “arte negra”. Eram peças de agitação e propaganda. Curtas, que tinham como objetivo passar uma mensagem ideológica. Sobre como se tornar militante, conseguir emprego. Eram peças muito políticas.

Então, eu via o drama como algo político, uma forma de transmitir essas ideias de uma forma diferente. Esse foi o começo da minha relação com teatro e arte. E como fui formado por isso, o que eu queria fazer com a arte, na maioria das vezes, difere da agenda que a indústria me apresentou. Fiz muitos filmes populares e comerciais, mas sempre tive essa inclinação de querer fazer filmes menores, que tenham um significado.

Só nos últimos dez anos consegui fazer o tipo de arte com caráter político similar ao que tinha me formado, via documentários ou narrativas. Como produtor, já fiz três filmes palestinos, dois tailandeses, um documentário sobre o movimento de direitos civis, um sobre aquecimento global e outro sobre a liberação de armas. São essas experiências que me moldaram como artista, ator e cidadão, e me fizeram pensar em como manifestar essas ideias no meu trabalho.

É possível fazer filmes com um caráter crítico e social em Hollywood?

É difícil dizer. Tento fazer um filme sobre a revolução haitiana por anos. É obviamente uma história sobre negros, e tem sido difícil. Mas por propósito de custos, o filme tem de ser fora do sistema. Se fizesse dentro, o custo seria 30% ou 40% maior. Sob esse ponto de vista, é possível? Mas quando se pensa em produções culturais, a forma como o cinema pode moldar pensamentos em um curto período de tempo é algo incrivelmente bom para nós, e isso precisa ser explorado.

Como você vê o racismo hoje nos EUA, principalmente após o que ocorreu em Ferguson?

Ferguson e outros lugares semelhantes são criados pela ausência de qualquer estrutura, além da brutalização da força policial. A questão racial é algo muito enraizado na minha vida, no que faço. O que penso é que muitas vezes se ignora que a raça está ligada, tangencialmente, a muitos outros temas, como pobreza, saúde, procura de empregos. Prestamos atenção no racismo explícito, mas acabamos ignorando esse racismo mais sutil. O problema é que a raça é obscurecida por outros problemas programados na nossa cabeça pelo consumismo. Para manter nosso padrão ou lugar nas nossas vidas, precisamos manter certas necessidades físicas e psicológicas.

Assim, o racismo tem uma relação funcional com o capitalismo, na exploração dos negros como mão-de-obra barata. E para romper com isso, precisamos pensar em outros sistemas e formas. Que potencial um outro sistema, como o socialismo, poderia ter nessa questão? Como falar de raça sobre outro ponto de vista e criar uma estrutura que melhore o planeta e a humanidade? Quais ferramentas e políticas que precisamos para isso?

Você está engajado na luta sindical dos EUA. Qual a situação dos trabalhadores no país, em especial os negros?

Estatisticamente, há 40 anos, a renda dos trabalhadores vem diminuindo significativamente. Não só isso, os trabalhadores americanos trabalham mais horas, o número de mulheres que compõem a força de trabalho mais que dobrou nesse tempo, não porque há novas oportunidades para mulheres, mas porque o dinheiro que elas ganham é crucial para manter a casa.

Os trabalhadores americanos brancos ganham mais que os negros, e os números para as mulheres são menores ainda. Há uma situação onde negros têm as maiores taxas de desemprego, menores condições de economizar dinheiro e acumular bens no mesmo trabalho.

Você já visitou o Brasil várias vezes. Como você enxerga o racismo no país? Um garoto negro de 10 anos foi assassinado recentemente em uma favela do rio pela Polícia Militar…

O racismo e a militarização da polícia nas comunidades negras é algo que ocorre em várias partes do mundo e temos que nos preocupar com isso. Como o Estado, junto com a sociedade, se aproximam desse problema? E qual o papel da polícia na sociedade? Por que não houve uma comoção no espaço público causada pela morte desse menino? A morte desse garoto é emblemática. As pessoas da favela estão excluídas economicamente da sociedade, mas também psicologicamente.

Esse tipo de violência acontece com tanta regularidade que o Estado deve ser responsabilizado. Não me interessa se o Estado é de direita ou esquerda, ele tem de tomar medidas, desenvolver políticas públicas para melhorar a vida nas comunidades e das crianças negras e pobres, valorizando a vida delas.

Para terminar, você pensa um dia em fazer um filme sobre o Brasil?

Claro! Adoraria fazer um documentário sobre o Brasil. Não tenho planos ainda, mas, provavelmente, é algo que vou fazer.

Fotos: Rafael Stedile