Últimas décadas ensinam que ações coletivas podem produzir transformação radical, afirma ativista, que vem ao Brasil

Por Angela Davis, Da Folha de S.Paulo

Embora ataques a comunidades LGBTs persistam ainda hoje, êxito da luta por direitos civis nas últimas décadas ensina que ações coletivas podem produzir transformações radicais, diz autora em texto que integrará o livro ‘O Significado da Liberdade’, a ser lançado em 2020. Angela Davis estará em São Paulo em 19 de outubro para uma conferência no seminário internacional “Democracia em Colapso?”, realizado em parceria entre a editora Boitempo e o Sesc São Paulo.

Ao nos depararmos com todos os problemas que assolam nossas vidas e o mundo, da assim chamada guerra ao terror às diversas manifestações de racismo, tanto as sutis quanto as violentas, até os ataques a comunidades lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras, passando por investidas contra nossos direitos a educação e pela negação de atendimento de saúde para números cada vez maiores de pessoas, precisamos de esperança, precisamos de imaginação, precisamos de luta, precisamos perceber que a mudança é possível.

E como sabemos que a mudança é possível? É possível pois, por mais horrendas que as coisas possam parecer hoje, vivemos em um mundo moldado pela transformação. Por mais difíceis que sejam as condições para as pessoas de cor nos Estados Unidos, elas certamente seriam piores se as pessoas comuns não tivessem aprendido a se identificar com comunidades de luta, se não tivessem aprendido a imaginar um mundo diferente e melhor.

Por mais difíceis que sejam as condições para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros —e, às vezes, a identificação sexual ou de gênero de alguém pode ser questão de vida ou morte—, ainda assim, ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, corajosos defensores dos direitos LGBTs nos conduziram na direção de um mundo melhor. O ponto é que as pessoas se mobilizaram coletivamente e em massa pela mudança, e o mundo em que vivemos, por mais que diversos problemas persistam, é resultado daqueles movimentos.

Penso no meu próprio passado como ativista, no meu envolvimento com comunidades de jovens que verdadeiramente acreditavam que era possível acabar com a guerra e o racismo, e às vezes me pergunto se nós que lutamos tão obstinadamente pela paz, pela justiça e por mundos melhores poderíamos, de alguma forma, ter previsto que quatro décadas depois estaríamos enfrentando uma máquina de guerra ainda mais implacável.

Será que tínhamos condições de prever a globalização da pobreza e do racismo? Será que era possível ter antevisto a transmutação da retórica e das violências do anticomunismo em uma guerra global travada sob o pretexto de vencer o terrorismo?

Será que tínhamos como prever o surgimento de um violento neoconservadorismo que se alimenta de supremacia branca, do patriarcado, da xenofobia, da islamofobia e do heterossexismo? Provavelmente, não.

Mas uma coisa é certa: se as lutas do passado não tivessem ocorrido, se as pessoas não tivessem erguido a voz, cometido desobediência civil, batalhado e exercido sua influência para remoldar as relações humanas, nosso mundo seria muito mais empobrecido material e espiritualmente, e nós, certamente, não seríamos capazes de seguir em frente hoje.

Movimentos estudantis, movimentos por direitos civis, movimentos antiguerra, movimentos de mulheres, movimentos de gays e lésbicas, movimentos de solidariedade com as lutas de libertação nacional na África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina: todos esses movimentos contribuíram de forma imensurável para fazer de nosso mundo um lugar mais justo.

Por mais desanimadoras que possam parecer nossas circunstâncias contemporâneas, reconheçamos que as coisas poderiam ser muito piores do que são. E mais: se não fosse por todas as lutas de massa do passado, é possível que nem sequer tivéssemos a força de imaginação para apreender que nossa ação coletiva pode de fato produzir transformações radicais. E vejo a geração de vocês erguendo uma nova bandeira e nos movendo adiante.

Preocupa-me que nossa memória histórica popular tenha se tornado tão superficial a ponto de o nome de Martin Luther King passar a ocupar o lugar de uma história muito mais complicada do que o seu sonho. A popularização de seu nome contribuiu ainda mais para a amnésia histórica deste país.

Um dos conselheiros de maior confiança de Martin Luther King —o homem que o introduziu ao conceito ghandiano de resistência não violenta, um dos grandes organizadores da Marcha sobre Washington de 1963— foi Bayard Rustin, um negro abertamente gay antes do surgimento do movimento de libertação gay.

Bayard Rustin também havia sido membro do Partido Comunista. Foi atacado pelo senador Strom Thurmond como sendo um “comunista homossexual que fugiu do serviço militar”. Rustin teve apoio consistente de King, mas outros líderes de movimentos sociais, incluindo Roy Wilkins, então diretor da NAACP (Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Negras), recusaram-se a permitir que ele fosse creditado pelas suas contribuições para a organização daquela que permanece a manifestação histórica mais famosa de Washington.

Foi naquela marcha que King proferiu seu famoso discurso “I have a dream” (eu tenho um sonho).

Milhares e milhares de cidadãos anônimos aprenderam a imaginar um mundo radicalmente transformado. King deu uma expressão às aspirações coletivas, e pessoas como Bayard Rustin ajudaram a traduzir essas aspirações na forma de um movimento. Essa é a história apagada pela redução do movimento por direitos civis a um único nome, Martin Luther King.

Há um elo direto entre as lutas históricas por direitos civis para pessoas de ascendência africana nos EUA e as lutas contemporâneas por direitos civis para comunidades LGBTs. Isso significa que precisamos erguer a voz contra os esforços dos evangélicos negros que se recusam a reconhecer essas conexões.

Se levarmos a sério os direitos civis, não podemos sustentar que o movimento em sua defesa se encerrou e que estaríamos hoje numa era pós-direitos civis ou pós-racial. Muitíssimas pessoas são privadas do exercício de seus direitos civis e exiladas às margens da esfera política. Comunidades LGBTs não gozam das plenas proteções dos direitos civis. O mesmo ocorre com imigrantes, com milhões de detentos e ex-detentos.

Nos EUA, os direitos tendem a ser separados do acesso aos recursos de que precisaríamos para gozá-los. O direito de ser livre de discriminação no trabalho, ainda não garantido a comunidades LGBTs, foi desvinculado do próprio direito a um emprego. Elimina-se a discriminação de moradia, mas não se garante o direito à moradia a um preço acessível. Há atendimento à saúde, mas não o direito a uma saúde pública gratuita. Há educação, mas não o direito a uma educação pública gratuita.

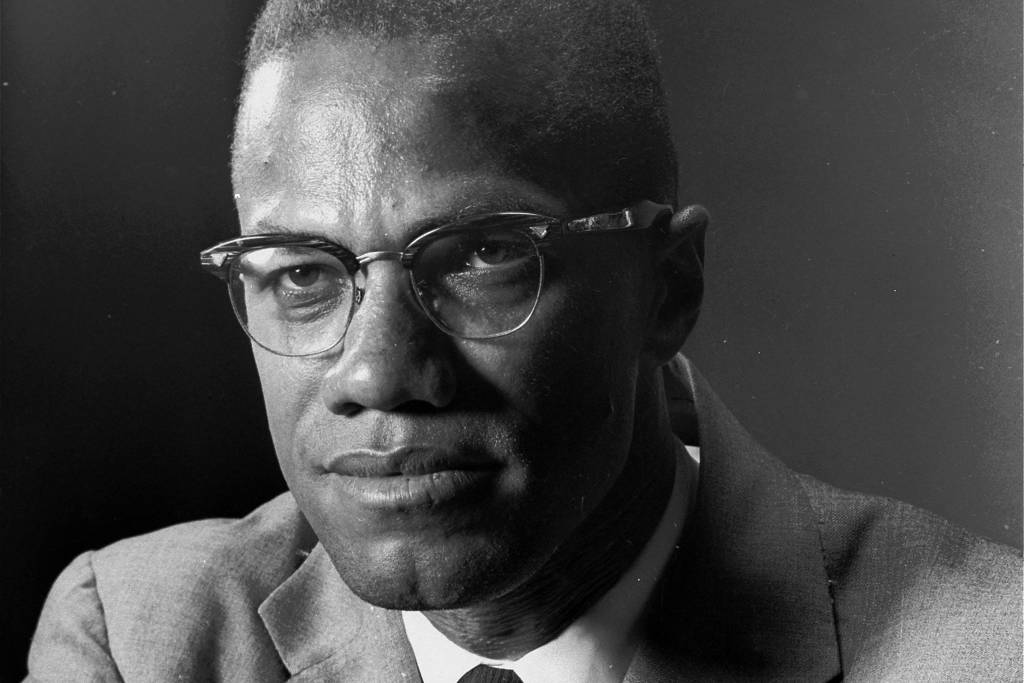

Quatro décadas atrás, desenvolveu-se um debate entre Martin Luther King e Malcolm X em torno das questões de direitos civis e direitos humanos. Surgiu uma bizarra situação legal durante a luta por direitos civis: ativistas desse movimento foram assassinados, mas os estados do Sul se recusaram a abrir processos por seus assassinatos. O único caminho para garantir os processos era a lei federal de direitos civis.

Quarenta anos atrás, Malcolm defendeu que expandíssemos nossa perspectiva dos direitos civis para a dos direitos humanos. Contudo, ainda não desenvolvemos um discurso que nos permita identificar e construir movimentos contra as extensas violações de direitos humanos cometidas neste país.

Agora, gostaria de me debruçar brevemente sobre duas das mais salientes questões de direitos civis que mobilizam comunidades LGBTs e seus aliados. A primeira é a questão da igualdade de casamento; a segunda, a igualdade no serviço militar.

Ao refletirmos sobre o argumento formal a respeito de igualdade de gênero e de sexo no serviço militar, devemo-nos perguntar por que estamos inclinados a nos apoiar na lógica abstrata —igualdade entendida como acesso igual de negros, mulheres, gays e lésbicas ao Exército.

Eu jamais sugeriria que essas lutas em torno de igualdade formal não tenham sua importância, mas é igualmente importante considerar aquilo a que os grupos sub-representados demandam acesso.

Eu pensaria que tais demandas “democráticas” também teriam que considerar o caráter profundamente antidemocrático da instituição. Melhor seria o direito igual de recusa do serviço militar —para homens brancos, mulheres brancas, mulheres e homens negros, gays e lésbicas de todos os contextos raciais e étnicos.

Os debates em torno do casamento gay requerem uma abordagem mais complexa. As estruturas de heteronormatividade e as diversas violências que essas estruturas e seus discursos implicam não desaparecem necessariamente quando a sexualidade dos participantes é outra.

Não estou sugerindo que não devamos reivindicar o direito de que gays e lésbicas possam incorrer nessa prática, mas também precisamos refletir sobre a própria instituição. Trata-se de uma instituição econômica: ela diz respeito à propriedade, não a relações humanas, tampouco relações íntimas.

O que significa reivindicar o direito igual ao casamento sem reconhecer o papel que ele desempenhou na reprodução de desigualdades de raça e gênero? No contexto da democracia burguesa, o casamento sempre foi uma instituição machista, racista e heterossexista que diz respeito principalmente à acumulação e distribuição de propriedade.

Pessoas escravizadas não podiam casar, e quando surgiam configurações familiares que não correspondiam ao padrão da família nuclear, implementavam-se ideologias racistas complexas a fim de consolidar ainda mais as hierarquias raciais. Vivemos com essas ideologias hoje.

Texto inédito escrito a partir da transcrição da fala de encerramento de Angela Davis na Midwest Bisexual Lesbian Gay Transgender Ally College Conference, realizada na Universidade de Illinois em 2008. Tradução de Artur Renzo.