Um mundo no qual um negro não tenha o peso de ser o primeiro e não precise ser o único. Assim o jornalista e professor universitário Juarez Tadeu de Paula Xavier, 57, descreve a sociedade na qual gostaria de viver.

por Eduardo Schiavoni no UOL

Alvo de mensagens racistas escritas por alunos da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Bauru, no interior paulista, em julho de 2015, Xavier tenta não levar o racismo como algo pessoal. “Acho que não foi uma crítica a mim, mas sim ao coordenador do Nupe [Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão].”

Xavier foi o único negro em sua sala durante a graduação, feita na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, no início da década de 1980.

Nos anos 1990, foi o único negro no mestrado e o único no doutorado, ambos feitos na USP (Universidade de São Paulo). Hoje, é o único professor negro no Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru, onde trabalha.

“Costumo dizer que sou a manutenção da cota em vários lugares pelos quais passei. Em muitos momentos, fui o único negro em muitas situações. Fui o primeiro negro a entrar na faculdade na minha família, fui o primeiro a se doutorar. Hoje não, temos mais doutores, mas eu era o único”, lembra. “Tenho orgulho de ter sido o primeiro, mas não quero ser o único. E desejo que nenhum negro precise carregar o peso de nenhuma dessas situações”, relata.

[quote font=”times” font_size=”32″ font_style=”italic” bgcolor=”#” color=”#” bcolor=”#” arrow=”yes”]É difícil achar um negro que não tenha vivido constrangimento racial. Não é a primeira vez que sofro uma situação semelhante na universidade. Hoje sou um homem velho, tenho aprendido a reagir[/quote]

Ele conta, porém, que vê uma “mudança extraordinária” da década de 1980 para os dias atuais. “Estudei durante a ditadura, e o estudante hoje tem uma chance de debater que nem sempre existia. Na questão racional, o panorama era ainda mais restrito. Como exemplo, fizemos um evento, em 1983, na PUC, para debater a experiência negra na academia, mas não havia negros debatendo. Os debatedores eram os professores Octávio Ianni e Florestan Fernandes, ambos brancos.”

Um dicionário que tirou do rumo do crime

Quando fala sobre sua trajetória, o professor é econômico com as palavras. Nascido na Vila Mazzei, zona norte da capital, é filho de um caminhoneiro e uma empregada doméstica.

O pai foi preso nos anos 1960 e acabou morto em 1970. Com isso, teve de abandonar a escola aos dez anos e só voltou a estudar depois dos 17. “Nesse meio tempo, comigo ainda criança, minha mãe teve a sabedoria de praticamente me internar em um centro de candomblé, e lá refiz minha vida”, conta.

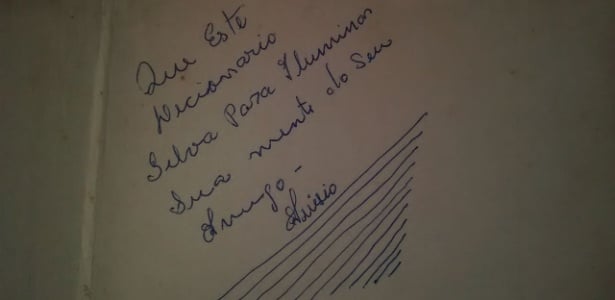

O professor também lembra com carinho de seu Anísio, comerciante do bairro que deu a ele a primeira oportunidade profissional. “Ele tinha uma quitanda e me empregou, contra todas as expectativas e estatísticas. Ele também era dono de uma banca de jornal e me colocou para trabalhar lá e me obrigava a ler os jornais e revistas. Também me deu o primeiro livro, um dicionário de língua portuguesa. Hoje tenho muitos livros, quase milhares, mas tenho um lugar especial para esse”, conta.

“Seu Anísio me ajudou a não trilhar o caminho do crime. Infelizmente, ele morreu nos anos 1970 sem eu poder mostrar que tinha entrado na universidade. Gostaria de ter agradecido a ele.”

Adolescente, deixou a Vila Mazzei e foi trabalhar em uma metalúrgica. Lá, conheceu Milton Garcia, que o incentivou a voltar a estudar. “Fiz supletivo do primeiro e do segundo grau. Depois, fiz um concurso para o INSS, passei e comecei a trabalhar”, diz.

“O Milton foi fundamental. Me instigava, perguntava se eu ia querer ser peão a vida inteira. Não fosse ele, certamente eu não teria voltado a estudar.”

Sob a influência dele, fez o cursinho oferecido pela Escola Politécnica, na USP, e prestou história, na própria USP, e jornalismo, na PUC. Optou pela PUC. “O jornalismo falou mais alto. Durante a graduação, tive contato com o movimento negro e militei no movimento estudantil. Mas saí devendo parcelas”, conta.

‘Macaco’

De fala serena e articulada, o professor, casado há mais de 20 anos e pai de uma filha de 18 anos, prefere não levar para o campo pessoal as ofensas que sofreu. Em julho de 2015, pouco depois da implantação do sistema de cotas na Unesp, ele foi chamado de “macaco” em uma série de pichações racistas nos banheiros da universidade.

Pelo sistema, 15% das vagas da universidade são reservadas para pessoas de escola pública e, dentre esses, 35% são de negros. A ideia é que, em 2018, esse total chegue a 50%.

O professor relata que, em sua concepção, a sociedade brasileira, incluindo a universidade, privilegia uma classe média, branca, patrimonialista, urbana e escolarizada e que as ofensas, por paradoxal, são um indicativo que mudanças estão ocorrendo.

“Nas universidades, esse é o perfil majoritário, mesmo não sendo esse o perfil social brasileiro. É o que chamo de cota ao inverso. Quando isso começou a ser mudado, as reações vieram. Passamos a ter alunos de escola pública e alunos negros, que não existiam em alguns cursos. Isso criou uma situação nova na universidade”, disse.

Além de Bauru, ele afirma que houve situações similares nos campi de Franca, Ourinhos, Presidente Prudente, Marília, Assis e São Paulo. “Isso mostra que é uma questão sistemática, não local. Paradoxalmente, em razão do sucesso dessa política, temos reações. Temos que dar um tratamento legal, já que se trata de um crime, e também pedagógico, para a universidade debater essa situação.”

Ele ressalta ainda que a política de cotas, ainda que tenha causado reações, mostrou-se “muito positiva”. “As meninas e meninos que ingressaram nos cursos tiveram bom desempenho e ampliou-se a diversidade epistêmica nas pesquisas da universidade, o que é muito favorável ao Brasil.”

Ele afirma, entretanto, que o racismo no Brasil é expresso de forma mais indireta. “A pessoa não se sente confortável para expressar seu racismo. É um racismo velado. A pessoa não enuncia o desconforto em estar em frente a um negro, mas o olhar, o comportamento, o gesto, denunciam. É o segurar a bolsa, não sentar ao lado, mudar de calçada. São mecanismos e mostram que o negro é sujeito dessas ações.”

Mas, para o professor, a mudança de atitude do próprio negro, que passou a não aceitar o preconceito, é a força motriz que ajuda a combater o racismo.

“Graças à Constituição de 1988, que criminaliza o racismo, houve uma mudança no próprio negro, que passou a se colocar de forma diferente. Mais recentemente, houve a emergência de uma juventude negra mais ativa, com uma base mais militante, o que fez com que um grupo de pessoas tivesse mais coragem, instrumentos e possibilidades legais para fazer as denúncias”, disse. “Antes, o negro sofria calado as violências físicas simbólicas, mas hoje não.”

“Ser negro não é uma condição biológica, subjetiva. Ser negro é uma construção histórica e social. É se identificar com a história política, com a ancestralidade e se solidarizar com as condições políticas e de vida da população negra”, completa.