Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que 65% das crianças prontas para a adoção no Brasil são negras ou pardas.

Por Thaís Folego, da Revista Azmina

Nery tinha o sonho de ser mãe. Mas aos 42 anos, seu relógio biológico começou a lhe falhar. Foi quando surgiu a oportunidade de adotar uma menina, então com poucos dias de vida, cuja mãe biológica não tinha condições financeiras nem familiares para criar. A garotinha era Tatiana Taveira. Ela cresceu num ambiente saudável e feliz, com o amor e o afeto dos pais e da família.

Mas, da porta de casa para fora, provou de uma realidade que seus pais adotivos, por serem brancos, nunca experimentaram: o racismo.

Pais brancos que adotam crianças negras vivem um fenômeno curioso: eles geralmente têm pais e avós brancos, mas passam a ter uma descendência negra. A partir disso, precisam aprender a lidar com o preconceito racial que seus filhos inevitavelmente vão sofrer ao longo da vida.

“Uma pessoa que toma a decisão de adotar uma criança de uma raça diferente da sua tem grande probabilidade de enfrentar preconceitos no Brasil”, afirma a assistente social Silvana Rufino no estudo “Uma realidade fragmentada: a adoção inter-racial e os desafios da formação de uma família multiracial”. Segundo ela, a sociedade ainda se encontra despreparada para viver a situação da adoção inter-racial, uma vez que a filiação adotiva ainda é vista com restrições.

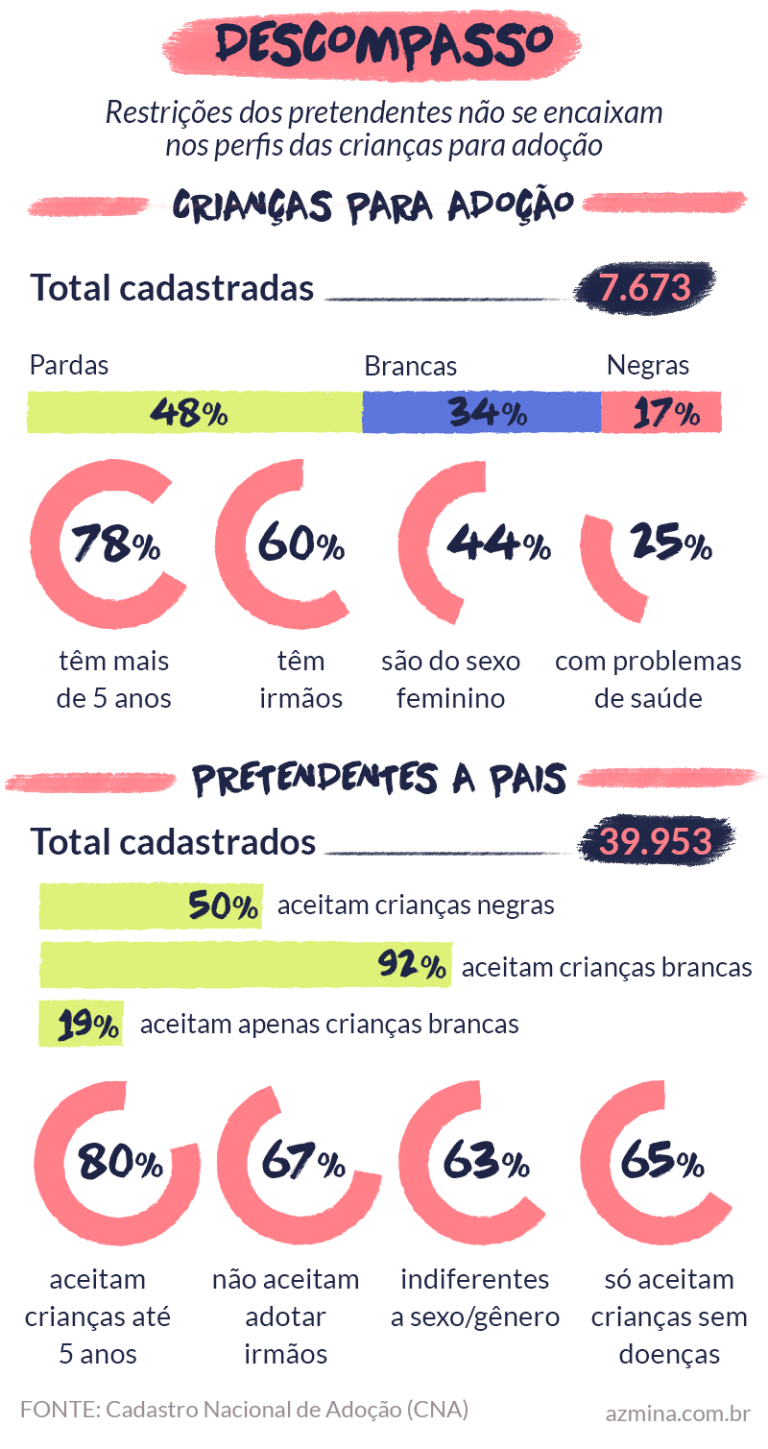

Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) mostram que, atualmente, 65% das crianças prontas para a adoção no Brasil são negras ou pardas. O racismo enfrentado por essas crianças – e, por tabela, por suas famílias – ganhou publicidade recentemente com a queixa feita à polícia pelo casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por comentários racistas feitos na internet sobre sua filha, Titi.

Fora do mundo dos famosos, também estampou as páginas de jornais e sites a história do artista plástico Enio Squeff, cujo filho adotivo negro, de 7 anos, foi confundido com um pedinte por seguranças do Shopping Higienópolis, localizado em um bairro nobre de São Paulo.

Os desafios vão de coisas simples, como arrumar os cabelos das crianças, a lidar com o racismo velado nas escolas, conforme revela a aposentada Cecília Silva Brito, de 53 anos, que tem uma filha de quatro anos, Maria Clara. “Eu trabalho muito a autoestima dela. Quero que ela se goste e se reconheça como uma menina bonita, para poder enfrentar todas as coisas que vão aparecer em sua vida”, diz Cecília.

Maria Clara ainda é muito nova para entender o mundo à sua volta, mas já carrega consigo algumas marcas.

Cecília e o marido, Edson Brito, adotaram Maria Clara quando ela tinha 9 meses. Nesses três anos, lidaram com os problemas de saúde e de desenvolvimento da filha, provenientes da dependência química da mãe biológica. O tratamento neurológico e as sessões de fonoaudiologia e fisioterapia foram essenciais para que hoje Maria Clara seja uma criança saudável e com um desenvolvimento normal para a sua idade. Tão normal que já define, por exemplo, como gosta de usar o próprio cabelo. Cecília conta que ela prefere ele solto e não gosta de prender as madeixas. A mãe tem bastante trabalho para cuidar do cabelo da filha, uma vez que encontrar produtos de cabelos crespos para crianças não é uma tarefa fácil.

Nas poucas vezes que falou publicamente sobre a maternidade, a atriz Leandra Leal tocou justamente nesse ponto. “Queria compartilhar uma observação que fiz nos últimos tempos. A falta de opção de produtos para cabelos de crianças negras. Bebês com menos de 3 anos, então!”, desabafou em sua conta no Instagram. “Conversei com várias amigas, assim como eu, mães de crianças negras, e todas têm a mesma queixa. O cabelo da criança negra, o crespo, não é igual ao cabelo cacheado”. Leandra e o marido, o empresário Alexandre Youssef, adotaram Julia, de 2 anos, no ano passado.

Edson, o pai de Maria Clara, conta que, no início, a esposa abordava na rua pessoas com cabelos crespos para pedir indicação de produtos e cuidados. Segundo ele, até o momento, a família não viveu nenhuma situação de preconceito com a filha em espaços públicos. Mas tem ciência da dimensão do preconceito racial da população brasileira. “É aquela coisa: as pessoas acham que não são racistas porque têm um amigo negro quando, na realidade, o exercício para não reproduzir o racismo tem que ser diário”, opina Edson. O casal diz que, à medida em que a filha for crescendo, vão discutir com ela o preconceito e os estereótipos que a cor da sua pele carregam, de forma a dar estrutura e argumentos para que a filha possa se defender e lidar com isso.

Conversa franca

Essa parece ser uma preocupação e uma postura crescente entre os pais adotivos, conforme a discussão racial entra pauta na pauta da opinião pública. “Meus pais são de uma época em que não se falava de racismo. Era algo levado e não discutido”, observa Tatiana, a bebê lá do início da reportagem, hoje com 38 anos. Ela conta que as primeiras experiências de discriminação que sofreu foram na escola. Além do bullying sobre o seu cabelo crespo, chamado pelos colegas de Bombril, Tatiana lembra que as alunas queridas pelos professores, as chamadas de princesas, eram sempre meninas brancas. Que a ela eram dirigidas sempre críticas, nunca elogios.

“É claro que eu tenho consciência disso hoje, na época eu não entendia a dimensão daquilo e só queria fugir. Acho que por isso escolhi a área de educação como profissão”, diz Tatiana, que está no último ano da faculdade de pedagogia.

Ela diz que não contava dos problemas que tinha na escola para os pais, pois sentia vergonha e culpa.

Na família Taveira a própria questão da adoção era um assunto delicado. Apesar da clara diferença da cor da pele e dos traços físicos, nunca foi contado para Tatiana a história da sua origem. Ela diz que suspeitava que era adotada, mas só teve certeza disso aos 17 anos, quando encontrou nas coisas dos pais a certidão de nascimento de antes da adoção. Quando questionou a mãe, ela caiu no choro e Tatiana resolveu sublimar o assunto. “Vi que causava sofrimento e não fazia sentido pressionar diante de tanto afeto e carinho”, conta.

Ela só retomou a busca pelas suas origens há cerca de oito anos, depois que a mãe adotiva faleceu. Perguntou ao pai o nome da mãe biológica, que encontrou por meio de redes sociais e com quem mantém uma relação de amizade e carinho. Tatiana conta que nunca pensou na questão da adoção como um processo de rejeição, mas sim como a oportunidade de uma vida melhor. “Eu tive uma vida melhor que minha irmã [biológica] mais velha, que passou por privações e sofreu violência doméstica com um pai alcoólatra”, diz.

Para a assistente social Silvana, fingir que o assunto não existe é um péssimo negócio. Ela recomenda que as diferenças de origem sejam reconhecidas pelos pais e o tema abordado com franqueza. “É exatamente a aceitação dessas diferenças que permitirá aos pais levar em consideração a sua história anterior e estabelecer, junto com seu filho, um relacionamento que facilitará o seu desenvolvimento, num contexto cultural diverso daquele de origem”, afirma.

Ela aconselha que os pais brancos propiciem à criança, de forma positiva, vivências da cultura negra e que as características biológicas negras sejam valorizadas abertamente. “É possível que uma criança afro-descendente adotada por pais brancos sinta-se e seja sentida como um verdadeiro membro dessa nova família, num clima recíproco de dignidade e respeito, mesmo em sociedades em que ainda são fortes as barreiras estabelecidas entre as diferentes etnias”, afirma.

O processo

A maioria das crianças negras enfrenta o preconceito racial ainda no processo de adoção. Isso porque quase 20% dos pretendentes à adoção só aceitam crianças brancas, segundo o Cadastro Nacional de Adoção (CNA). “A questão da cor é o grande problema dessa conta não fechar”, diz Dora Martins, juíza substituta de segundo grau e membro da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

A assistente social Silvana Rufino diz que preconceito racial no processo de adoção emerge por meio das exigências impostas pelos casais requerentes que, ao se cadastrarem, expõem como idealizam e como desejam a criança, tratando a questão, muitas vezes, como um ato mercantilizável.

O processo de preparação para a adoção, porém, faz com que os adotantes enfrentem e revelem os seus preconceitos, segundo Dora. Um dos longos formulários a preencher é para indicar se há restrições em relação a raça, idade, sexo, doenças e origem de pais dependentes químicos. “Nos cursos, a gente fala para as pessoas que elas vão se defrontar com seus preconceitos, com seu racismo, com as suas dificuldades e assumi-las. Ninguém é obrigado a adotar uma criança crescidinha e negra, mas vai ter que assumir que essa era uma possibilidade e você a está rejeitando, o que pode fazer o tempo de espera aumentar”, diz a juíza.

O processo de inscrição da adoção inclui, além da papelada, cursos de apoio à adoção e entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Se aprovado, o nome do pretendente será habilitado a constar dos cadastros local e nacional de adoção.

Cecília afirma que chegou às cegas no curso preparatório sobre todo o processo pelo qual teria que passar e que ele foi muito importante para ampliar sua visão sobre a adoção. Ela conta que precisou analisar as próprias expectativas. “O relatório chocou um pouco a gente. Lá você precisa colocar o que pode abraçar e o que pode fazer diante de tudo aquilo”, conta.

Para ela e o marido, a cor da pele não era uma restrição. Eles até colocaram como preferência crianças maiores de três anos, devido à idade mais avançada do casal, e por isso foram pegos de surpresa quando a assistente do fórum ligou perguntando se eles queriam conhecer uma bebê de nove meses. “Conhecer um bebê é olhar e levar para casa, né?”, diz Cecília. E foi assim mesmo que aconteceu: eles conheceram Maria Clara numa quarta-feira e, no sábado da mesma semana, a levaram para casa.

A juíza Dora faz uma defesa veemente ao processo de adoção por vias judiciais. Segundo ela, é dever do Estado fazer o filtro para verificar quem é o pretendente à adoção, quais são seus desejos e intenções. “O foco precisa ser a criança, não as necessidades da família adotante”, diz.

A juíza vê fortes marcas do Brasil colonial nos processos de adoção ilegais que ainda acontecem com frequência no Brasil.

Ela conta que uma prática comum é o casal pegar uma criança diretamente de sua mãe biológica, ficar com ela por um tempo informalmente, criar vínculos, e depois contratar um advogado para fazer um dossiê e entrar com o pedido de guarda do menor.

Outra prática ilegal que vem se tornando moda, segundo a juíza, é o casal pagar a mãe biológica para ficar com o bebê, que é registrado no nome do homem do casal ao nascer, como pai biológico. Depois, o casal entra com um processo em que a mãe biológica concorda com a adoção da criança pela esposa do casal, como se a criança tivesse sido fruto de um caso extraconjugal do marido.

Para combater a prática, o Judiciário pede exames de DNA em processos com esse perfil. “Tudo isso mostra que o Brasil ainda pensa colonialmente, reproduzindo a história do filho de criação, em que os senhores e feitores engravidavam suas escravas e depois o filho era criado no quintal. Ainda temos essa relação com esse tipo de adoção [ilegal]. O cara que procura um filho assim está reproduzindo esse consciente colonialista e escravagista”, diz Dora.

Esse, inclusive, é um traço importante do preconceito de raça no Brasil, que tem a ver com a formação cultural do país. Diferente do racismo que prevaleceu nos Estados Unidos e na África do Sul, que era segregacionista, no Brasil ele é um “racismo de intimidade”, segundo os estudos da psicóloga social Lia Schucman. Lia estudou em seu doutorado como o racismo se manifesta dentro de famílias inter-raciais.

Esse tipo de racismo pressupõe a interação entre brancos e negros em relações que podem ser mediadas pelo afeto, sem deixar de ser racista ao mesmo tempo.