“Quando você precisa pensar na roupa que seus filhos devem vestir ao passear, para que algo de ruim não aconteça a eles, você percebe o grau de racismo e preconceito ainda existente na sociedade brasileira.”

por

A advogada brasiliense Karina Teles, de 39 anos, diz ter descoberto o peso do preconceito no dia-a-dia a partir da convivência com seus filhos, que são negros. Para ela, a consciência sobre o que é ser negro no Brasil veio com a adoção de João, de 6 anos, e Camila, de 5.

O racismo enfrentado por famílias que adotam crianças negras veio à tona recentemente com a denúncia feita pelo casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por comentários feitos na internet sobre sua filha, Titi.

Para famílias como a de Karina, tais experiências são parte de um processo doloroso que costuma ter ao menos três etapas. A primeira, no caso dela, foi descobrir e superar o próprio racismo. Depois, compreender a dimensão do preconceito na sociedade. Por último, como preparar os filhos – e a própria sociedade ao redor – a lidar com a questão.

A jornada de Karina e do marido, Hugo Teles, também advogado, começou quando decidiram ter filhos, por fertilização in vitro ou por adoção. Sabiam que teriam dificuldades de conceber um bebê porque o marido teve câncer na infância e passou por quimioterapia, o que afetou sua fertilidade.

“Queríamos ser pais, e a forma como isso se daria, por fertilização ou adoção, seria muito bem aceita”, relembra Karina. O casal entrou com o pedido na Vara da Infância e, enquanto esperavam, partiram para a fertilização. O resultado negativo da tentativa in vitro veio antes da resposta da Justiça sobre adoção. E foi assim que Karina teve certeza de que seria, mesmo, mãe adotiva.

Exigências à adoção

O casal passou por todas as fases do processo de adoção. Voluntariamente, Karina e Hugo decidiram entrar em um grupo de apoio para se prepararem para a chegada de João, adotado recém-nascido em 2009, e de Camila, adotada com 1 ano em 2012.

“Receber esse apoio foi fundamental. Conhecemos pais na mesma situação e fortalecemos uns aos outros”, conta. Mas Karina não esperava enfrentar um momento difícil ao preencher a ficha com o perfil e características físicas da criança que se desejava adotar.

“É uma ficha padronizada em todo o Brasil, onde você coloca se aceita grupos de um, dois, três irmãos, se aceita gêmeos, negros, índios, pardos, brancos, menino, menina, a faixa etária, tipos de doença. É uma ficha muito dolorosa de preencher, porque dá uma sensação muito ruim de qualificação de indivíduos, como se alguns merecessem mais do que outros”, afirma.

Para a advogada, foi também uma chance de encarar o próprio preconceito.

“Foi um choque. De repente, ao marcar que desejava apenas crianças brancas, descobri ser mais preconceituosa do que imaginava. Também percebi que minha escolha foi baseada pelo medo de não saber lidar com o diferente. Aí a ficha começou a cair: ‘como assim, que diferença? Do que estou falando? De diferença de cor, de ser humano? Sou racista e não sabia?'”.

Karina disse ter entendido que “todos nós, de alguma forma ou de outra, somos preconceituosos e racistas”. “E que o racismo é uma coisa tão sutil em alguns momentos, que você nem consegue perceber, até ser confrontado por ele.”

A presença de um casal negro no grupo de apoio à adoção, afirma Karina, ajudou ela e o marido a abrir mão da escolha restrita apenas a crianças brancas.

“Eles falavam da dificuldade que enfrentavam com o racismo, suas lutas e dores, mostravam o seu mundo. De repente, eu disse: ‘Eu quero isso! Quero amar alguém independentemente da cor, do gene e de qualquer coisa. Ou você ama alguém porque aquela pessoa te faz bem, porque você faz bem àquela pessoa, ou não é verdadeiramente capaz de amar”, considera a advogada.

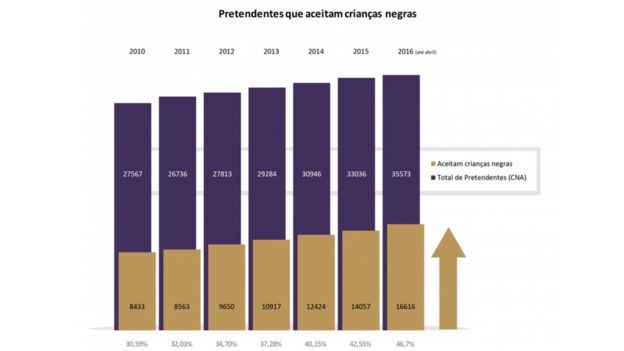

Dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), mostram que a postura de casais como Karina e Hugo, que não manifestam preferência racial na adoção, tem crescido.

Em 2010, por exemplo, pretendentes à adoção que aceitam somente crianças brancas eram 38,7% dos candidatos a pais adotivos, mas esse índice em 2016 (até maio) é de 22,5%. No mesmo período, o percentual de candidatos que aceitam crianças negras saltou de 30,5% a 46,7%.

Do total de 252 adoções feitas pelo cadastro nacional de janeiro a abril deste ano, 119 (47%) foram de crianças negras e pardas. Segundo o órgão responsável pelo cadastro, isso ocorre também pelo aumento das chamadas adoções tardias (de crianças com mais de três anos), que somaram 50% do total de adoções em 2015 – quase 70% das crianças no CNA com mais de três anos são negras ou pardas.

Zona de conforto

Karina é cautelosa ao afirmar que não lhe cabe julgar as pessoas que se cadastram na fila da adoção, optam por crianças brancas e enfrentam longas esperas, porque a maioria de crianças disponíveis à adoção são não brancas.

“Tem muita gente que não consegue se soltar dessas amarras ou passar por mudanças, porque não é fácil. É preciso ir atrás, sair da zona de conforto, dos benefícios e privilégios que a vida te oferece por você ser branca. Não é fácil, mas é mais um motivo que me faz agarrar essa bandeira do amor e do ser igual, com muita força, independentemente de etnia.”

Entre o que ela se refere como “perda de privilégios” está a certa restrição de uma liberdade de ir e vir sem receber olhares suspeitos e comentários até então inesperados.

“O que percebemos é o famoso preconceito disfarçado. É a fala de um amigo ou parente, do tipo ‘Ah, tem que prender o cabelo dessa menina! Ah, ela vai sair vestida assim?'”, diz.

E completa: “Outro dia, vi a (apresentadora) Gloria Maria falando uma grande verdade. Ela diz que até certo ponto, principalmente as mulheres negras, precisam estar sempre muito bem vestidas, arrumadas e elegantes, caso contrário serão confundidas com estereótipos.”

“No caso de crianças, se saem de chinelo, podem ser vistas como meninos de rua ou crianças pobres. E sinto isso na pele. De alguma maneira, já me senti na obrigação de botar um tênis nos meus filhos, em vez de chinelos, para irem ao shopping e não correrem o risco de serem barrados. E isso é desesperador. Hoje entendo que é por isso quem vive o preconceito na pele tem um discurso tão eloquente, que incomoda tanta gente que não vive esse preconceito velado”, pondera.

Referências

A brasiliense relembra uma situação curiosa, o incômodo causado quando a filha sempre pedia bonecas loiras e brancas em lojas de brinquedos.

“Mostrávamos uma boneca branca e outra negra e perguntávamos: ‘Qual é a Camilinha?’ E ela apontava a boneca branca. Isso me deixava angustiada. Conversando com psicólogos descobrimos que a criança, quando pequena, não tem muita noção de quem é. Ela se identifica muito com os pais. Em nossa família não há negros. Eu e meu marido somos brancos. Na TV não havia desenhos animados com personagens negros. Como esperar que minha filha se identificasse como negra?”

O casal então optou por uma tática diferente.

“Passamos a ver filmes com negros, escutar músicas cantadas por pessoas negras, e assim por diante. E isso foi fácil, porque é impressionante a enorme quantidade de pessoas negras incríveis e talentosas, mas sem tanta visibilidade como as brancas. Pelo menos não no mundo dos brancos, que era o que eu até então vivia.”

Ao perceberem que a filha pequena ainda não se interessava por bonecas negras, Karina e o marido foram além na busca de tornar a negritude uma realidade mais forte para os filhos: o pai passou a colecionar bonecas negras e a brincar com elas quando a filha o chamava.

“Foi aí que nossa filha foi começando a se identificar, porque se o pai gostava tanto daquelas bonecas negras, então isso era muito bom. A partir daí, ela começou a brincar e a preferir bonecas parecidas com ela. Foi uma grande vitória para nós.”

Outro momento em que a diferença se manifesta, diz Karina, é na escola. Algumas mães a procuram preocupadas e perguntam como devem explicar a diferença de raças na família dela.

“Você vai explicar que as pessoas são diferentes, há pessoas de todas as cores, famílias de todas as formas, a nossa é assim”, costuma dizer.

Para ela, quem pergunta o faz de boa-fé, para evitar discursos preconceituosos. “Fico muito feliz quando isso acontece. Antes uma pergunta tosca do que um silêncio arraigado, cheio de preconceito”, avalia.

Karina diz que a história de famílias com a dela e a dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são emblemáticas porque ajudam a entender a importância do debate sobre racismo e adoção.

“Sinto-me na obrigação de tornar o mundo um lugar melhor para meus filhos negros. É óbvio que penso primeiro neles, mas também olho ao redor, porque um mundo em que pessoas tenham privilégios pela simples diferença no tom de pele não pode ser bom. Isso é desumano.”