Os cartões Shirley e os padrões raciais que regem a indústria visual.

por Lorna Roth traduzido do inglês por Sergio Tellaroli no Revista Zum

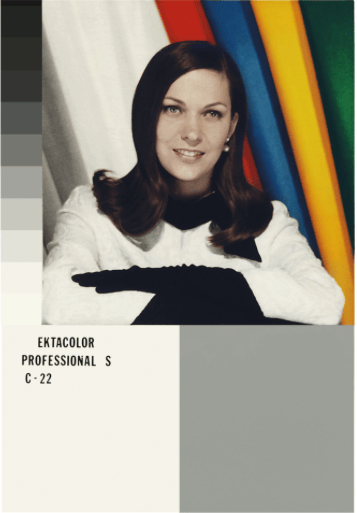

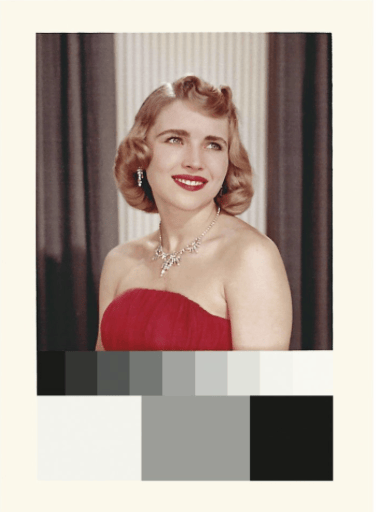

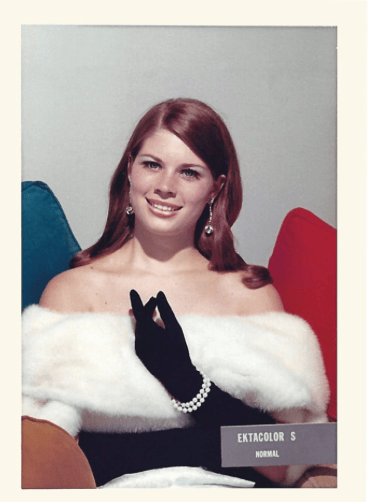

Os cartões Shirley, produzidos pela Kodak a partir dos anos 1940, eram usados pelos laboratórios na padronização de cores e tons de pele de impressões fotográficas. As Shirleys, como passaram a ser chamadas as mulheres que apareciam nesses cartões, eram invariavelmente brancas, o que causava dificuldade nos ajustes dos retratos que incluíam pessoas de tons de pele variados. Reproduzido com permissão da Eastman Kodak Company. Anos 1960. Acervo James Ollinger

AS MÚLTIPLAS identidades visuais de Shirley, a “moça do balanceamento de cores”, só chamaram minha atenção em 1995, depois de uma conversa com um negociante de máquinas industriais na América do Norte. Ele reclamava de ter comprado um laboratório de fotoprocessamento da Kodak que lhe causara grande frustração. Independentemente da calibragem configurada para imprimir as fotos, a reprodução de peles mais escuras apresentava uma coloração indistinta, pálida, ou tão próxima do preto que só o branco dos olhos e dos dentes exibia algum detalhe. Nas fotos em que diferentes tons de pele apareciam lado a lado – como as fotos de formatura com vários estudantes –, o desafio era ainda maior, pois os fotógrafos muitas vezes aumentavam a intensidade da luz e superexpunham as pessoas mais escuras para capturar a maior definição possível da pele. Isso também causava a superexposição das peles claras, tornando o resultado constrangedor para o fotógrafo.

A frustração do meu amigo foi amplificada pelo fato de nenhuma das instruções que acompanhavam o laboratório adquirido (incluindo o guia de dados da Kodak) sequer mencionar que a diversidade de tons de pele talvez fosse um fator crítico na hora de criar reproduções realistas de pessoas. Ele, assim como muitos que trabalhavam com os laboratórios da Kodak, aprendeu a calibrar tons de pele na base da tentativa e erro. A solução desse problema seria a melhor compreensão dos aspectos materiais da emulsão fotográfica ou a melhoria dos padrões de balanceamento de cores na impressão?

Um dos itens que meu amigo e outros donos de laboratório recebiam com a documentação da Kodak destinada à impressão fotográfica era uma imagem que se tornou conhecida entre técnicos da área como “cartão Shirley”. Esse cartão reproduzia a imagem de uma mulher de pele clara, vestindo roupa de alto- -contraste, contraposta a escalas de cor e de cinza. Em muitos cartões, lia-se a palavra NORMAL. O propósito dos cartões Shirley era ajudar a determinar a exposição, a densidade e a calibragem dos tons de pele das fotografias que seriam impressas. É comum ter parâmetros de cor de pele que ajudem a configurar uma máquina, mas será que a palavra “normal” deveria ser aplicada às múltiplas Shirleys, que representam um conjunto restrito das várias tonalidades de pele humana existentes?

O nome Shirley, aplicado a todos os cartões desse tipo ao longo de muitos anos, parece ter derivado da primeira modelo estampada num cartão da Kodak, na década de 1940. Provavelmente, era alguém que trabalhava em um dos muitos centros de pesquisa da empresa na América do Norte, ou a esposa de algum funcionário, a quem pediram que servisse de modelo. Para simplificar a classificação, os criadores desse cartão de referência decidiram dar a todas as mulheres estampadas o mesmo nome. Essas mulheres também tinham em comum a pele clara, o anonimato, a aparência ocidental e o fato de serem atraentes – muitas vezes, bem sexy.

Reproduzidos com permissão da Eastman Kodak Company. Anos 1950-1960

Shirley e suas companheiras

As Shirleys não eram um fenômeno isolado. As Moças das Cores (ou Color Girls) da televisão e as China Girls do cinema (também conhecidas como “bonecas” ou “cabeças de moças”), sempre de pele clara, determinaram por décadas o padrão de balanceamento de cores. Diferentemente de suas irmãs fotográficas e cinematográficas, as Moças das Cores eram mulheres de carne e osso presentes nos sets dos estúdios de transmissão analógica do mundo todo para representar as variações de textura e cor de pele de forma tridimensional desde o início da era da tv em cores.

Segundo Jan Kasoff, ex-cinegrafista do programa Saturday Night Live, da NBC, além do uso de escalas de cinza e de cartões de cores, eram vários os passos para balancear a cor numa câmera de tv analógica. Ao final do longo processo, “um bom engenheiro de vídeo poria uma Moça das Cores na frente das câmeras e a manteria lá até que os cinegrafistas focalizassem e alinhassem seu tom de pele para fazer o ajuste fino que calibraria e balancearia as câmeras. Essa Moça das Cores era sempre branca”.

Por volta de 2003, quando o padrão de transmissão nos Estados Unidos se tornou digital, as Moças das Cores se tornaram obsoletas e desapareceram dos estúdios. O balanceamento das cores na câme ra digital hoje se vale de um equipamento eletrônico mais sofisticado, de caixas de luz e de tabelas de escala de cinza que mostram a latitude do escuro mais escuro ao claro mais claro, com todos os graus de variação no espectro das cores.

Embora menos visíveis que um cartão Shirley, as China Girls eram igualmente importantes no balanceamento de cores da cinematografia. Seu nome parece ter relação com a cor da porcelana (china, em inglês), e não com a etnia asiática. Essas mulheres, que aparecem rapidamente no início da maior parte dos filmes comerciais e documentários feitos entre o final da década de 1920 e o começo dos anos 1990, estão mais próximas, em textura e dimensão, às Shirleys impressas em papéis e negativos.

As imagens das Shirleys eram pouco conhecidas do público em geral, porque permaneciam penduradas nas paredes do laboratório. Seus cartões eram exibidos e manipulados apenas por técnicos, como ferramenta de esclarecimento e referência. As Moças das Cores sempre haviam participado do processo de configuração da câmera no estúdio; e o próprio auditório por certo as conhecia bem. As China Girls continuam sendo usadas no cinema até hoje, de forma limitada, mas vislumbrá-las exige do espectador um olhar atento à exata fração de segundo em que elas desfilam pela tela.

As “China Girls” eram a versão cinematográfica dos cartões Shirley. Mulheres, em geral brancas, que apareciam no início dos filmes para auxiliar o projecionista a calibrar cores e tons de pele. Reproduzido com permissão da Eastman Kodak Company. Acervo Northwest Chicago Film Society

O padrão Shirley

No escuro dos laboratórios fotográficos, entre 1940 e o momento presente, versões dessas imagens femininas icônicas apareceram pelo mundo todo, de forma analógica ou digital. Congeladas no tempo e na pose, sua pele clara continua a difundir um padrão normativo subliminar entre técnicos de laboratório e o público em geral. As Shirleys atravessaram décadas e continentes, definindo e balizando de maneira estreita as tonalidades de cor de pele nas imagens fotográficas, e transmitindo uma mensagem social e psicológica sutil sobre a dominância da pele branca e a posição das mulheres na indústria. Representam, ademais, uma beleza e uma estética de gênero euro-ocidental que correspondia, na época em que foram criadas, à noção popular masculina da aparência feminina ideal.

Como ferramenta de medida preconcebida pela indústria para todas as pessoas, independentemente da cor de pele na vida real, a popularidade do padrão branco-claro levantou diferentes questões para os fotógrafos. Se as Shirleys seriam a norma usada para calibrar todas as cores de pele, como os técnicos deveriam lidar com imagens de pessoas cuja pele tendesse para o amarelo, o avermelhado ou o castanho, para o marrom e o preto?

A mensagem de que a Shirley era a norma, e de que o “normal” era a pele branca, atingiu o ápice de popularidade antes de o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos ganhar força. Nos anos 1960, os técnicos dos laboratórios da Kodak e os fotógrafos das comunidades afro-americanas, assim como consumidores e espectadores dotados de olho crítico e percepção estética, começaram a perceber intuitivamente a química da brancura embutida nos produtos. Mas, como tantos acalentavam a crença ingênua de que o filme tinha sido feito para produzir uma foto do real, uma imagem perfeita do retratado, a maioria nem sequer considerava a possibilidade de que a química das emulsões fotográficas pudesse ter sido influenciada por critérios culturais. A crença de que a tecnologia é neutra era tão predominante que poucos questionariam a indústria visual, a não ser que uma prova convincente viesse a justificar esse ceticismo.

Em 2014, depois que publiquei um artigo com os resultados da minha pesquisa sobre os cartões Shirley, a fotógrafa afro-americana Syreeta McFadden declarou ao site Buzzfeed que sempre se inquietara com a má qualidade das fotos de sua família, mesmo quando um fotógrafo profissional era contratado para retratar eventos especiais. No artigo “Ensinando a câmera a ver minha pele”, ela refletia sobre suas dificuldades na infância e na vida adulta com as limitações impostas a sua própria imagem pela emulsão do filme colorido. Há muito McFadden intuíra a questão principal – as emulsões fotográficas da Kodak favoreciam peles mais claras –, mas hesitou em torná-la pública por não ter comprovação suficiente, algo que fosse além de sua experiência pessoal: “Por volta da década de 1990, quando comecei a fazer fotos, detestava fotografar pele marrom com filme colorido. A foto impressa não apresentava os fotografados com exatidão; escurecia as sombras, estourava os sorrisos. Compreendi que parte disso tinha a ver com a harmonização dos componentes básicos da produção da imagem ligados aos equipamentos – a velocidade do filme, a abertura do diafragma e aquele fantasma que todos perseguimos: a luz. As incoerências eram tão gritantes que, por um tempo, pensei ser impossível fazer uma foto decente de mim mesma, que me capturasse como sou. Comecei a me afastar de situações que envolvessem fotos em grupo. E, claro, muitos de nós somos volúveis quanto ao que se considera um bom retrato. Mas parecia que a tecnologia se unira contra mim. A única coisa que eu sabia, embora não entendesse o motivo, era que, quanto mais claro você fosse, tanto mais provável que a câmera – o filme – te reproduzisse corretamente”.

Restava adaptar a tecnologia para mitigar o problema: “Contornamos as falhas inerentes à emulsão fotográfica garantindo que nossos sujeitos se posicionassem bem em relação à luz; investimos em lentes caras que permitissem uma variedade maior de aberturas, para banhar nosso trabalho o máximo possível de luz; compramos filmes profissionais rápidos e filmes especiais, com emulsões desenvolvidas para fotos em ambientes internos, de luz fluorescente ou tungstênio. Aceitamos conselhos ruins de instrutores brancos para passar vaselina nos dentes e na pele, ou aplicar maquiagem fotossensível que mal combinava com as nuances de nossos tons de pele”.

Os ajustes especiais melhoravam o resultado no caso dos profissionais; mas e os consumidores não especializados, que usavam filme comum e máquinas básicas? Como melhorar esses filmes e resultados? Que fatores críticos motivariam fabricantes a ampliar a latitude embutida nas emulsões fotográficas?

Encarando a Kodak

A latitude fotográfica refere-se à diferença existente entre o claro mais claro e o escuro mais escuro de uma foto, assim como à capacidade do filme de registrar as pequenas diferenças no contínuo da cor entre esses dois extremos. Foi a reprodução dessa gama completa de cores que preocupou as equipes técnicas de desenvolvimento de produtos das empresas fabricantes de filmes.

As emulsões comuns da Kodak foram, de início, desenvolvidas para favorecer tons de pele mais claros. Isso significa que as fórmulas químicas usadas na fabricação dessas emulsões privilegiariam a refletividade dos tons de pele claros.

No entanto, mesmo ao entrevistar funcionários da Kodak e de diversas redes de tv nos Estados Unidos, Japão, China, Austrália, Holanda e Canadá, ouvi repetidas vezes argumentos científicos que afiançavam que o design dos filmes e das câmeras de tv, seus processos de manufatura e seus usos baseavam-se em decisões racionais e lógicas que não precisavam levar em conta sutilezas culturais ou raciais. Porém, após um longo período de resistência, no fim da década de 1990 pessoas importantes na indústria começaram a admitir discretamente que a introdução de refinamentos na química das emulsões e no design das câmeras de fato se baseara em escolhas negociadas a portas fechadas e em laboratórios. O momento crítico do reconhecimento mais aberto desse fato por parte da Kodak é particularmente interessante.

Reproduzir tons de pele claros e escuros numa mesma imagem exigia habilidade do fotógrafo, mas esbarrava em limites técnicos do filme e da cópia, o que demorou a ser enfrentado pela indústria. Alunos da escola Villa Maria, Bronx, Nova York, 1983. Acervo John R. Foldi

Fotos de formatura que a Kodak fora contratada para fazer em Rochester, nos anos 1950, apresentaram um problema: crianças de pele escura e de pele clara em um mesmo fotograma ficavam com um aspecto terrível. Nas imagens resultantes, as crianças de pele mais escura não apresentavam contornos faciais visíveis nem exibiam quaisquer particularidades; as de pele clara sofriam de superexposição. Contudo, quando se faziam fotos das crianças individualmente, os resultados eram bem melhores, graças ao domínio de mecanismos compensatórios por parte do fotógrafo. As reclamações de pais que exigiam dos filmes maior latitude foram discutidas na época, mas os ajustes de cor efetivamente levados a cabo pela Kodak consideraram dois outros problemas.

De acordo com executivos da empresa, em meados das décadas de 1960 e 1970, duas das maiores contas profissionais da Kodak aceleraram a decisão de ampliar a gama de marrons das emulsões fotográficas. Uma delas foi uma empresa de chocolates, que reclamou por não obter, nas imagens dos anúncios, os tons corretos de marrom para mostrar a diferença entre os chocolates amargo, meio amargo e ao leite. A outra queixa veio de fabricantes de móveis, insatisfeitos porque, nas imagens de seus anúncios, a tonalidade das manchas e veios das madeiras não correspondia à realidade, o que atrapalhava a diferenciação dos produtos. Tampouco o tipo de madeira podia ser identificado. A representação dessas variações sutis era um desafio idêntico ao de reproduzir diferentes tons de pele; mas a melhoria da latitude dos filmes estava sendo feita por outras razões.

Outro motivo da empresa para ampliar a latitude dos filmes foi o desejo de entrar no mercado japonês, monopolizado pela Fuji, e em outros mercados globais.

Como consequência desse movimento, o laboratório de pesquisa da Kodak em Rochester, dirigido por Richard Wien, criou duas novas emulsões fotográficas. A primeira, utilizada nos filmes profissionais VeriColor III, surgiu no início dos anos 1980 para alimentar o mercado de fotografias de casamento, uma vez que melhorava o contraste entre os vestidos brancos e os smokings escuros, por exemplo. Em 1997, Wien descreveu o novo Gold Max, filme de consumo popular lançado naquela década, como sendo capaz de “fotografar os detalhes de um cavalo preto com pouca luz”. Suponho que esse fosse o código da Kodak para informar aos consumidores que se tratava do filme certo para fotografar tonalidades de pele mais escuras. A empresa sabia da deficiência de seus filmes, mas precisava encontrar as palavras certas para comercializar o novo produto sem se submeter a constrangimento ou crítica.

As novas Shirleys

Desde meados da década de 1990, os cartões Shirley também foram pouco a pouco se ajustando às mudanças graduais na tecnologia. Embora o nome Shirley remeta à mulher que estampava os cartões de cor da década de 1940, sua aparência começou a se modificar para incluir uma gama maior de tons de pele e de características étnicas. Entre 1996 e 1997, a Kodak produziu dois cartões de referência com mulheres negras, brancas e orientais (embora todas tivessem tez bastante pálida), mas levou algum tempo até que eles começassem a circular, provavelmente porque os laboratórios estavam acostumados com suas Shirleys favoritas.

Na era dos pixels, cartões de referência digitais proliferaram, acrescentando diversas tonalidades de pele às práticas de balanceamento de cores. Hoje, a maioria dos laboratórios cria as próprias versões, adaptadas às necessidades de cada estúdio. A Shirley tradicional juntou-se a outras mulheres, e os cartões passaram a incluir uma variedade maior de cores, gêneros, além de crianças, animais, objetos e fundos.

Nos anos 1990, com a queixa dos consumidores e o interesse por outros mercados, começaram a surgir os cartões de referência com diferentes tons de pele. Reproduzido com permissão da Eastman Kodak Company

Ao longo dos anos, o universo televisivo também passou por mudanças técnicas para dar conta da crescente diversidade racial. Com visão de futuro, no início dos anos 1990, a Philips holandesa investiu numa equipe que incluía o experiente designer de vídeo Jan van Rooy, o consultor de mídia Greg Pine e a empresa japonesa Ikegami. A tarefa do grupo era enfrentar os problemas que as câmeras precisariam resolver no futuro, quando ampliassem a participação no mercado global. As dificuldades na televisão norte-americana parecem ter fornecido a base de suas preocupações. Segundo eles, a atriz Whoopi Goldberg, de pele escura e muito popular, demandava uma calibragem de cores muito diferente da calibragem de Barbara Walters, conhecida entrevistadora de pele clara. Combiná-las no mesmo quadro era uma missão impossível, e, por algum tempo, cada uma delas tinha de ser filmada por uma câmera diferente, com um balanceamento de cores próprio, e as imagens eram mescladas eletronicamente na ilha de edição. Para resolver o problema, Rooy inventou um protótipo de câmera que continha dois chips de memória com configurações e armazenamentos separados para cada tom de pele.

A equipe desenvolveu um recurso adicional: cosméticos digitais que podiam ser usados para modificar sulcos, rugas e manchas, em um trabalho comparável ao que hoje se faz com o Photoshop.

A importância do design inteligente

Era de se supor que a entrada das câmeras digitais no mercado eliminaria problemas semelhantes aos gerados pelo uso dos cartões Shirley. Não foi bem assim.

Veja-se, por exemplo, a webcam da HP lançada em 2009, supostamente capaz de detectar e rastrear rostos. Quando começou a ser testada por diferentes consumidores, tornou-se óbvio que só detectava rostos de pele clara – a câmera nem sequer respondia aos de pele mais escura.

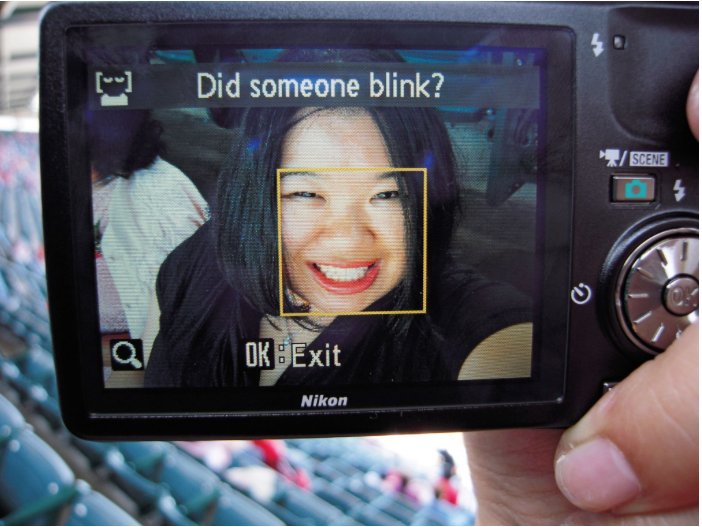

Em 2010, a Coolpix S630, da Nikon, tampouco foi capaz de reconhecer consumidores asiáticos; a cada vez que usavam o software detector de rostos, eram obrigados a responder a uma pergunta que surgia na tela: “Alguém piscou?”. Em 2015, o Google passou pelo constrangimento de ter de pedir desculpas por seu aplicativo de classificação automática de fotos depois que dois jovens de pele escura foram identificados como “gorilas”.

E ainda hoje há controvérsia em torno do Instagram, com usuários que acusam o aplicativo de reforçar com seu menu de filtros a percepção disseminada de que a brancura continua sendo a norma estética preferencial e dominante.

Em todos esses casos, o problema central não está tanto na limitação tecnológica, mas sim na falta de percepção sobre quem serão os usuários dos produtos, e no consequente reconhecimento da diversidade de tons de pele que precisa ser embutida nos algoritmos que controlam o resultado final. Há uma óbvia deficiência na escolha dos grupos usados para testar produtos. E o lançamento desses produtos, sem testes adequados em um mercado global etnicamente diverso, evidencia como seus fabricantes encaram as relações raciais. Há uma questão moral aqui, assim como um problema explícito de custo e de marketing.

As tecnologias não são, por si só, racistas. São criadas por pessoas que construíram uma infraestrutura com base em decisões econômicas e culturais. E a trajetória da reprodução do tom da pele nas imagens digitais é apenas uma continuação daquilo que começou com os cartões Shirley.

“Alguém piscou?” A era da fotografia digital continua a gerar situações constrangedoras, como a criada em 2010 por esta câmera da Nikon, que tinha dificuldade em distinguir traços fisionômicos. Acervo Joz Wang

Então os desenvolvedores técnicos são racistas? Em vez de apontar uma conspiração, prefiro imaginar que eles tinham um baixo nível de consciência das consequências de suas práticas nas representações de raça. Quando tomaram consciência das implicações de suas decisões na comunidade afro-americana, por exemplo, estratégias foram desenvolvidas para superar as barreiras iniciais.

Na imagem analógica, esse movimento foi impulsionado por preocupações de mercado. Na mediosfera digital, isso aconteceu com mais frequência à medida que defensores dos movimentos de direitos civis se tornaram mais poderosos e falantes. A grita pública dos consumidores é, agora, a força motriz mais comum que acelera os avanços no controle de qualidade das reproduções de tom de pele. Na maioria dos casos, os ajustes não partem dos próprios fabricantes.

A maneira como nossas tecnologias cotidianas e nossos produtos visuais funcionam, o que eles promovem ou ignoram, tem sido determinada pelos agentes culturais e financeiros que tomam as decisões de design e marketing. Intermediários povoam os bastidores dos laboratórios e as salas de reunião das empresas de tecnologia, e são eles que, com seus produtos, direcionam os padrões culturais nos sistemas de representação visual dominantes.

Esses padrões, por sua vez, agem como instrumentos educacionais implícitos na configuração de nosso mundo visual. Embutidos em nossa visão de mundo, esses modelos são capazes de favorecer ou de inibir o desenvolvimento de um senso comum antirracista que possa guiar nossa compreensão visual do que é a diversidade em determinada sociedade.

É preciso exigir da indústria visual uma nova maneira de compreender a equidade racial e cultural que não gire em torno de estatísticas, legislação e acesso a instituições. Se inserirmos uma visão algorítmica de equidade que abarque todo o espectro de tonalidades de pele nos vários aparelhos tecnológicos, esse conjunto alternativo de padrões poderia desencadear representações mais equânimes de sucesso, beleza e integração – embora nada garanta um resultado positivo. Diversidade, afinal, não é sinônimo de poder. ///

Em 2015, o Google desculpou-se publicamente depois que o novo programa de classificação automática de fotos identificou dois jovens negros como gorilas.

traduzido do inglês por Sergio Tellaroli. Revisão técnica de João Musa.

Lorna Roth é socióloga e professora no departamento de comunicação da Universidade de Concórdia, em Montreal. É autora de Something New in the Air: The Story of First Peoples Television Broadcasting in Canada (McGill-Queen’s University Press, 2005).

Lorna Roth é socióloga e professora no departamento de comunicação da Universidade de Concórdia, em Montreal. É autora de Something New in the Air: The Story of First Peoples Television Broadcasting in Canada (McGill-Queen’s University Press, 2005).