Um ano após o encerramento da CPI dos Trotes, casos de violência contra estudantes de universidades brasileiras continuam sendo acobertados pelas instituições

A viagem para uma das maiores cidades do Brasil estava carregada de possibilidades para o futuro acadêmico da gaúcha Rosana Pinheiro-Machado. Aos 22 anos, ela tinha acabado de concluir a graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e estava interessada em fazer mestrado em Antropologia Social fora do estado onde havia nascido e crescido.

Meses antes, durante um congresso, Rosana conhecera um professor considerado referência na área na qual ela pretendia ingressar. Na ocasião, a jovem pediu conselhos sobre o mestrado e o professor sugeriu que ela visitasse a universidade em que lecionava. Rosana havia chegado à cidade, onde ficaria por uma semana, e o professor já começou a ligar para ela — várias vezes e de forma ansiosa. Ele insistiu que realizassem uma reunião na casa dele durante um jantar. A universitária sentiu-se desconfortável e optou por não ir. “Quem você pensa que é?”, gritou o professor em uma ligação. “Nós estávamos em lua de mel e você estragou tudo. Seu futuro acadêmico está fodido!”.

Quando contou sobre o ocorrido para amigos, a estudante teve uma surpresa: “Todo mundo sabia que ele fazia esse tipo de coisa e todo mundo o protegia”. Ela foi aconselhada a não denunciá-lo para não ter sua carreira prejudicada.

O episódio ficou por isso mesmo e a estudante voltou para o Sul. Mas, ao contrário do que previra o professor, o futuro acadêmico de Rosana foi brilhante: ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudou em Harvard, nos Estados Unidos, e atualmente é professora em Oxford, na Inglaterra.

Passados 13 anos desde que o caso descrito aqui ocorreu, uma série de relatos sobre violência cometida contra universitárias brasileiras veio à tona na CPI dos Trotes realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mostrando que, mesmo passado tanto tempo, histórias como a de Rosana estão longe de ser a exceção.

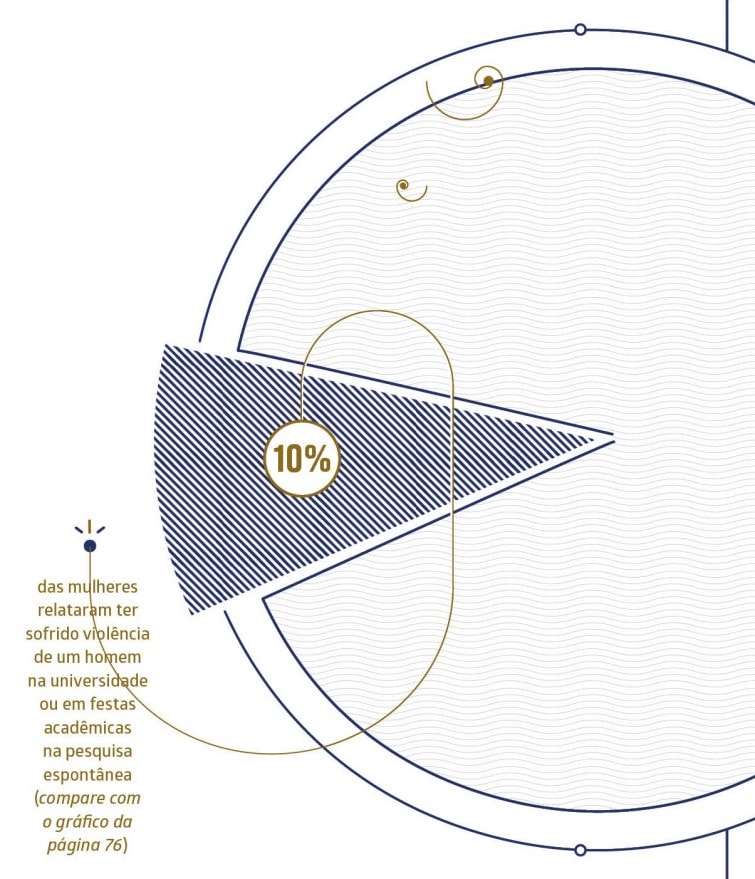

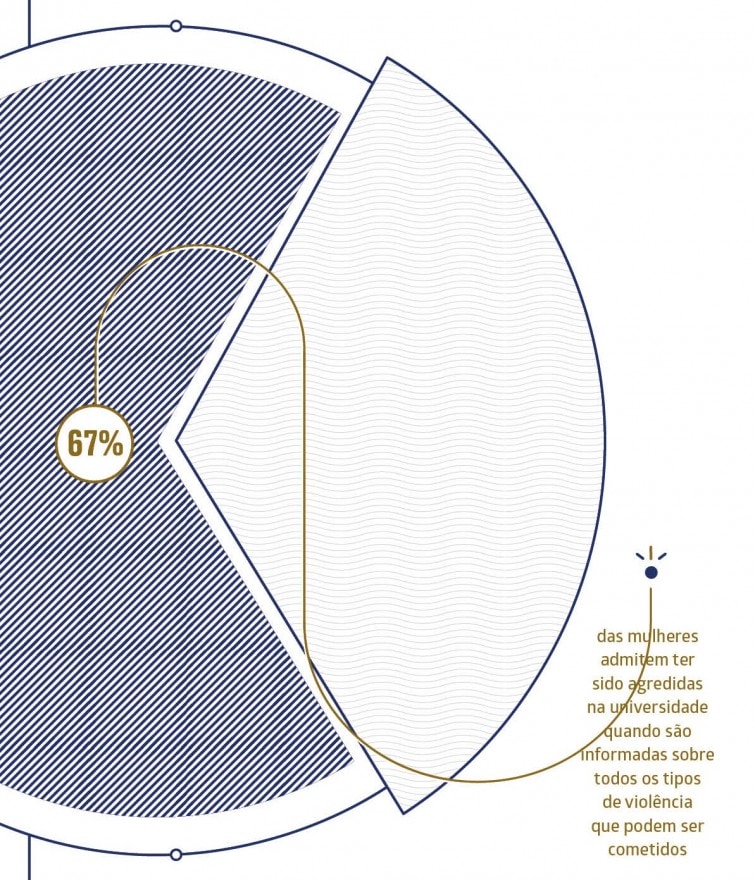

A pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, realizada em 2015 pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular, revela que, assim como Rosana, 25% das estudantes universitárias já foram xingadas ou agredidas por terem rejeitado uma investida nas dependências da universidade ou em festas acadêmicas, competições e trotes. Maltratar uma aluna ou colega que recusou uma investida constitui agressão moral, um dos seis tipos de violência que ocorrem com as universitárias brasileiras, segundo a pesquisa. Também são considerados violência o assédio sexual, que engloba comentários e cantadas ofensivas ou com apelo sexual indesejado; a coerção, que consiste na ingestão forçada ou sem conhecimento de bebidas ou drogas, bem como a partipação forçada em atividades; a violência física; a desqualificação intelectual; e a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro.

DADOS: INSTITUTO AVON E DATA POPULAR (FOTO: REVISTA GALILEU / FEU)

Dos 1823 universitários brasileiros (de ambos os sexos) entrevistados pela pesquisa do Instituto Avon, 46% conhecem casos de alunas que sofreram violência sexual em festas, competições, trotes e nas dependências da universidade – 28% das mulheres foram vítimas desse tipo de violência, das quais 11% sofreram tentativa de abuso quando estavam sob o efeito de álcool.

No caso da estudante de Veterinária Bianca Cestaro, não foi só uma tentativa. Era o começo das férias de julho de 2013 e uma festa organizada no campus da Faculdade de Medicina, Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP) estava prestes a acontecer. No semestre seguinte a estudante teria aula naquele campus, então decidiu ir ao evento com as amigas.

Bianca saiu da festa antes de seu grupo e foi para uma república. Ela deixou a porta do quarto aberta, para que as amigas pudessem entrar quando chegassem. Enquanto se preparava para dormir, um rapaz, também estudante, entrou no quarto e começou a conversar com ela. Bianca acabou adormecendo por conta do álcool que tinha ingerido naquela noite e, quando acordou, o rapaz a estava penetrando por trás.

Na manhã seguinte, ela compartilhou o ocorrido com uma amiga. Em seguida, elas entraram em contato com a segurança do campus, que sugeriu que Bianca conversasse com a assistente social e registrasse um boletim de ocorrência. “Antes mesmo de eu começar a falar, a assistente disse que já tinha conversado com o agressor, e que ele havia dito que ‘não foi bem assim que aconteceu’”, conta a jovem. A profissional continuou com o discurso de culpabilização. “Ela disse que frequentar essas festas era pedir para que algo assim acontecesse, e que tinham falado para ela que eu estava alcoolizada e me insinuando para outro menino.”

O tratamento da assistente social deixou a estudante muito nervosa. Ela acabou registrando um boletim de ocorrência na delegacia e fez um exame de corpo delito tardio, que foi inconclusivo. O caso da estudante de veterinária só veio à tona um ano e meio depois, quando Bianca foi chamada para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Trotes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

(FOTO: REVISTA GALILEU / FEU)

A CPI teve início no começo de 2015, após alunos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) denunciarem em audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo casos de abuso ocorridos na faculdade. Em um primeiro momento, os depoentes compartilharam com os deputados suas experiências em trotes pesados. As denúncias, no entanto, acabaram indo além: ali foram descobertos casos de homofobia, racismo e violência contra a mulher em diversidades universidades do estado de São Paulo. “Nunca imaginei que os relatos fossem chegar a estupros. Foi terrível. Não sabia de nada disso”, revela o ex-deputado Adriano Diogo, que presidiu a CPI. Foi só depois do depoimento que a universidade chamou Bianca para uma conversa e perguntou se ela gostaria que fosse aberta uma sindicância dentro da FMVZ para apurar o seu caso.

Mas a lentidão não é privilégio da FMVZ. Renata Mencacci, que denunciou comportamentos machistas e excludentes dentro da Faculdade de Medicina da USP na comissão, conta que quando os casos da faculdade foram parar nas manchetes, as sindicâncias internas foram reabertas. “O mecanismo da universidade é de abafamento. Quando os casos chegaram ao público, a instituição teve de reagir para preservar sua imagem”, afirma. O que não quer dizer que houve algum tipo de punição efetiva. No caso de Bianca, o processo de investigação ocorreu ao longo de um mês e meio, e concluiu-se que o suspeito era de fato culpado – mas nada foi feito e, segundo a estudante, ele se formará ainda neste ano.

DADOS: INSTITUTO AVON E DATA POPULAR (FOTO: REVISTA GALILEU / FEU)

Divulgar é proteger

A divulgação de casos de violência, principalmente por meio das redes sociais, tem sido um recurso bastante utilizado pelas vítimas.Relatar em posts no Facebook as situações de violência que viveu na Cidade Universitária garantiu, pelo menos por um tempo, a segurança de Luisa Cruz, estudante de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).

Em março de 2014, Luisa começou a receber bilhetes anônimos com elogios. Ao longo dos meses, os recados foram se transformando em ameaças. Até que, às 16h do dia 8 de agosto, ao voltar para seu carro no estacionamento da Cidade Universitária, a estudante foi atacada por trás. O agressor a segurou pelo pescoço, forçou sua entrada no veículo e disse: “Eu te avisei”. Quando ele tentou abrir o zíper da calça dela, Luisa conseguiu acionar a buzina do carro com o joelho. O agressor bateu com a cabeça da estudante na porta e fugiu.

Como não havia suspeito, não houve como abrir uma sindicância na universidade. A resposta da USP foi uma sugestão de que Luisa procurasse a polícia e mantivesse a instituição informada. A estudante compartilhou sua história no Facebook, e a divulgação fez com que os próprios estudantes da universidade prestassem mais atenção nela, garantindo que nada aconteceria.

Um ano e dois meses após a tentativa de estupro, em outubro de 2015, Luisa voltou a receber bilhetes. “Enquanto você estiver aqui, estarei”, dizia um deles. Desde então, ela foi aconselhada pela universidade a não frequentar o campus, porque não conseguiriam garantir sua segurança. “Estou cada dia numa casa, é infernal. Estou dependendo do rodízio que meus amigos fizeram para estarem comigo”, diz.

Em resposta à reportagem, a FFLCH afirmou que “a direção recebeu a documentação necessária para instauração de procedimento de apuração referente à denúncia relatada pela estudante do curso de Geografia desta Unidade, sra. Luisa Cruz de Mello, sobre ameaça, tentativa de estupro e violação de e-mail. Informações adicionais somente poderão ser fornecidas após a conclusão da sindicância apurativa que está em andamento”.

Ao longo desses últimos dois anos, Luisa registrou quatro boletins de ocorrência sobre o caso. Só depois de muita insistência – e da ampla divulgação de seu caso nas redes sociais – ela conseguiu marcar uma conversa com o delegado no fim de 2015. Ficou decidido que a polícia começaria uma investigação a partir da tentativa de estupro da estudante. Desde então, não houve nenhuma novidade sobre a apuração.

(FOTO: JULIA RODRIGUES / EDITORA GLOBO)

“Esquece, Rosana”, foi o que a hoje professora de Oxford mais ouviu de colegas e amigos próximos ao relatar que havia sido assediada pelo tal professor. Por muito tempo, ela sentiu vergonha do que aconteceu. “Era uma sensação horrível, achava que a culpa era a minha”, conta.

A socióloga Thais Moya sentiu o mesmo nas vezes que foi agarrada e beijada por seu orientador no programa de doutorado. Entre 2002 e 2014, ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. “Foi como se meu pai estivesse me agarrando”, conta. Thais se afastou do orientador, e ouviu frases como: “Você é uma franga sem doutorado, que precisa colocar o rabo entre as pernas, parar de enfrentar professor doutor e aprender a jogar o jogo da academia, caso queira continuar nela”.

O caso acabou chegando aos ouvidos da universidade, e uma reunião foi marcada. Durante o encontro, uma professora defendeu o orientador de Thais. “Ele é um homem galante”, diz ela. “Eu não tenho a menor dúvida de que isso que está escrito nesse documento não é verdade.” A reunião ocorreu no início de dezembro de 2014; a sindicância foi aberta em março de 2015 e concluída em dezembro. De acordo com assessoria da universidade, “o relatório final foi encaminhado para a Procuradoria Federal da UFSCar, que verificou o cumprimento correto dos trâmites jurídicos e formais. A partir da apreciação da PF, o processo foi encaminhado à Reitoria da Universidade”. Após o fechamento da versão impressa da reportagem, a universidade arquivou o processo, alegando que não havia provas o suficiente para a comprovação da denúncia. A socióloga pretende recorrer contra a decisão.

“A violência sempre existiu, mas agora estamos conseguindo enxergá-la um pouco melhor”, afirma a advogada Marina Ganzarolli. Com o uso das redes sociais e o fortalecimento dos coletivos feministas dentro das universidades, as vítimas encontram algum apoio, mas o ideal seria que elas fossem amparadas institucionalmente. “As alunas devem encontrar um espaço adequado para fazer essas denúncias e a universidade tem que estar preparada para recebê-las e dar respostas”, diz a promotora Silvia Chakian.

Enquanto isso não ocorre, as estudantes fazem o possível para proteger umas às outras. “Grande parte do que conquistamos até o momento foi graças à ação dos coletivos feministas. Elas exercem um papel heroico dentro das universidades”, completa Sílvia.

Aos 36 anos, Rosana também participa de grupos de debate e lê sobre o assunto. “Conhecer outras pessoas que passaram pelo mesmo fez com que eu percebesse que a culpa não era minha”, afirma. O jeito é começar rompendo o silêncio – para tudo aquilo que não há como esquecer.

*Caso você seja vítima de violência sexual, é necessário que vá até um hospital ou posto de saúde para tomar o anticoncepcional de emergência e um coquetel de antirretrovirais.

1) Busque a delegacia mais próxima e registre um Boletim de Ocorrência em até seis meses.

2) Procure a ouvidoria da universidade para abrir uma sindicância. Será aberto um processo administrativo para apurar o caso e uma sanção será definida com base no regimento da instituição.

3) A sindicância não deu em nada ou a universidade não seguiu com o processo administrativo? Dê início a uma ação cível indenizatória contra a universidade por omissão ou negligência.

4) Para dar continuidade ao processo penal, faça a representação em até seis meses. Inicie também uma ação cível indenizatória contra o agressor por danos morais e materiais. Essa ação terá o envolvimento de juiz, promotor e testemunhas.

Independentemente de qualquer escolha, converse com alguém. Um amigo, um familiar ou mesmo coletivos feministas das universidades, que têm experiência no acolhimento de vítimas de assédio. O importante é não se deixar silenciar.