“E lá tem negros, na capital do Rio Grande do Sul?”. A pergunta que norteia a análise do pesquisador Marcus Vinicius de Freitas Rosa sobre racismo em Porto Alegre tem razão de ser. Brasileiros aprendem na escola (e com a ajuda do senso comum) a estabelecer uma forte associação entre o Estado e a presença de imigrantes europeus. Essa imagem de região “embranquecida” e “europeizada” é reforçada, ainda hoje, em reportagens dedicadas a noticiar ao restante do País o “rigoroso inverno” e as ocasionais “nevascas” sulinas. Retratado dessa forma, o Rio Grande do Sul – europeu, frio e distante – se contrapõe à imagem de um Brasil tropical e mestiço.

por Giovana Fleck no Sul 21

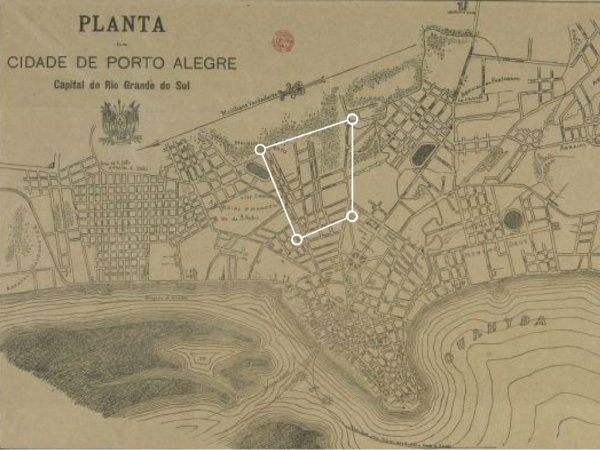

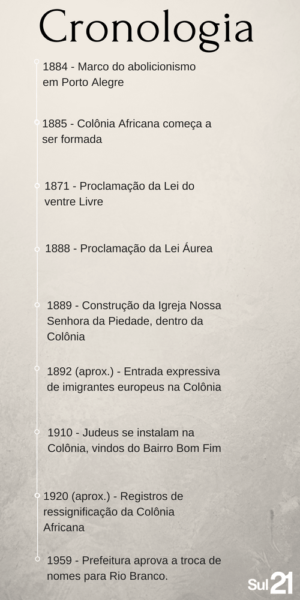

Dentro de Porto Alegre, o racismo está evidente em aspectos históricos da própria formação da cidade como conhecemos hoje. Um exemplo é a remoção da população negra para áreas mais afastadas do reduto central. O Bairro Colônia Africana surgiu no final do século XIX como uma junção de territórios ocupados por populações oriundas do antigo sistema escravista. Mas muitas pessoas só ouviram falar dessa região como Bairro Rio Branco. O nome não vem em vão: após uma gradual invasão de imigrantes, a prefeitura concedeu, em 1959, o “branqueamento” nominal definitivo. Por sinal, a cargo de curiosidade, se você digitar “Colônia Africana” no buscador do Google, todas as opções abaixo corrigem o termo para “Bairro Rio Branco”.

“A formação da Colônia se deu com a desagregação de uma sociedade que só via o negro como posse”, explica Marcus. Naquela época, o que não era o Centro era considerado periferia. Em um espaço rural e bucólico, libertos encontraram oportunidade de se fixar em uma comunidade que lhes pertencesse. Segundo o pesquisador, assim, começou a se desenvolver uma sociedade peculiar, livre dos padrões tradicionais.

Comunidade do não-pertencimento

Marcus descobriu a Colônia Africana em crônicas de revistas e jornais da época. “Tinha uma ótima, sobre um suposto fantasma”. Ele conta que, por volta de 1905, um homem era conhecido na Colônia por se fantasiar e assustar as pessoas da região. Após ganhar notoriedade, ele foi preso em sua residência. O que os oficiais não esperavam era encontrar um espaço de culto, com grande número de imagens e referências religiosas. “O sujeito era um pai de santo”, conta Marcus.

Nesse período, a perseguição a religiões de matriz africana era difundida. Um padre designado para uma das paróquias da região (provavelmente ligada à Igreja Nossa Sra. da Piedade) era conhecido por arruinar referências deixadas nas ruas a religiões que não o catolicismo. “Ele se enfurecia pelos negros irem nas missas e continuarem tendo outras crenças”. Marcus explica que, para eles, não existia ambiguidade. “Isso mostra a força da relação entre culturas; tanto faz se é espiritismo, umbanda ou catolicismo – o importante era poder transitar entre esses diálogos; coisa que a maioria não entende”.

O não-pertencimento ao modelo branco fez com que a Colônia fosse sede do bem estar social negro em Porto Alegre. Ao não serem bem vindos nas agremiações e clubes de baile e estigmatizados pelo poder público, os moradores da Colônia fundaram suas próprias sociedades que ajudavam na manutenção do cotidiano. Assim, se focavam na amplitude das necessidades da comunidade: eram responsáveis pela alfabetização de seus sócios, pela agenda cívica, pelas festividades religiosas e, inclusive, pelos funerais.

Na última década dos anos 1800, a substituição da mão de obra escrava pela europeia mostrava-se clara e brutal em Porto Alegre. A Colônia então virou refúgio também para imigrantes pobres e longe do campo, que compartilhavam com os negros a realidade da exploração. Mas, apesar dos fatores que aproximavam esses dois grupos, registros policiais da época, final do século XIX e início do XX, indicam uma grande disputa de moradia que acabaria por separar brancos e negros.

“Pude concluir que o fato de eles compartilharem a vala comum da pobreza não significou que iriam ter boas relações – o critério da cor era determinante”, afirma Marcus. O pesquisador conta ter se deparado com frequência com solicitações de expulsão de moradores – em grande maioria, referentes à expulsão de negros. “É o João, preto, morador da rua tal”, descreve Marcus, afirmando que a cor era sempre acompanhada de uma série de adjetivos depreciativos. “São os vadios, os vagabundos, os não-civilizados, os sujos, os baderneiros, os barulhentos…”. Surpreendentemente, quando um negro reportava um imigrante que não pagava o aluguel, por exemplo, não havia referência às características físicas do denunciado.

Visitas do Departamento de Inspeção Sanitária faziam parte do cotidiano. “Era literalmente receber a notificação e ser espancado por não desapropriar o terreno”. Isso levou muitos a migrarem, novamente, dentro da cidade. Às vezes, essa migração consistia em se mudar para o outro lado da rua, às vezes para o outro lado da cidade. “É um período em que todos os cortiços da cidade e todas as moradias pobres estão sendo perseguidos pelo poder público e pela polícia”, descreve o pesquisador.

Juntando essa limpeza à briga pela moradia você acaba com um processo que criminaliza ainda mais a camada mais exposta da sociedade: os negros. “Não parece que estamos falando de 100 anos atrás”, eu digo. “Nem um pouco”, afirma Marcus. “A luta, não só pela moradia, é uma constante”, ele continua. Expulsar a população pobre do centro da cidade, marginalizar culturas e manter o “preto e miserável” o mais longe possível são tendências que o pesquisador descreve como cotidianas.

Trazendo para os dias de hoje, ele exemplifica ao tratar do Carnaval de Porto Alegre. “Quando a gente fala que o Carnaval foi para o Porto Seco, na verdade estamos dizendo que a população que tem o Carnaval como intrínseco a sua existência foi para o Porto Seco”. Mas isso “não é tão fácil de perceber, ninguém ensina”.

Territórios Negros

Uma das raras iniciativas que se propunha a valorizar a história da população afro-brasileira de Porto Alegre, o projeto Territórios Negros acabou extinto recentemente. Professor de História e articulador do projeto, Manoel Ávila da Silva explica como funcionava o percurso de ônibus: “A gente começava nas regiões mais antigas do Centro e fazíamos uma transição com ênfase na construção dos territórios do ponto de vista da ação dos escravizados na passagem dos períodos de abolição e pós-abolição”. Então, acabava passando pela Redenção, pela Ilhota e ia até o Quilombo do Areal da Baronesa. A Colônia Africana ficava dentro desse contexto cronológico – respeitando uma logística em pontos de acesso de ônibus.

Segundo Manoel, a Colônia era um dos lugares mais difíceis de explicar – especialmente para os alunos da periferia. “Pela transformação que o lugar sofreu, pela invisibilização do que um dia foi a Colônia Africana, é difícil não só transitar, mas visualizar a história”. Através de fotografias e estratégias de diálogo, os monitores dos passeios contornavam a falta de referências físicas. “A paisagem está completamente transfigurada, então não conseguimos recuperar nada em termos de visão imediata”, explica.

Em sala de aula, Manoel afirma se deparar com barreiras semelhantes às encontradas nas ruas. “Me sinto contrariado ao falar sobre a Colônia Africana na escola – os livros didáticos excluem essa parte da história”. Assim o professor diz tentar preencher essas lacunas com atividades práticas sobre as questões étnico-raciais. Segundo ele, se fosse pelo método dos livros, a África seria apresentada como uma parte do planeta que aparece de vez em quando, sem um paralelo com outros conteúdos.

Na aula que o Sul21 acompanhou, as crianças aprendiam sobre a evolução. O próximo módulo consistirá em explicar a formação das cidades. “Deixar de sair para a Colônia e para outros pontos vai fazer muita falta”, afirma Manoel. “O Territórios fazia com que esses temas aparecessem no contexto escolar”. Segundo Manoel, para a maioria dos alunos e dos próprios professores, o contato com a história negra é algo distante.

Na opinião do professor, a história do Bairro Colônia Africana pode ser percebida como parte de algo muito maior, sobre a história do negro e sua relação com a cidade. “Reconhecer isso é uma forma de retomarmos a cidade dessa relação dura, fria e seca com o capital e recompô-la, transformá-la em uma paisagem humanizada”, conclui.