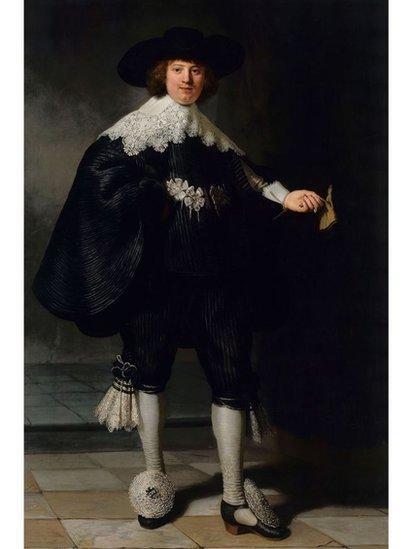

Os magníficos retratos de corpo inteiro de Oopjen Coppit e seu marido Marten Soolmans, de autoria de Rembrandt (1606-1669), são dois dos bens mais preciosos do Rijksmuseum em Amsterdã — o renomado museu nacional de arte e história da Holanda.

Vestidos com elegância requintada e pintados da forma que apenas os mais ricos poderiam pagar, o casal é a personificação da era de prosperidade econômica e florescimento artístico conhecida como “a Idade de Ouro Holandesa”.

Mas estes retratos também contam uma história mais complexa e perturbadora, uma vez que a riqueza dos Soolmans era proveniente do refino do açúcar produzido por uma mão de obra escrava em plantações de cana de açúcar no Brasil.

Por mais de 250 anos, a Holanda teve vastas colônias nas regiões que hoje são conhecidas como Indonésia, África do Sul, Curaçao, Nova Guiné — para citar algumas —, onde homens, mulheres e crianças escravizadas eram tratados de forma desumana.

Muitas vezes pensada como algo que foi perpetrado por uma minoria no exterior, a escravidão permeou todos os níveis da sociedade, tanto nas colônias quanto em território nacional, e deixou um legado que ainda está presente no país hoje.

É o que revela uma nova exposição no Rijksmuseum.

“Não era apenas a elite, mas também artesãos que ganhavam a vida como subcontratantes ou fornecedores, como ferreiros e carpinteiros trabalhando nos cais ou escrivães fazendo contratos. Se você olhar para toda a cadeia, então (a escravidão) está muito mais entremeada na sociedade holandesa do que costumávamos dizer”, afirma Eveline Sint Nicolaas, curadora de história do Rijksmuseum, à BBC Culture.

“Acho que é importante dizer aos nossos visitantes que não é apenas a história que aconteceu lá longe nas colônias, é na verdade a nossa história nacional e envolve todos nós.”

Os protestantes holandeses inicialmente relutaram em se envolver no tráfico de pessoas escravizadas, com um pastor se referindo a isso como uma “aberração papal” perpetrada por espanhóis e portugueses.

Mas as atitudes começaram a mudar à medida que os holandeses expandiam suas operações internacionalmente.

“Ficou claro que se queríamos competir e tomar o lugar dos portugueses, os holandeses teriam que participar do tráfico negreiro e isso provocou uma mudança na mensagem difundida pela Igreja”, diz Sint Nicolaas.

“Eles procuraram histórias na Bíblia para legitimar a escravidão e argumentaram que o Antigo Testamento dizia que a escravidão era aceitável por causa da história em que Noé amaldiçoa os descendentes de Cam como escravos”, explica.

Apesar de não haver nenhuma menção explícita na Bíblia de que Cam era negro.

“É um argumento tão complicado que sempre acho difícil entender que seja possível… mas apenas alguns clérigos questionaram, e aí começa a desumanização do ‘outro'”, diz Sint Nicolaas.

“Acho importante ressaltar que o racismo não é algo que sempre existiu”, acrescenta Valika Smeulders, chefe de história do Rijksmuseum.

“A discriminação é universal, mas legalizá-la como um sistema em que um determinado grupo de pessoas estava destinado a servir à outra metade do mundo, isso é algo que foi instalado pelo colonialismo, e que no fim do colonialismo foi reforçado por meio de ideias racistas ‘científicas’. O racismo respaldava o colonialismo, não o contrário.”

Lidar com essa história envolve enfrentar algumas verdades incômodas para uma nação que há muito tempo se vê como tolerante, e o próprio Rijksmuseum reconhece que demorou a contar essas narrativas.

“Achávamos que não havia objetos para contar essa história, e isso foi um grande obstáculo para começar”, explica Sint Nicolaas.

Uma história pessoal

A exposição levou anos de planejamento e envolveu a contratação de novos funcionários com experiências profissionais e pessoais relevantes.

Entre eles, está Smeulders, que nasceu em Curaçao e migrou da Holanda para o Suriname em 1976, quando havia acabado de se tornar independente.

“Meus ancestrais são europeus, africanos e asiáticos. Eles eram escravizadores, escravizados e trabalhadores migrantes. Essa intrincada história colonial foi abraçada no Caribe em um ritmo mais rápido do que está acontecendo na Europa, mas agora estamos seguindo o exemplo”, diz ela.

Para isso, o museu decidiu se concentrar nas histórias de pessoas envolvidas no sistema — aquelas que se beneficiaram dele, sofreram com ele e acabaram se rebelando contra ele.

Focar na história social da escravidão, em vez da econômica, foi particularmente importante quando se tratou de contar as histórias daqueles que haviam sido escravizados, “pessoas com nomes e histórias, em vez de ‘escravizados’ anônimos que você encontra mencionados como ‘carga’ no arquivos”, diz Sint Nicolaas.

Testemunhos diretos de pessoas escravizadas são raros, uma vez que a leitura e a escrita foram proibidas na maioria das colônias, então a equipe teve que reexaminar criticamente os objetos de sua coleção, interpretar cuidadosamente as fontes escritas contemporâneas e usar a história oral para contar suas histórias.

A aquisição de novos objetos como “troncos”, contenção para os pés usada para evitar fugas, e uma “kappa”, caldeira de ferro fundido usada nas plantações de cana de açúcar, ajudou a tornar mais tangíveis as experiências dos escravos.

A “kappa” está ligada à história de Wally, um homem escravizado que foi forçado a trabalhar em uma plantação de cana de açúcar no Suriname.

As tensões aumentaram quando um novo proprietário acabou com o precioso sábado de folga — que permitia à força de trabalho socializar e cultivar suas próprias lavouras — e insistiu que era necessário uma autorização para deixar a plantação.

Toda a força de trabalho acabou fugindo em massa para a floresta nos arredores. Quando foram capturados, 19 cúmplices foram perdoados, mas os líderes, incluindo Wally, foram condenados a uma tortura terrível e uma morte lenta.

O horror da história se torna, sem dúvida, ainda mais visceral por sua natureza pessoal e pela consciência de que Wally e seus companheiros foram tratados de forma tão bárbara com base em um argumento religioso espúrio criado tenuemente para justificar ganhos econômicos.

Como Marten Soolmans comprou seu açúcar bruto de um intermediário, será que ele sabia da brutalidade do sistema que o produziu?

Até que ponto as pessoas na República Holandesa estavam cientes dos abusos no exterior é algo que Smeulders diz que precisa ser mais estudado.

“Para começar, as pessoas sabiam das coisas por meio da família. Aqueles das classes mais altas que iam para as colônias podiam ver a escravidão com seus próprios olhos, e as tripulações dos navios podiam ver a escravidão de perto, então as pessoas não estavam alheias ao que estava acontecendo”, diz ela.

Mesmo que ele e Oopjen não soubessem da realidade brutal da escravidão, certamente estariam cientes da população que escapou dela, pois teriam visto a caminho do estúdio de Rembrandt, localizado na área com a maior concentração populacional negra em Amsterdã no século 17.

O fato de haver uma população negra provavelmente surpreende muitos.

Oficialmente, a escravidão era ilegal e não existia na República Holandesa, mas isso não impedia que as pessoas comprassem escravizados nas colônias e trouxessem de volta com elas.

Um criado de pele escura era sinal de pertencer a um grupo seleto com influência global.

É provável que um desses homens tenha sido Paulus Maurus, cuja história se desenrola por meio de uma coleira de latão que remonta à casa em que ele trabalhava.

Originalmente catalogada como uma coleira de cachorro quando entrou no acervo em 1881, a descrição nunca foi examinada criticamente, apesar de coleiras semelhantes serem vistas no pescoço de criados de origem africana em pinturas, e o museu agora se pergunta se ela poderia ter sido usada por Paulus.

Como teria sido a vida de um negro livre na sociedade holandesa?

“Muito mais complicada do que poderíamos pensar”, diz Smeulders.

“Eles foram aceitos por um lado, tinham famílias e filhos… ao mesmo tempo, se você fosse uma minoria e visse representações estereotipadas ao seu redor, devia ter sido muito desconfortável.”

O próprio Paulus se casou e teve filhos, e seus descendentes podem muito bem estar morando em Amsterdã hoje, embora seja improvável que saibam disso.

“Depois de algumas gerações, mal era visível que as pessoas tinham DNA africano”, diz Smeulders.

Homens negros geralmente se casavam com mulheres brancas, outro fato que pode causar surpresa, mas não havia restrições ao casamento inter-racial na época, e só podemos presumir que o preconceito era menos prevalente entre as classes menos abastadas.

Smeulders se pergunta qual seria o resultado se fossem coletadas amostras de DNA de uma grande parcela de holandeses.

“O que mais tenho curiosidade é sobre o que isso faz com a sociedade quando as pessoas percebem que estão pessoalmente relacionadas aos dois lados da história”, diz ela.

A vista do navio

As atitudes da sociedade poderiam muito bem mudar se diferentes áreas da história holandesa também fossem estudadas com mais detalhes.

Relatos históricos sobre o fim da escravidão frequentemente atribuem papéis de destaque aos abolicionistas europeus, mas os membros da resistência dentro do sistema recebem muito menos atenção.

Isso é particularmente relevante na história holandesa, dada a relutância do país em seguir seus vizinhos europeus na abolição da escravidão.

Embora a Grã-Bretanha tenha abolido a escravidão em 1833 e a França em 1848 (ela foi proibida pela primeira vez em 1794, mas Napoleão Bonaparte revogou o decreto em 1802), a Holdanda só seguiu o mesmo exemplo em 1863.

A exposição destaca a história de Tula, um defensor da liberdade em Curaçao, inspirado nas ideias da Revolução Francesa.

Quando a República Holandesa ficou sob domínio francês em 1795, tornando-se a República Batava, ele argumentou que o domínio francês se aplicava às colônias holandesas e que aqueles anteriormente escravizados estavam legalmente livres.

No entanto, sua história é praticamente desconhecida na Holanda, já que o período bataviano é pouco estudado na história holandesa.

“Para nós, o período bataviano é um período de domínio francês… ele não se tornou parte de quem somos em nosso imaginário, e o papel que os afro-caribenhos desempenharam naquela era revolucionária também nunca se tornou parte de nossa narrativa, então pessoas como Tula desapareceram completamente”, diz Smeulders.

Essa mentalidade histórica estreita é o que o historiador colonial Alex van Stipriaan chama de “visão do navio”, história que dominou a academia até os anos 1980.

“Era a história de quem ficava em um navio, olhando para baixo, literalmente, para os países colonizados e os povos colonizados, sem nenhuma palavra do povo que foi colonizado”, diz.

Embora o mundo acadêmico tenha se distanciado desse ponto de vista, ele ainda está muito presente na consciência coletiva, já que os poucos historiadores que ainda defendem essas opiniões são amados pela mídia.

“Eles são citados o tempo todo”, diz Van Stipriaan com indiferença.

Ele vê isso como parte do nacionalismo populista que é evidente em toda a Europa, “a ideia de que ‘eles’ estão tentando tirar ‘nossa’ história e ‘nossa’ tolerância”, afirma.

Os museus também tiveram um impacto indevido no que Van Stipriian chama de “nossa herança mental”.

“Todas essas coleções são representativas de uma visão da história muito eurocêntrica e tendenciosa, uma história de ‘superioridade’ branca e ‘inferioridade’ negra.”

Para entender a influência insidiosa dessas narrativas, basta olhar para as celebrações anuais do Dia de São Nicolau, em que homens e mulheres brancos aparecem com o rosto pintado de preto como Zwarte Piet (Pedro negro, ajudante de São Nicolau).

De acordo com Van Stipriian, durante décadas os holandeses se convenceram de que “não podemos ser racistas porque somos tolerantes (…) é apenas uma piada, é nossa tradição”, observa.

Mas as atitudes estão começando a mudar.

Começou um debate nacional sobre Zwarte Piet em 2011, depois que dois jovens artistas/ativistas afro-holandeses, Quinsy Gario e Jerry Afriye, usaram camisetas com os dizeres “Zwarte Piet é racismo” durante o desfile em Dordrecht, e no ano passado uma pesquisa mostrou que 50% das pessoas eram a favor de mudar o personagem para algo totalmente diferente.

“Mudar a visão de metade da população em 10 anos (…) nas condições holandesas, é rápido”, diz Van Stipriaan.

Para que as atitudes realmente mudem, Van Stipriaan acredita que a história da escravidão e do colonialismo precisa fazer parte da história nacional.

Ele atualmente faz parte da equipe que trabalha no projeto de um Museu Nacional Holandês da Escravidão Transatlântica, que ele acredita que vai ser “um marco na Holanda”, embora é improvável que seja inaugurado antes de 2030.

No entanto, ele faz questão de frisar que “há muito movimento, as coisas estão mudando, talvez não muito rápido, mas estão mudando”.

Ele vê a nomeação de Smeulders — de quem foi orientador no doutorado — como chefe de história no Rijksmuseum como parte dessa mudança.

Sua formação faz dela, sem dúvida, sintonizada de forma única com os desafios.

“Abraçando o que foi e abrindo o diálogo sobre isso é a única maneira de seguir em frente. Não há como desfazer o passado, mas nós estamos no comando do aqui e agora: cabe a nós fazer melhor, reconhecendo que isso é a história nacional e, portanto, algo que diz respeito a todos nós”, afirma.

“Os museus em geral têm uma tarefa muito importante — apresentar o conhecimento de uma forma que toque as pessoas, tornando-o tão pessoal que as pessoas se coloquem no lugar de quem viveu naquela época”, diz ela.

“O que eu sinceramente espero que possamos fazer com esta exposição e nosso trabalho é mostrar que qualquer história tem todos esses lados diferentes. Nós, como um museu, precisamos apresentar uma história mais complexa que reúna todas essas vozes.”

“Slavery” está em exibição no Rijksmuseum até 29 de agosto de 2021.