Dissimular uma aparente simetria na sociedade, ignorando desvantagens estruturais e desigualdades que, de tão profundas, saltam aos olhos é um arranjo bastante comum para a permanência do status quo em uma sociedade supremacista branca. Embora uma parte da branquitude repudie veementemente o racismo – leia-se injúria racial e atos de ofensa – a própria ideia de superioridade racial, o “gene” defeituoso no organismo do ser social branco, é pouquíssimo confrontada.

Nossas dores não geram necessariamente empatia na branquitude, afinal nunca fomos suficientemente humanos na construção do seu olhar sobre os nossos corpos e nossa existência. No entanto, uma análise desta relação prescinde uma compreensão do próprio conceito de branquitude e de como o sistema de dominação racial sustenta a auto-imagem das pessoas brancas, sobretudo, das classes privilegiadas.

Para fins didáticos, faremos uma analogia da sociedade brasileira com a forma de um iceberg, considerando que o mito da democracia racial seria a zona aparente desse grande iceberg e, nas camadas mais profundas, revelar-se-iam todas as práticas não nomeadas e invisibilidades como o racismo e, mais abaixo, a identidade branca.

Como é possível criar um elo de empatia humana com o sujeito branco privilegiado que não é capaz de desconstruir a própria branquitude, pelo contrário, se beneficia dela? Maria Aparecida Silva Bento nos traz o conceito de Pacto Narcisístico da Branquitude e revela que

O medo da perda de privilégios e o da responsabilização pelas desigualdades raciais constituem o substrato psicológico que gera a projeção do branco sobre o negro, carregada de negatividade. O negro é inventado como um ‘outro’ inferior, em contraposição ao branco que se tem e é tido como superior; e esse ‘outro’ é visto como ameaçador.

Baseado neste entendimento da construção da subjetividade branca e o seu lugar hierárquico, podemos nos perguntar: Qual é a relação que esse sujeito tende a estabelecer com a nossa dor?

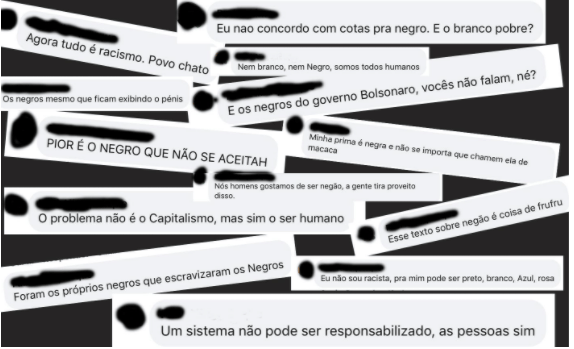

É bastante comum observamos no discurso da branquitude a distanciação diante da “dor do negro”. A dor de mulheres e homens negros é sempre a dor do “outro”. Quando não ignorada, essa “dor do outro” traz à tona sentimentos que reiteram simbolicamente uma relação verticalizada entre sujeitos hegemônicos e subalternos. Quando expomos nossa dor, algumas formas de reação são típicas: 1) reagir com dό ou pena, colocando-se como ser superior, que nega ver nessa dor um “nόs”, apenas o outro coitadinho, recusando entrar em contato com essa dor para não se ver parte dela, como o núcleo que estrutura a própria personalidade; 2) acusar de vitimismo, com um grande receituário de autoajuda como “você tem que amar a si mesmo”, “tem que deixar isso pra lá, passado é passado” e, na pior das hipóteses, competir com as nossas dores, para de novo, voltar o foco para si mesmo.

Conversando com uma amiga branca de classe média alta sobre como o meu pai saiu do nordeste em um pau de arara e como é ser a primeira geração da família alfabetizada, ela respondeu: “Quando o meu irmão comprou uma moto e veio dizer para minha mãe, ela não quis aceitar”. Sem entender a relação, parei de falar de mim. Outro amigo, um italiano, diante do relato da minha exclusão em uma escola pública, replicou: “Eu também tenho um grande trauma, por exemplo, eu fui excluído na minha sala por ser o único menino que não fazia natação, pois morando na área rural, não havia ônibus para me levar e meus pais trabalhavam o dia inteiro”. É para essa branquitude que estamos falando de escravidão, do processo de desumanização, de seres vendidos, mantidos por séculos na exclusão social, dos traumas gerados pelo racismo e opressão de classe. Que negro ou negra, ao falar de sua dor a um branco, já não ouviu: “E quando me chamam de branquela?” Estão comparando, por exemplo, o trauma de passar fome com o trauma de não ter ganhado uma Barbie na infância. É surreal!

Práticas e discursos da branquitude estão reafirmando o caráter de individualização do racismo, reduzindo um problema estrutural e coletivo a uma falha moral de alguns de seus pares e projetando nas vítimas sentimentos de pena e de piedade. Em muitos dos textos dos quais compartilhamos, aproximando a produção acadêmica preta da nossa experiência pessoal, notamos nas reações de pessoas brancas como é comum se aterem mais ao sofrimento do que à reflexão crítica que o texto traz. Em Olhares Negros: Raça em representação, bell hooks conta da sua experiência durante suas aulas no curso sobre mulheres negras escritoras aponta “a dimensão do fascínio de muitos de seus estudantes brancos com o tópico do auto-ódio negro, tão intensa que silenciou um debate construtivo sobre amar a negritude¹.”

A dor preta, para a branquitude, é um modo de cultivação do próprio ego e pasmem, existe até mesmo um gozo inconsciente em assistir filmes, ler histόrias e relatos sobre o sofrimento negro. Não há relação nesse ritual narcísico, apenas o outro usado para falar de si e para si.

A dor do homem e da mulher negra é uma commoditie para o narcisismo branco. Se ancorando numa pretensa solidariedade, a branquitude reivindica, muitas vezes, o protagonismo da interação, como no comentário sobre o texto “Se é negro é negão, mas se é branco, é brancão? Sobre a brutalização do homem negro”, em que uma mulher comentou: “Mas mãe branca, com filho negro também sofre”. Não temos dúvidas do sofrimento dessa mulher e não queremos colocá-lo em cheque, mas o foco recai novamente na dor da branca, quando na verdade, ela poderia falar da dor do seu filho negro.

Nas últimas semanas uma cena da novela Páginas da Vida, da Rede Globo, ganhou particular repercussão nas redes sociais. Uma das poucas personagens negras, interpretada pela atriz Elisa Lucinda, ganha um ligeiro “momento de protagonismo” (se é que podemos chamar assim) ao vivenciar uma experiência de racismo na trama. Durante um jantar na casa de uma família branca, a filha do casal de amigos recusa um pedaço de comida oferecido pela personagem de Lucinda. Logo em seguida, a criança é violentamente repreendida pelo pai. A partir de então, a personagem de Elisa Lucinda volta a ocupar o segundo plano, não tendo qualquer influência determinante na narrativa. Apenas a sua dor é instrumentaliza como elemento-escada para os atores brancos. Não é questionada a origem do comportamento racista na criança, pois a novela o apresenta como um desvio de caráter aleatório, como algo que se manifesta em virtude do acaso. Não valorizam a subjetividade da mulher negra, muito menos o amor à sua negritude. Ela é apresentada como a coitada, vítima da maldade daqueles que a desprezam por sua inferioridade, sua não integralidade como ideal de ser-humano.

Esse imaginário, modelo para as relações sociais, tem pautado nossas interações com a branquitude. Quando recusamos o lugar do “coitadinho”, recusamos ter nossa dor banalizada e instrumentalizada, logo, somos constantemente chamados e chamadas de agressivos e agressivas, mal-agradecidos (as), aqueles e aquelas que não sabem interpretar, pois afinal “tudo não passou de um mal-entendido.

Acreditamos que expor nossa dor a quem nos desumaniza e é incapaz de acessá-la pode, inclusive, nos recolocar na engrenagem do racismo, ativando velhos mecanismos de humilhação e de esvaziamento. Sendo assim, é de vital importância para a nossa capacidade de seguir resistindo, estarmos atentos e atentas à escolha de lugares, de momentos e de pessoas e, como diz a escritora Sobonfu Some no livro “O Espírito da Intimidade”, ter uma comunidade não somente para desaguar nossos dons, mas também a nossa dor. Por fim, trazemos aqui uma metáfora bíblica bastante pertinente: “não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas perolas aos porcos; caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão”.

¹hooks, bell. Olhares Negros: raça e representação. São Paulo. Ed Elefante. 2019. Pag. 38

Fabiane Albuquerque é doutora em sociologia pela Unicamp

Pedro Lima é publicitário