A arquiteta e escritora Stephanie Ribeiro estreia como colunista de Marie Claire com uma comovente reflexão sobre a participação da professora Diva Guimarães na Flip deste ano e suas próprias experiências com o racismo

Por STEPHANIE RIBEIRO, da Marie Claire

Diva Guimarães se emociona durante entrevista na Flip (Foto: Walter Craveiro)

A Flip (Festa Literária de Paraty) deste ano homenageou Lima Barreto e contou com inúmeros destaques do meio literário e com a maior presença de negros e mulheres desde sua fundação. Foi nesta Flip – provavelmente não poderia ser em outra – que tivemos a possibilidade de escutar Diva Guimarães, uma senhora negra, baixinha, professora que, no painel A Pele que Habito, nos lembrou muito bem que os sujeitos que habitam corpos negros foram e continuam sendo a força deste País, em meio a uma vida marcada pelas violências do Estado, das instituições, dos estranhos, dos amigos, dos vizinhos, dos parceiros, dos familiares. Estamos sujeitos a tudo e a todos quando temos a pele negra. E antes que alguém diga que não vê diferença entre seres humanos por sua cor, você pode até não ver, mas as estatísticas que mostram que a cada 23 minutos um jovem negro morre neste País mostram que muitos veem e nos matam por isso.

Diva Guimarães também é uma das que vive na pele esses tratamentos distintos, e rasgou a boa convivência ao expor sua história de mulher negra diante de uma plateia de maioria branca, que por anos ocupou aquelas cadeiras sem se questionar por que não havia negros na Flip, e por que ainda não há negros em grande quantidade sentados ali no mesmo lugar que eles. A vivência de Diva expõe a dificuldade que negros enfrentam quando buscam coisas básicas como ter acesso a educação. Vocês sabem como é ser uma criança negra numa escola brasileira? Na pública ou na privada, crianças negras aprendem já desde muito cedo como o racismo funciona, seja pelos comentários racistas dos coleguinhas, pela indiferença dos professores, ou até mesmo pela total exclusão em eventos e festinhas da escola. Você já viu noivinhas de festas juninas negras? Já viu a principal criança da peça de teatro ser negra? Quando você imagina uma criança gentil e fofa ao fechar os olhos ela é negra? Provavelmente o não vai ser a resposta da maioria para essas questões.

Até quando somos crianças não estamos a salvo da violência racista, em se tratando de meninas negras, aos 3 anos, já não são vistas como inocentes – e isso significa que estão sujeitas a mais violência e abuso que qualquer outra criança. Para Diva Guimarães, isso começou aos 5 anos, quando ela foi obrigada a trabalhar numa escola para continuar ali estudando. Mulheres como Diva precisaram contar com a força sobrehumana de seus familiares, na maioria das vezes suas mães, para, ao final, serem classificadas como “mulheres fortes”, que por meio de suas conquistas e méritos venceram. Aos 6 anos, dona Diva foi obrigada a amadurecer, pois as histórias que as freiras lhe contavam na escola diziam que negros eram sujos e preguiçosos e que brancos, esses sim, eram pessoas inteligentes e sagazes. Amadureceu na dor de ser preterida pela sociedade racista. Precisamos mesmo, nós negros, continuarmos tendo essa narrativa para, ao fim, sermos aplaudidos pelos mesmos que não brigam para que essa história mude?

Diva Guimarães e a escritora Conceição Evaristo durante encontro na Flip (Foto: Ana Branco/Agência O Globo)

Não posso dizer que passei pelo mesmo que Diva Guimarães. Não tive que trabalhar na escola nem lidar com essas narrativas racistas tão escancaradas vindas de professores. Pela luta de mulheres mais velhas como essa senhora, avançamos no entendimento de que o racismo é um mal social. Mas, muito cedo, também aos 6 anos, idade com que entrei na creche, lidei com aquele racismo cordial que alguns chamam de velado. Percebia que eu sobrava no momento da escolha do par para a festa junina, pois meus coleguinhas e suas mães não me achavam bonita para estar com eles em fotos, assim como só comigo a professora usava beliscões para ensinar “bons modos”. Já no ensino fundamental, aos 9 anos, fui acusada de roubar o lanche de uma menina: o pai dela tentou tirar satisfações comigo, me agredir verbalmente, e a diretora o impediu. Depois de uma investigação, descobriu-se que eu não havia roubado o lanche, mas, sim, um amiguinho da menina numa brincadeira entre os dois. Se eu tenho raiva de todas essas crianças e adultos? Não, não tenho raiva deles, nem de outras pessoas que foram racistas comigo, no entanto, se eu quisesse ter, seria um direito meu. Superar não é sobre esquecer. Eu não preciso nem quero superar se, a todo momento, as notícias me lembram que, caso venha a ter um filho, ele passará por coisas parecidas, mesmo sem nem conseguir nomear isso como racismo.

Lorena de apenas 12 anos, recebeu essa série de mensagens num grupo de WhatApp como denunciou sua mãe, Camila dos Santos Reis:

“SUA PRETA, TESTA DE BATE BIFE DO CARA******!”

“EU SOU RACISTA MESMO, QUANDO EU QUERO SER RACISTA EU SOU RACISTA, ENTENDEU?”

“TODA VEZ QUE EU ENCONTRAR ELA NA MINHA FRENTE EU VOU ZUAR ATÉ ELA CHORAR”

“VOCÊ VAI FICAR NESTE GRUPO ATÉ VOCÊ CHORAR”

“CABELO DE MOVEDIÇA, CABELO DE MIOJO, CABELO DE MACARRÃO”

A mãe de Lorena só soube do que a filha passava quando a escola quis transferir a menina de sala, pois os colegas “não se adaptaram a ela”. Isso nada mais é do que culpar a vítima pelo que ela passa e achar que o problema é dela. Foi só nesse momento que Camila descobriu que a filha estava sofrendo racismo, e, mais do que isso, que a diretora da escola, ao saber do caso, tinha obrigado Lorena a pedir desculpas aos coleguinhas que a estavam perseguindo porque a menina contou sobre as ofensas que eles cometeram. Quatro dias depois, Lorena recebeu as mensagens que reproduzi acima.

Eu fui para a escolinha no começo dos anos anos 2000; já Lorena passou por isso em 2015; e dona Diva viveu o racismo na escola muito, muito antes de nós duas termos nascido. Certamente, várias outras pessoas negras que estão lendo isso se identificarão. Minha mãe foi inúmeras vezes nas escolas onde estudei pedir para que não me chamassem de macaca, de cabelo de vassoura, de suja, de escurinha e tantos outros apelidos que nem na universidade eu parei de ter. O racismo começa para nós negros muitas vezes em nossos lares, depois segue na escola e, sem dúvida, quanto mais vamos tomando conhecimento, percebemos que nossa vida toda será marcada por ele. Ele se manifesta estruturalmente, definindo quais lugares ocupamos e quais chances teremos. Não à toa, os negros são a maioria pobre e as margens neste País. Mesmo quando conseguimos ter acesso aos espaços com que nossa existência não é naturalizada, como as universidades, sofremos duras retaliações que tentam nos indicar que aquele não é nosso lugar.

A escola, a educação e até mesmo o meio literário são “não lugares”, que não nos são concedidos, mesmo sendo nossos, e precisam ser por nós ocupados. Se eu acho isso bonito e romântico? Nem um pouco. Não aguento mais as histórias negras de dureza que me são vendidas como superação por uma mídia que colabora para esse sistema. Quando se nasce negro é preciso lutar e brigar pelo mínimo, e você sabe que mesmo lutando pode ser que não tenha nem o reconhecimento, por simplesmente ser negro. Então, sim, caso ano passado não tivessem sido feitas duras críticas à ausência de negros na Flip, acredito que nem sequer nesta edição teríamos tantos negros entre os convidados e não poderíamos escutar falas como de Diva Guimarães. Estamos a todo momento tendo que lembrar nossa existência num País onde, segundo o IBGE, somos maioria da população – evidentemente, em nosso caso, quantidade não significa ser visto como sujeitos, então, nossa vida inteira é marcada por informar onde estamos, porque estamos e como não gostaríamos de estar apenas e somente no esquecimento, silenciamento e na marginalização. Com Lima Barreto foi assim, e só 95 anos após sua morte, ele deu nome e foi homenageado numa festa literária consagrada e agora é reconhecido como visionário e importante literato. Será que isso seria possível se sua biografia tivesse sido escrita por mãos negras?

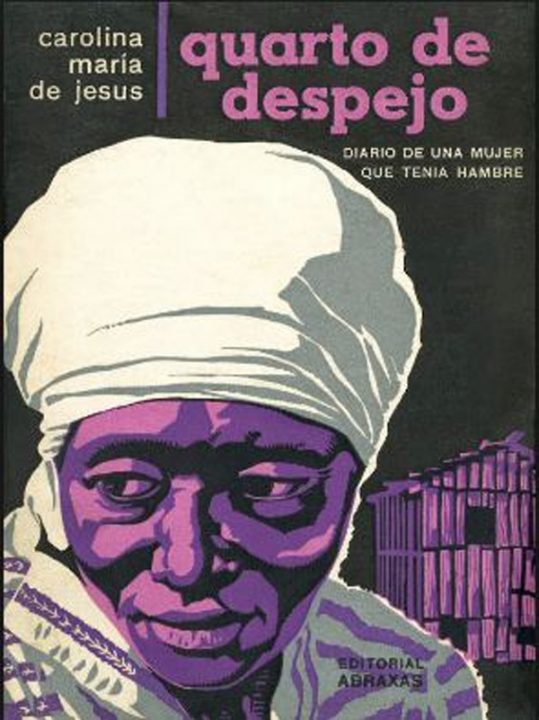

“Quarto de Despejo”: o clássico de Carolina Maria de Jesus (Foto: Reprodução)

É difícil acreditar que sim quando se nota que ter vivências, percursos, histórias e ser de um meio social diferente daqueles que, como Diva Guimarães ilustra em sua fala, são vistos como mais inteligentes por terem a pele branca, suas chances são menores ou inexistentes. Você se cobra, se acha incompetente, inútil e julga que não merece nem viver. Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, favelada, mãe solteira, pobre, solitária, com ensino incompleto, que escrevia em papéis que encontrava no lixo, fez livros, poesias e canções.

Mesmo assim, o professor de literatura Ivan Cavalcanti Proença disse que a principal obra de Carolina, Quarto de Despejo, não pode ser considerada literatura e que já ouviu de muitos intelectuais paulistas: “Se essa mulher escreve, qualquer um pode escrever”. Foi na escrita que encontrei um conforto para todos os meus desejos, ansiedades e medos. E vejo que a escrita se torna um meio comum para muitos de nós negros, em especial nós mulheres, que nos sentimos na obrigação de ser forte. De aguentar tudo sozinhas. De não dizer o que machuca, fere e incomoda. Que muitas vezes não temos a chance de pegar um microfone e escancarar como é uma vergonha o racismo a que estamos sujeitas nesse País. Pois nem uma, nem duas, mas várias vezes quando tivemos coragem de falar fomos acusadas de nos vitimizar. O que é se vitimizar quando você é de fato vítima de uma estrutura racista e sexista?

Escrever me ajudou a colocar para fora tudo o que me magoava e que há anos eu acumulei aqui dentro de mim, achando que superaria sozinha, que o tempo me curaria, que o silêncio me faria esquecer. Nos dizem que o silêncio cura, pois nos querem silenciadas. Se expor é reviver os traumas, reencontrar as dores e desafiar os obstáculos da vida uma segunda vez, é fazer uma profunda revisão das próprias atitudes e mais importante que tudo isso, se perdoar por ser o que somos. A paz advém do perdão dado a si mesmo, do entendimento que fizemos o que podíamos e que o tempo não volta. Escrever me libertou das amarras do sexismo e racismo, pois me possibilitou expor o que não é um problema meu, só meu: é nosso! O racismo e o sexismo é um problema dessa sociedade, então ela que lide com o que eu e tantas mulheres negras dizem e acham.

Acredito que, quando as histórias tristes habitam peles negras, é preciso que a gente escreva dos nossos punhos as nossas verdades, nossos anseios e nossas lutas. Se isso mostra que qualquer um pode escrever, então não existe dúvidas de que nós somos as mulheres do futuro, as mulheres do fim do mundo, as mulheres capazes de mudar as estruturas. Pois nós não amenizamos nem sequer pedimos menos do que merecemos. As nossas histórias não são bonitas e românticas, elas são a prova que não admitimos nossa dignidade e sobrevivência continuarem sendo negociadas nesse País. E essa tristeza que queremos tirar de nossas peles, nossas cores, nossas histórias…