Um dos questionamentos mais frequentes feitos ao cinema brasileiro por intelectuais e artistas negros é o de que nossos filmes não apresentam personagens reais individualizados, mas apenas arquétipos e/ou caricaturas: “o escravo”, “o sambista”, “a mulata boazuda”. A acusação é pertinente, embora o cinema brasileiro moderno prefira em geral personagens desse tipo, esquemáticos ou simbólicos, negros ou não.

O antropólogo Artur Ramos já observara, em O folclore negro no Brasil – 1935, como alguns orixás, os deuses africanos das forças da natureza, “passaram ao folclore brasileiro e mantém estreito contato com a imaginação popular, contato mágico e algo familiar, pois sobrevivem como símbolos de complexos individuais”. Eles surgem tanto na religião africana ancestral (candomblé), como na religião sincrética brasileira, a umbanda, que absorveu outras influências (índios, kardecistas, satanistas). (Vide a esse respeito o excelente documentário de Eduardo Coutinho, Santo forte – 1999, onde cidadãos perfeitamente “normais” conversam com entidades sobrenaturais). Esses símbolos são muito bem detalhados por Pierre Fatumbi Verger no livro Orixás – 1981, cuja classificação das qualidades e defeitos pessoais das divindades afro-brasileiras revela mais de uma dezena de personalidades humanas, diversas e complexas.

Esses arquétipos (no sentido jungiano de “símbolos que exprimem sentimentos de apelo universal”) acabam, de um modo ou de outro, influenciando a Arte e os artistas. Sempre me pareceu uma lástima que os psiquiatras, psicanalistas e psicólogos do Brasil não tenham se aprofundado mais nesse assunto, que escapa ao sentido desse livro, embora dele seja correlato. Um brazilianista americano interessado em cinema, Robert Stam, no seu livro Tropical multiculturalism – 1997 mostrou uma igual insensibilidade à essa questão, chegando mesmo a considerar minha posição, externada há mais de 30 anos em artigos de jornal e duas edição deste livro (1988 e 2002), como “clumsy” (canhestra), certamente por lhe faltar (a ele) vivência e conhecimento do assunto.

Uma outra família de tipos provêm da imaginação do branco, forjada seja pelo medo, solidariedade, amor ou ódio. Pertence portanto a um extrato mais recente do que os de origem africana. Muitos são oriundos do tempo da escravidão, outros estão ainda hoje em formação no inconsciente coletivo do brasileiro. São comuns a outras sociedades surgidas na plantation de cana, café ou algodão, como o sul dos Estados Unidos e Cuba. Nem todos são pejorativos, como veremos.

Foi inspirado nas fotos da montagem por Roger Blim da peça Os negros de Jean Genet (por sua vez originada do documentário Les maîtres fous, de Jean Rouch), e baseado na obra de Verger e na minha própria observação pessoal, que estabeleci a seguinte subdivisão de arquétipos e caricaturas do negro no cinema brasileiro. Na ficção brasileira, no cinema ou fora dela, todos os personagens negros pertencem a uma das classificações abaixo, ou são uma mistura de várias delas.

Pretos Velhos

São típicos dessa mescla de substratos culturais diversos. Descendem dos griots e dos akpalô da África Ocidental, cuja “profissão” é manter a tradição oral das tribos, através de contos, lendas e genealogias. Essa função transferiu-se para o Brasil com os escravos, como atestam os escritores Gilberto Freyre e José Lins do Rego, que conheceram nos engenhos de Pernambuco velhas mucamas contadoras de histórias, que se locomoviam de fazenda a fazenda, deliciando a garotada. Nosso folclore também assinala o ciclo das Histórias de Pai João e Mãe Maria, do tempo da escravidão, narrando com uma ironia resignada o relacionamento entre patrões e escravos. Algo parecido existe nos Estados Unidos com as Histórias do Tio Remus, transformadas por Walt Disney em 1946 no filme Song of the south/Canção do sul.

Os Pretos Velhos de ambos os sexos são entidades frequentes no culto da umbanda, mas também o candomblé assinala muitas das suas características (sabedoria, indulgência, dignidade ) na velha deusa marinha Nanã (Nananborocô), e, igualmente no Oxalá velho (Oxalufã).

Outra contribuição considerável para a sedimentação desse arquétipo são os personagens da literatura. O principal é a Tia Nastácia da popularíssima coleção infantil de Monteiro Lobato O sítio do Pica-Pau Amarelo, iniciada em 1921, adaptada mais de uma vez como seriado de TV, e também como filme cinematográfico. Tem qualidades e defeitos: se por um lado é simpática e bondosa, por outro continua basicamente ignorante e supersticiosa. O seriado da TV Globo chegou a ser proibido em Angola por causa dessa velha cozinheira, vista exageradamente pelos socialistas africanos como um exemplo de submissão passiva ao poder branco.

Apesar de suas origens ilustres, os Pretos Velhos aparecem na nossa ficção como essencialmente conformistas, numa espécie de contraponto ao negro militante. Não surgem com muita freqüência no cinema brasileiro, onde jamais ultrapassaram o nível de coadjuvantes.

Mãe Preta

Arquétipo típicamente oriundo da sociedade escravocrata brasileira, onde era comum o filho do sinhô branco ser amamentado por uma escrava negra. Foi muito celebrada em poemas sentimentais, sendo costumeiramente apresentada como sofredora e conformada, o que a aproxima dos Pretos Velhos.

A peça teatral Mãe (1860) de José de Alencar, aborda um desses seres abnegados, que prefere o suicídio a atrapalhar o bom matrimônio de seu filho de criação. São do mesmo tipo os sofrimentos atrozes da Mamãe Dolores de O direito de nascer – radionovela cubana de Felix Caignet escrita nos anos 40, e filmada no México em 1951 e 1966. No Brasil foi um sucesso estrondoso, reprisada no rádio em cadeia nacional, adaptada três vezes para televisão e uma para o cinema.

O subtexto é evidente: para serem bem aceitos pela sociedade dominante, esses filhos brancos devem renunciar a suas Mães-Pretas, que os prendem a um passado que deve ser esquecido. Quando não fazem isso, são elas mesmas que abdicam ao seu direito, para não prejudicá-los. Pois, afinal, reconhecem seu lugar, no último degrau da sociedade. Personagem com altíssima dose de melodramaticidade, a Mãe-Preta não é muito comum no cinema brasileiro moderno.É mais freqüente nas novelas de TV.

Mártir

Outro fruto da escravidão. A tirania e o sadismo de alguns fazendeiros e feitores reflete-se na horripilante coleção dos instrumentos de tortura que ajudaram a sedimentar a sociedade brasileira. Entre outros, destacam-se o tronco (onde o escravo era amarrado para ser chicoteado), a máscara de metal (presa com cadeado para impedi-lo de falar e comer), a cangalha (que imobilizava os braços do rebelde ou fujão), etc.

O Mártir sempre surge na ficção brasileira que trata do período. Mesmo que na vida real o uso da tortura não fosse assim tão generalizado, existindo nas últimas décadas do Segundo Reinado uma legislação rigorosa que punia o patrão contumaz. Mas foram os excessos que ficaram no imaginário popular, e algumas das suas vítimas foram mitificadas pela população, incorporando-se à mitologia local, como o Negrinho do Pastoreio, no Rio Grande do Sul, ou a Escrava Anastácia, no Rio de Janeiro.

O negrinho do pastoreio foi filmado em 1973 por Antonio Augusto da Silva Fagundes, com resultado insatisfatório. Mas a lenda está toda lá : por perder o gado do patrão, o negrinho é amarrado num formigueiro e devorado vivo, até que a presença da própria Nossa Senhora revela que era inocente. Tarde demais, porém.

Xica da Silva (1976)

O tema do video Anastácia, escrava e santa – 1987 de Joatan Vilella Berbel é mais perturbador, porque bem mais recente. Por motivos que nem a sociologia pode explicar, a reprodução de uma conhecida gravura do holandês Rugendas, datada do século 18 – retratanto um escravo com a boca coberta por uma das terríveis máscaras de metal utilizadas para tortura – sofreu, a partir de 1980, uma surpreendente metamorfose no inconsciente coletivo do Rio de Janeiro. A fé popular simplesmente a transformou na representação de uma fictícia escrava milagreira, princesa africana (de olhos azuis), castigada até a morte por insubmissão. Apesar da oposição da Igreja Católica, o culto cresceu sem controle e hoje Anastácia é cultuada em todo país. Nesse caso, assistimos ao nascimento de um mito que atende a necessidade de seus prosélitos, mesmo sem nenhum vínculo com a realidade.

Negro de alma branca

Representa o negro que recebeu uma boa educação e através dela foi (ou quer ser) integrado na sociedade dominante.

Sob esse ponto de vista, Henrique Dias (morto em 1662)-militar que se destacou na guerra de libertação contra a invasão holandesa no século 17 e foi agraciado pelo rei de Portugal- é o seu exemplo histórico mais ilustre. Outro personagem histórico que pode ser enquadrado na mesma categoria é Francisca da Silva, ex-escrava, amante de alto funcionário da coroa portuguesa na região aurífera de Minas Gerais, no século 18, e que igualmente lutou por integrar-se na sociedade. Foi imortalizada no imaginário popular por escolas de samba do Salgueiro, canções pop, e principalmente, pelo longametragem Xica da Silva – 1976, de Carlos Diegues, um grande sucesso de bilheteria.

Bem mais dramática foi a trajetória do engenheiro André Rebouças (1838-1898). Gastou sua grande fortuna na Abolição, mas, monarquista, acompanhou a família imperial no exílio, quando da Proclamação da República. Depois de tentar infrutíferamente construir uma estrada de ferro na África do Sul, suicidou-se, deprimido, na ilha da Madeira, sem jamais retornar ao Brasil.

Para muitos, entretanto, o típico Negro de Alma Branca seria Machado de Assis (1839-1908), considerado o maior escritor brasileiro. Mulato criado entre mulatos e negros, usufruiu de merecida ascenção social na sociedade branca, mas sua obra extensa e refinada obra de ficção raramente aborda personagens e problemas do mundo afro-brasileiro onde se formou.

Outras vezes, o Negro de Alma Branca surge como um intelectual desenraizado, distante da sua origem humilde, e igualmente repelido (ou ironizado) pelos brancos. O protagonista do romance O mulato – 1881, de Aloisio Azevedo é típico. Embora intelectualmente superior a seus rivais brancos, Raimundo é repelido pela sociedade da província do Maranhão. Fora da ficção, dois poetas do século 19 também comprovam essa terrível possibilidade: Tobias Barreto e Cruz e Souza. (A vida infeliz desse último é tema de O poeta do desterro – 1999, filme de Silvio Back). Ambos, apesar das suas mais que evidentes qualidades, são freqüentemente referidos pejorativamente como “mulatos pernósticos”. Num filme importante e pouco conhecido, Também somos irmãos – 1949, de José Carlos Burle, o advogado protagonista apresenta exemplarmente todas essas características. Exatamente como o intelectual Benjamin de Cléo e Daniel – 1970, livro e filme de Roberto Freire, que se suicida desesperado, e o jornalista Jorge, de Compasso de espera – 1973, de Antunes Filho, que não pertence a nenhum desses dois mundos, vivendo no limbo e na incerteza.

Os filmes protagonizados por Pelé, o grande jogador de futebol, possuem traços semelhantes. Menino exemplar que se torna um grande atleta no biográfico O rei Pelé; negro liberto que dissuade os escravos de aderir à luta armada pela sua libertação em A marcha; policial bem intencionado que protege meninos de rua de uma terrível quadrilha em Os trombadinhas – seus personagens didáticamente “positivos” estão sempre muito distantes da realidade cotidiana da absoluta maioria dos negros brasileiros.

Essa estranha ambigüidade faz com que o Negro de Alma Branca seja visto pelo negro militante como“traidor“, por ter escolhido o caminho da libertação individual. E seja igualmente rejeitado e ironizado pela sociedade branca, pois afinal não é um deles. Tem um grande potencial dramático, ainda pouco aproveitado na ficção brasileira.

Nobre selvagem

Precede a própria colonização do Brasil.

Origina-se da lenda dos Reis Magos, um dos quais (Baltazar) passou no século 11 a ser representado como negro na iconografia católica, após a Europa travar conhecimento do reino africano cristão (copta) da Etiópia. No século 16, o dramaturgo espanhol Lope de Vega abordou o tema no drama El santo negro, cuja temática é a vida de um nobre etíope no exílio. É portanto outro arquétipo com ilustre passado. Na literatura nacional, destaca-se como exemplar no gênero o Macambira de O rei negro – 1914, romance de Coelho Neto, cuja índole nobre é superior à do patrão e dos outros escravos.

O Nobre Selvagem possui muitas das qualidades atribuídas por Pierre Verger ao Oxalá jovem (Oxaguiã): dignidade, respeitabilidade, força de vontade. Não é conformista como Pai João, nem ambíguo como o Negro de Alma Branca. É um tipo muito reverenciado e bastante manipulado politicamente por intelectuais, brancos ou negros. O cinema brasileiro possui vários personagens com essas características.

Tomemos, por exemplo, os dois filmes de Carlos Diegues sobre a epopéia dos quilombos . Em Ganga Zumba – 1964, o herói, filho de um rei, durante a fuga do cativeiro para a liberdade, logo se desinteressa da antiga companheira ao conhecer Dandara, uma princesa negra, ou seja, uma “igual”. Em Quilombo – 1985, Zumbi é escolhido líder pelo próprio Criador, que lhe envia do céu uma lança de fogo. No primeiro caso, encontramos a união das classes dominantes, mesmo dentro de uma sociedade escravizada. No segundo, o líder é um ser sobre-humano. Superior não apenas aos outros negros, mas ao resto da humanidade.

Quilombo (1984)

Totalmente inversa é a atitude do protagonista de Chico rei – 1985, de Walter Lima Junior, inspirado em uma lenda do século 18. Aqui, o soberano, aprisionado com sua tribo, compra a própria liberdade com seu trabalho nas minas de ouro, e depois a de todos os seus súditos, um a um, numa rara lição de solidariedade.

Negro revoltado

O Negro Revoltado é a variante belicosa do Nobre Selvagem.

Não surpreende que uma das primeiras obras literárias sobre ele – o romance Bugh-Jargal – 1883, de Victor Hugo – seja inspirada em figuras reais da história do Haití (Toussaint Louverture, Dessalines), o primeiro país negro a conquistar sua independência (1804), e o segundo do continente americano. Essa também foi a fonte de inspiração das peças teatrais Imperador Jones – 1921, de Eugene O’Neil; e La tragédie du roi Christophe – 1963, de Aimée Césaire.

No Brasil, o principal Negro Revoltado da sua história foi Zumbi, último dirigente do Quilombo dos Palmares, cujos domínios resistiram quase um século aos colonialistas portugueses, no século 17. Até hoje sua saga semi-lendária é ensinada nas escolas, e, nas últimas décadas substituiu o integrado Henrique Dias no imaginário dos estudantes, como um autêntico herói nacional/popular. É tema de canções, peças de teatro, seriados de TV e, evidentemente, de filmes.

Temos muitos exemplos do Negro Revoltado nos tradicionais filmes de época. A maioria diz respeito à fuga de plantações, geralmente após o assassinato do capataz malvado que martirizava um inocente. É o que acontece em Sinhá moça – 1953 e A marcha – 1972. Mas, como na Bíblia, a entrada na Terra Prometida não é para todos. Em Ganga Zumba, os variolosos e os “impuros” são executados na entrada de Palmares. Apenas no já citado Quilombo um cineasta se arriscou a descrever a vida num desses locais insubmissos. Nos 50 anos descritos no filme, vemos, como pano de fundo, uma sociedade mercantil, pressionada por um adversário mais poderoso, tornar-se militarizada até o suicídio.

O quilombo em todos esses filmes é uma utopia política, e o Negro Revoltado, por conseguinte, um utópico destinado ao fracasso.

O equivalente contemporâneo do quilombola é o militante politizado. O exemplo mais explícito surge na peça teatral Sortilégio – 1957, de Abdias Nascimento (Teatro Experimental do Negro). Emanuel, advogado, por ciúmes mata a esposa branca e foge, perseguido pela polícia. Durante a fuga, vai se despojando do seu verniz civilizado, e adquirindo consciência de sua negritude. “Sou um negro liberto da bondade!” – exclama no clímax da peça.

Nos cinema brasileiro não existe nada tão explícito e tão contundente. Não há obra importante sobre a campanha da Abolição,que durou 60 anos, onde destacaram-se grandes oradores negros, como Luiz Gama e José do Patrocínio. Tudo surge num diapasão bem mais modesto. O Chico Diabo de A grande feira – 1961 é um marginal revoltado, que tenta incendiar um depósito de gasolina da Shell, mas é preso pela multidão, e entregue à polícia. Já o Firmino de Barravento – 1962, de Glauber Rocha, é mais conseqüente. Volta da cidade grande, e deliberadamente entra em choque com os outros negros, pescadores subdesenvolvidos. No final, ele é pessoalmente derrotado, mas políticamente vitorioso, pois quebra as superstições que auxiliavam a exploração econômica. Em Compasso de esperaencontramos, entre os coadjuvantes, um militante mais sofisticado, cosmopolita, influenciado por Marcus Garvey, e Kwame Nkrumah. Dos primórdios do Cinema Novo até os dias de hoje, há uma evolução muito nítida doNegro Revoltado.

Negão

Desde cedo têm sido atribuídos aos negros apetites sexuais pervertidos ou insaciáveis. Já no clássico árabe/persa As mil e uma noites , o califa surpreende a rainha numa orgia com escravos negros, razão pela qual manda executar toda nova esposa, após a noite de núpcias. Promessa que só será quebrada quando a jovem Sherazade o distrair contando histórias maravilhosas durante as mil e uma noites do título. Na língua portuguesa, desde o século 16 Os Lusíadas (canto 5, 47), de Luiz de Camões, já nos adverte do mesmo perigo.

A esse arquétipo denominamos Negão, que possui as características outorgadas no candomblé a Exú (sensualidade e violência), por sua vez sincretizado ao Diabo pelos padres católicos. É o estrupador sanguinário, terror dos pais de família, o vingador social. Apaixonado, pode ser terno. Repelido, transforma-se em fera. É um símbolo sexual ao inverso, e algumas vezes adquire características bissexuais, ou mesmo homossexuais – como o orixá Logun-Edé, que é seis meses homem, e seis meses mulher.

No romance Bom crioulo – 1895 de Adolfo Caminha, o marinheiro Amaro cai de amores por um grumete branco, e, quando é abandonado, vinga-se, o assassinando a facadas. O protagonista de A rainha diaba – 1975, interessante filme de Antonio Carlos Fontoura, concentra em si todas as maldições da sociedade burguesa: é, ao mesmo tempo, traficante de drogas, assassino, homossexual, e negro. Abandonado por todos, morre sufocado no próprio sangue. Já o de Madame Satã – 2003, é também tudo isso, mas briga para ser aceito pela sociedade, e passa metade de sua vida na prisão. O clássico porno-gay Island fever, com direção de Kristen Bjorn, apresenta exemplos típicos do Negão enquanto símbolo sexual, com pênis de dimensões enormes e apetites equivalentes. Esse tipo de produção apresenta uma quantidade significativa de filmes protagonizados por negros e mulatos.

Na peça Anjo negro – 1946, de Nelson Rodrigues, o terrível Ismael a todos amedronta com seu sensualismo e compleição física avantajada. Casado com uma branca que o odeia, e que mata todos os filhos mestiços ao nascer, ele aprisiona a filha branca (bastarda) e fura seus olhos, para que pense que todos são negros, e ele o único branco do universo.

O Negão pode ainda ser o desejo ardente das adolescentes depravadas das classes dominantes. Como em Bonitinha, mas ordinária, outra peça de Nelson Rodrigues, adaptada duas vezes para o cinema (1963 e 1980) – onde a protagonista quer ser (e é) currada por um bando deles. Ou no romance Terror e êxtase – 1978, de José Carlos de Oliveira, onde a bela gatinha da classe média alta cai de amores pelo seu sequestrador, um negro pobre e desdentado. A versão cinematográfica (1980 ), dirigida por Antonio Calmon, artesanalmente muito competente, suavizou o impacto racial da trama. Em A menina e o estuprador – 1983, de Conrado Sanchez, produção popular da Boca do Lixo, apresenta o personagem negro como o possível culpado, manipulando o preconceito dos espectadores, até finalmente revelá-lo inocente. O cartaz desse filme, onde um negro nu tem nos braços uma linda adolescente loura (igualmente nua), é um exemplo raro de apelo racial na propaganda brasileira.

Malandro

Embora representado com maior freqüência como mulato do que negro, o Malandro é um dos tipos melhor documentados dessa pesquisa.

Codificado na umbanda como endiabrado Zé Pelintra, que usa a típica indumentária do gigolô tropical ( terno branco, chapéu de palhinha ), esse personagem reúne também características de quatro orixás do candomblé: a ambivalência e o abuso de confiança de Exú; a instabilidade e o erotismo de Xangô; a violência e a sinceridade de Ogum; a mutabilidade e a esperteza de Oxossi. Essa simbiose entre o Malandro e Zé Pelintra (Seu Zé) é mostrada com muita clareza pela cineasta Rose La Cretta no documentário Mestre Leopoldina/A fina flor da malandragem, de 2006.

Na literatura, sua genealogia é tão antiga quanto ilustre: o Pedro Malasartes do folclore lusitano, e o ladrão liberto de O clérigo da Beira, de Gil Vicente (século 15). No Brasil, já aparecem bem definidos como mestiços o Chico Juca de Memórias de um sargento de milícias (1853) de Manuel Antonio de Almeida, o Firmino de O cortiço (1890) de Aluisio Azevedo, e o Ricardo Coração-dos-Outros de Triste fim de Policarpo Quaresma (1916) de Lima Barreto.

Na música popular, o Malandro é um tipo imortalizado desde os anos 30 do século passado pelo cantor Moreira da Silva, e também pelos sambas de Wilson Batista, Geraldo Pereira, Zé Kéti, Bezerra da Silva, Almir Guineto, Beto-Sem-Braço e Zeca Pagodinho.Também desde cedo virou personagem do teatro de revista (Forrobodó – 1912 ,de Luiz Peixoto e Chiquinha Gonzaga).

No final dos anos 50, três importantes peças dramáticas foram escritas sobre ele: Pedro Mico de Antonio Callado, Gimba de Gianfrancesco Guarnieri e Boca de Ouro de Nelson Rodrigues. Todas foram adaptadas para o cinema (a última duas vezes), guardando as qualidades e defeitos dos originais. Nas duas primeiras, o personagem, mesmo simpático, é muito idealizado e artificial, e os autores parecem mais preocupados em provar uma tese sócio-política do que realmente desenvolver uma dramaturgia fluente. A terceira, ao contrário das outras, não se passa numa favela. É, no entretanto, muito superior enquanto dramaturgia, e o filme de 1962, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, está entre os melhores da década. Quando da encenação dessas peças, os personagens foram interpretados por um ator branco, escurecido pela maquiagem. Nas adaptações cinematográficas, apenas em Pedro Mico foi usado um ator negro (Pelé). Nas outras, mulatos claros ou mesmo brancos.

O cinema não foi menos generoso com o Malandro que as outras artes. Em 1908, o pioneiro Antonio Leal realizou Os capadócios da Cidade Nova, que, segundo a propaganda, incluía “seresteiros, capoeiras e malandros”. Em 1917, A quadrilha do Esqueleto anunciava “usos e costumes da malandragem” e atores.não profissionais. É de supor que houvesse negros e mulatos nesses filmes, que, infelizmente, não chegaram aos nossos dias. Foram filmadas duas adaptações de O cortiço, bastante fiéis ao romance (um painel naturalista das classes sociais do século 19).

O Malandro ingênuo, tão bem interpretado por Grande Otelo em filmes como Amei um bicheiro – 1952 e Três vagabundos – 1953, com o passar dos anos foi sendo substituído por outros mais próximos da marginalidade. Os adolescentes de Bahia de todos os santos-1960 vivem de biscates, contrabando, exploração de mulheres, pequenos roubos, sem perspectivas. O Chico Diabo de A grande feira assalta joalherias, faz contrabando e comanda uma quadrilha de falsos pedintes. O herói de Vida nova por acaso (segundo episódio de Um é pouco, dois é bom – 1970, de Odilon Lopez) vive de bater carteiras em Porto Alegre. A barra é ainda mais pesada para os personagens de Parceiros da aventura – 1980 de José Medeiros: tráfico de drogas e sequestro com extorsão- ambos mal sucedidos. Em Pixote – 1980, Cristal é traficante e corruptor de menores, mas tem melhor sorte: carro esporte, boas roupas e impunidade. Quase o mesmo podemos dizer do Bira de Rio Babilônia – 1982, que, embora favelado, tem poder real e seu barraco é decorado com posters do super-herói americano de quadrinhos Homem-Aranha. Ainda mais pungentes e assustadores são os participantes do curta documentário Joilson marcou – 1986, curta de Hilda Machado, que se acham espertíssimos, mas não passam de meros farrapos humanos na selva da cidade. Todos contribuíram para o amplo painel social de Cidade de Deus – 2002, de Fernando Meirelles, onde, armados até os dentes, os Malandros (agora Bandidos) lutam entre si, além da polícia.

Cidade de Deus (2002)

Atrás das grades, os criminosos penetram numa sociedade paralela, cheia de regras implacáveis de comportamento, e códigos de honra inesperados. Tanto Carandiru – 2003 de Hector Babenco quanto Quase dois irmãos – 2004 de Lúcia Murat têm personagens negros de destaque vivendo nesse submundo. Nesse segundo filme, o convívio com os presos políticos no tempo da ditadura militar permite uma estranha cumplicidade entre o militante (branco) e o marginal (negro), que cria o Comando Vermelho, que futuramente dominará o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

O lado repressor é o pano de fundo de Tropa de elite – 2007 de José Padilha, ambientado na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Muito se falou sobre a ideologia do filme e do cineasta, se apoia ou não a violência, mas nada disso tem tanta importância nesse trabalho quanto a trajetória do negro Matias. Jovem policial idealista e liberal, estuda numa universidade e namora uma estudante (branca) de classe média. Sua transformação gradual em máquina mortífera sem escrúpulos é o tema central do roteiro, não resta dúvida, embora nem todos tenham percebido isso, distraídos pelo impacto da mise-em-scène.

Favelado

A mais antiga descrição de uma favela e seus habitantes é a crônica de João do Rio A cidade do morro de Santo Antonio, publicada em 1908 no jornal Gazeta de Notícias. Ali já estão dispostas as principais qualidades e defeitos do tipo: honesto e trabalhador, sambista nas horas vagas, humilde e amedrontado frente à violências e autoridades, etc. Um século depois, o Favelado ainda conserva as mesmas características.

Durante muito tempo ele foi errôneamente confundido, pela opinião pública e meios de comunicação, com um marginal do tipo Negão ou Malandro. Alguns intelectuais volta e meia se utilizam dele para exprimir sua revolta social. No entanto, por ser muito idealizadas, essas tentativas freqüentemente soam falsas, como já vimos em Gimba e Pedro Mico. Embora nem todo Favelado seja negro, foi através dele que foram apresentados os primeiros negros “reais” no cinema nacional e os mais verossímeis retratos do proletariado e do lumpen-proletariado.

Favela dos meus amores (1935) de Humberto Mauro, alcançou grande sucesso popular. Um dos personagens principais é um compositor (branco) que morre tuberculoso nas vésperas do carnaval. Enquanto isso, seu companheiro mulato canta e toca violão. Uma canção afirma que a “favela é um sonho suspenso/onde a felicidade mora” (sic). O filme foi considerado “um marco importantíssimo” (Introdução ao cinema brasileiro, Alex Vianny, 1959), pelo pioneirismo de filmar os exteriores em locações na mais antiga favela do Rio (Morro da Providência, atrás da Central do Brasil). O próprio diretor numa entrevista em 1976, declarou: “Peguei a vida como ela é. Já no começo, quando a gente vai subindo aquela escadaria (…) eu mostro uma porção de cenas paradas (…) são costumes da vida na favela.” A sequência do enterro do sambista chegou a ser ameaçada pela censura, por mostrar muito pobre e muito preto, mas terminou liberada. Possivelmente um misto de neorealismo precoce (as cenas semidocumentais) e ingenuidade social, Favela dos meus amores parece ter reunido duas tendências estética e políticamente antagônicas. Infelizmente é outro filme desaparecido.

A visão paternalista e ingênua alcançou seu apogeu com Orfeu Negro – 1959, filme francês de Marcel Camus, que ganhou um Oscar de filme estrangeiro e a Palma de Ouro de Cannes, batendo recordes de bilheteria em todos os países onde foi exibido. Levemente inspirado na peça teatral Orfeu da Conceição – 1956 de Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim , seus personagens vivem na favela da Mangueira num mundo irreal de alegria. Tem problemas passionais, mas passam longe do problema social, sublimado pela mais absoluta felicidade. Na sua onda outras produções estrangeiras foram feitas no Rio, como Favela – 1960, com a voluptuosa argentina Isabel Sarli, e Samba – 1965, com a espanhola Sarita Montiel cantando Xica da Silva.

Orfeu Negro (1959)

No lado oposto, seguindo a linha realista, temos ótimos exemplos da vida numa favela nos dois primeiros filmes de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40º (1956) e Rio Zona Norte (1957). Aluguel de barraco, viagem de trem suburbano, samba, sub-emprego e violência são algumas das peripécias vividas pelos negros desses filmes. O primeiro mostra o cotidiano de um grupo de crianças tentando ganhar a vida com dificuldade vendendo amendoim, e o drama particular de cada uma. Chegou a ser proibido, mas acabou liberado depois de intensa campanha da imprensa. O segundo aborda um compositor popular (negro) que morre ao cair de um trem, ao mesmo tempo em que uma composição sua vira sucesso num programa de rádio. Assalto ao trem pagador – 1962 de Roberto Farias, outro excelente filme, já nos revela Favelados na mais completa marginalidade e revolta – assaltantes, assassinos, alcoolatras e delatores. Com uma premissa equivocada, mas ambientação perfeita, Escola de samba alegria de viver – 1962 (episódio de Carlos Diegues para Cinco vezes favela) mostra sambistas confrontados por militantes sindicalistas, num conflito ideológico inverossímil.

Os filmes dos anos 1990 revelam uma favela muito mais complexa. Superpopulada, seus becos estreitos lembram cada vez mais as casbahs da África do Norte, e os guetos de ciganos e judeus da Europa Oriental antes da Segunda Guerra. Neles se desenrola uma terrível luta pelo poder entre o tráfico de drogas e o poder do estado, entre as igrejas pentecostais e os cultos afro-brasileiros, entre a cultura tradicional (samba) e a cultura proletária globalizada (hip-hop). É um caldeirão cultural injusto e monstruoso, cujo preço são as freqüentes chacinas, a justiça pelas próprias mãos e outros meios extremos e anti-democráticos. Num ambiente caótico como esse, restam poucas alternativas. Em Cidade de Deus – 2002 de Fernando Meirelles e Uma onda no ar – 2002 de Helvécio Ratton há personagens que escapam da bandidagem através do trabalho (jornalismo e radialismo), fato incomum na ficção, mas não na vida real. Mas o amor entre o negro Orfeu e a mestiça Eurídice não tem nenhuma condição de florescer (Orfeu – 1999 de Carlos Diegues ). Nem o dos jovens namorados de facções opostas de Maré, nossa história de amor – 2007 de Lúcia Murat, nosso Romeu e Julieta na favela. E a realidade é ainda muito pior que a ficção, como demonstram os videodocumentáriosNotícias de uma guerra particular – 1999, de João Moreira Salles e Kátia Lund, ou Falcão – Meninos do tráfico – 2004 de MV Bill e Celso Athayde.

Crioulo doido

Na Commedia dell’Arte, o Arlequim é um personagem endiabrado, que faz trapalhadas e confusões. Uma espécie de perverso polimorfo, princípio freudiano da sensualidade infantil sem direção. É parente do bobo da corte, que podia dizer impunemente aos reis e imperadores, de um modo gozado, as verdades interditas aos outros súditos. No picadeiro dos circos, transformou-se no palhaço colorido ou Excêntrico, de nariz vermelho e sapatos descomunais (em oposição ao palhaço branco ou Clown, aristocrático de chapéu de cone, originário do Pierrô). Nos vaudevilles, essas funções histriônicas foram transferidas para os criados. Para que no Brasil esse arquétipo fosse desempenhado por negros, foi apenas um pulo.

No candomblé e na umbanda já existia a tradição dos Erês, espíritos infantis e brincalhões festejados no dia de São Cosme e Damião (27 de setembro). O folclore brasileiro registra ainda o Saci Pererê, negrinho de uma perna só, que fuma cachimbo e é mestre em esconder objetos e outras estrepolias. Foi tema do filme O saci – 1953, inspirado em livro de Monteiro Lobato, e surge também em O Pica-Pau Amarelo – 1974 e Brasa adormecida – 1986, sem falar na história em quadrinhos Pererê, de Ziraldo.

Nas artes brasileiras, os arquétipos aglutinadores dessas influências européias e africanas são o Crioulo Doido, e seu equivalente feminino, a Nega Maluca (outrora uma fantasia muito freqüente no carnaval). A expressão Crioulo Doido data de 1966, quando o humorista Sérgio Porto fez um samba-paródia satirizando o regulamento do concurso das Escolas de Samba (que então exigia temas “patrióticos”) na figura de um negro compositor que embaralha toda a História do Brasil, na tentativa de se enquadrar nessa exigência. A canção (Samba do crioulo doido) foi um grande sucesso popular, mas o arquétipo já vinha de muito antes. Os moleques Tobias (do romance A moreninha – 1844 de Joaquim Manuel de Macedo) e Pedro (da peça teatral O demônio familiar – 1857 de José de Alencar) são dois exemplos de como sua presença é antiga na nossa sociedade.

O cinema brasileiro é pródigo nesse tipo, que reúne comicidade, simpatia, ingenuidade e infantilidade. Raramente, no entanto, é o personagem central. Em geral acompanha um branco, como uma espécie de contraponto. Daí as duplas do comediante Grande Otelo (negro) com Oscarito e depois Ankito (brancos); e a presença de Mussum (negro) no quarteto Os Trapalhões, ídolos da criançada…

Note-se que o Crioulo Doido, mesmo quando adulto, tem quase sempre características infantilizadas, sendo portanto inofensivo, o contrário do perigoso Negão. Grande Otelo, o maior cômico brasileiro, só ganhou um par feminino, a comediante Vera Regina, depois de mais de 30 filmes. Embora nos cassinos do Rio tivesse formado duplas famosas com Mara Abranches, Déo Maia e até Josephine Baker.

Uma variante bem menos inocente do “moleque endiabrado” é o menor abandonado, o pivete de rua, o futuro marginal. Já existia em filmes desde Moleque Tião – 1943; delineia-se melhor nos vendedores de amendoim de Rio 40º; mais dramáticamente, com o infeliz Norival de Rio Zona Norte, assassinado por seus companheiros de assalto; no pungente trio protagonista de Pixote; e culmina nas crianças assassinas de Cidade de Deus. O pivete é outro personagem não exclusivamente negro, e oscila entre o Malandro e o Crioulo Doido.

Mulata boazuda

Companheira do Malandro e sua equivalente do sexo feminino, a Mulata Boazuda arquetípica reúne ao mesmo tempo características dos orixás Oxum (beleza, vaidade, sensualidade), Yemanjá (altivez, impetuosidade) e Yansã (ciúmes, promiscuidade, irritabilidade). Em suas formas mais agressivas pode adquirir as atitudes vulgares e debochadas da Pomba Gira, entidade da umbanda, paramentada como um misto de cigana e prostituta.

Já no século 18 o poeta baiano Gregório de Matos saudava as proezas eróticas da Mulata, e já nos referimos anteriormente à Xica da Silva, negra ao que dizem nem muito bela, mas que conquistou um alto dignatário da coroa portuguesa em Vila Rica (atual Ouro Preto). Manuel Antonio de Almeida imortalizou a mulata Vidinha em Memórias de um sargento de milícias, e, em O cortiço temos a sedutora Rita Baiana. Mas foi mesmo no teatro de revista que o arquétipo da Mulata cristalizou-se por completo. Já em Maxixe – 1906, de Bastos Tigre e Costa Junior, a cançoneta Vem cá, mulata alcançou um sucesso estrondoso. O mesmo aconteceu com a personagem Zeferina da burleta Forrobodó. E finalmente, em 1922, estreou nos palcos da praça Tiradentes a cantora Araci Cortes, símbolo sexual das classes populares, denominada “a mulata”. Foi a consagração, depois prosseguida por Horacina Correia, Wanda Moreno, Lady Hilda, Aizita do Nascimento.

Araci, ao contrário das suas sucessoras, era claríssima, quase branca. Os padrões raciais eram bem mais rigorosos antigamente. O romance A escrava Isaura – 1875, de Bernardo Guimarães, trata de uma dessas cativas “que passam por brancas”, no tempo da escravidão. A carga melodramática é muito forte, e o livro foi adaptado duas vezes para o cinema (1929 e 1949) e duas para televisão (1976 e 2005), essas com grande sucesso, inclusive internacional.

O personagem, por exigência do phisique du rôle sempre foi interpretado por atrizes brancas (Fada Santoro, Lucélia Santos). O mesmo não seria necessário com as cabrochas Guiomar de Gimba e Rita Baiana de O cortiço (Gracinda Freire e Betty Faria super maquiladas), com a empregada doméstica de Samba em Brasília – 1958 (a loura Eliana Macedo) e com alguns personagens interpretados pelabrunette Sonia Braga (a voluptuosa Gabriela de Jorge Amado, na telenovela de 1975 e no filme de 1982). Isso foi um grande recuo em relação às belíssimas “mestiças de traços finos”, surgidas no final dos anos 50 como símbolos sexuais. As mais célebres foram Lurdes de Oliveira (Orfeu Negro) e Luiza Maranhão (Barravento). Apenas em 1976, quando Zezé Motta interpretou Xica da Silva, uma negra com cara de negra surgiu num papel sensual, quebrando para sempre esse tabú.

O sucesso sexual da Mulata Boazuda não é pequeno, basta analisarmos o cancioneiro popular, ou os romances best-seller de Jorge Amado. Com a única intenção de explorar isso, foi realizada nos anos 70 um conjunto de filmes picantes, encabeçados pelas atrizes Aizita do Nascimento, Julciléa Telles ou Adele Fátima. Basta examinarmos seus títulos e argumentos: Como era boa a nossa empregada (doméstica boazuda perturba família classe média), Uma mulata para todos (honesta manicure é salva de ser leiloada num cabaré), A mulata que queria pecar (frase da propaganda: “Ela sabia que com aquele corpo podia conquistar todos os homens do mundo”), A gostosa da gafieira ( extrovertida mulata dorme com todo mundo, mas não gosta de ninguém), Histórias que nossas babás não contavam (Branca de Neve mulata em versão cômico-erótica). Ao exaltar a Mulata Boazuda, esses filmes machistas na realidade estão exaltando sua parte branca, e reduzindo-a a um mero objeto de consumo sexual.

O sucesso sexual da Mulata Boazuda não é pequeno, basta analisarmos o cancioneiro popular, ou os romances best-seller de Jorge Amado. Com a única intenção de explorar isso, foi realizada nos anos 70 um conjunto de filmes picantes, encabeçados pelas atrizes Aizita do Nascimento, Julciléa Telles ou Adele Fátima. Basta examinarmos seus títulos e argumentos: Como era boa a nossa empregada (doméstica boazuda perturba família classe média), Uma mulata para todos (honesta manicure é salva de ser leiloada num cabaré), A mulata que queria pecar (frase da propaganda: “Ela sabia que com aquele corpo podia conquistar todos os homens do mundo”), A gostosa da gafieira ( extrovertida mulata dorme com todo mundo, mas não gosta de ninguém), Histórias que nossas babás não contavam (Branca de Neve mulata em versão cômico-erótica). Ao exaltar a Mulata Boazuda, esses filmes machistas na realidade estão exaltando sua parte branca, e reduzindo-a a um mero objeto de consumo sexual.

Bem mais interessantes e complexas são a Adelaide de Rio Zona Norte, a Maria de A grande feira, a Mira de Orfeu, a Aurélia de Garotas do ABC ou a protagonista de Antonia. As duas primeiras são mães solteiras, sem grandes perspectivas num ambiente marginal. A segunda possui grande agressividade, usando a navalha com maestria, mas põe a filha num colégio de freiras, e até faz planos para o futuro. A terceira, passsista de uma grande escola de samba, posa nua para revista masculina, mas, ao ver-se preterida por uma branca, prefere matar seu amante a perdê-lo para outra mulher.A quarta despreza os homens de sua raça, e oscila entre um neonazista e um japonês. No mesmo ambiente prolétário da periferia de São Paulo, Antonia e suas companheiras são melhor resolvidas e lutam por seu lugar ao sol.

Musa

Tipo ainda pouco frequente na arte brasileira, embora elaborado desde o século 19. Não apela para o erotismo vulgar. Pelo contrário, é pudica e respeitável. Uma raridade nos meios afro-brasileiros, onde, até segundo um escritor negro como Lima Barreto, da mulher negra “todo conjunto da sociedade, sem excetuar seus iguais, admite que o destino natural é a prostituição ou a mancebia” (Gonzaga de Sá – 1919).

Os esboços da codificação desse personagem são remotos,e, como seria de esperar, da autoria de escritores ou poetas de cor. Do poeta militante Luiz Gama (1830-82): “Oh musa da Guiné, cor de azeviche/ estátua de granito denegrido”. Ou do poeta simbolista Cruz e Souza (1861-98): “Beleza prodigiosa de olhos como pérolas negras refulgindo no tenebroso cetim do rosto fino/ Lábios (…) tintos a solferino/ Busto delicado, airoso, talhado em relevo de bronze florentino/ A núbia tem, esquisita e rara, este lindo âmbar negro, azeviche da Islândia” No romance Clara dos Anjos (1921), do já citado Lima Barreto, o personagem título, assim como sua mãe, dona Engrácia, são representantes menos idealizados da negra “de família”, práticamente ausente da nossa ficção cinematográfica, sendo mais freqüente na televisão. Seus exemplos principais estão na tímida Eurídice do Orfeu Negro – 1958; na protagonista de Diamante bruto – 1978 de Orlando Senna; nas esposas dos sambistas de Natal da Portela – 1988 de Paulo Cézar Saraceni; na militante estudantil de O caminho dos sonhos – 1998; nas matriarcas e suas filhas e netas de As filhas do vento – 2004 de Joel Zito Araujo. O surgimento de cineastas e roteiristas negros, como esse último, tende a favorecer o personagem Musa frente aos tipos mais pejorativos.

Os esboços da codificação desse personagem são remotos,e, como seria de esperar, da autoria de escritores ou poetas de cor. Do poeta militante Luiz Gama (1830-82): “Oh musa da Guiné, cor de azeviche/ estátua de granito denegrido”. Ou do poeta simbolista Cruz e Souza (1861-98): “Beleza prodigiosa de olhos como pérolas negras refulgindo no tenebroso cetim do rosto fino/ Lábios (…) tintos a solferino/ Busto delicado, airoso, talhado em relevo de bronze florentino/ A núbia tem, esquisita e rara, este lindo âmbar negro, azeviche da Islândia” No romance Clara dos Anjos (1921), do já citado Lima Barreto, o personagem título, assim como sua mãe, dona Engrácia, são representantes menos idealizados da negra “de família”, práticamente ausente da nossa ficção cinematográfica, sendo mais freqüente na televisão. Seus exemplos principais estão na tímida Eurídice do Orfeu Negro – 1958; na protagonista de Diamante bruto – 1978 de Orlando Senna; nas esposas dos sambistas de Natal da Portela – 1988 de Paulo Cézar Saraceni; na militante estudantil de O caminho dos sonhos – 1998; nas matriarcas e suas filhas e netas de As filhas do vento – 2004 de Joel Zito Araujo. O surgimento de cineastas e roteiristas negros, como esse último, tende a favorecer o personagem Musa frente aos tipos mais pejorativos.

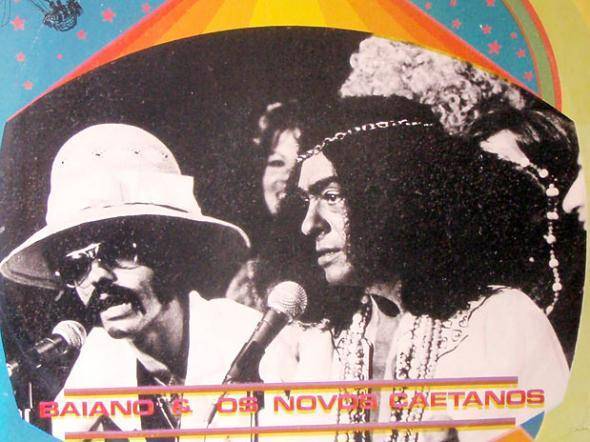

Neo africano

É um tipo recente, mas que veio para ficar. Trata-se do cidadão brasileiro de pele negra, que procura ressaltar seus traços culturais africanos (ou que acredita ser africano) nas roupas, penteados etc. Os exemplos mais evidentes encontram-se na música popular (os blocos afro do carnaval de Salvador, Gilberto Gil, Carlinhos Brown), já ironizados em programas humorísticos da televisão (Arnaud Rodrigues e Chico Anísio fazendo Baiano e os Novos Caetanos, ou as charges do programa Casseta e Planeta). No cinema, o pintor metido a gostosão de As aventuras amorosas de um padeiro – 1976 é, de certa maneira um precursor. Esse tipo, com todas as suas variantes é bem melhor desenvolvido em Ó paí ó – 2006, de Monique Gardenberg, adaptação de uma peça do grupo teatral Olodum, onde a sátira de costumes é impiedosa, mas, por vezes, ambígua. O tempo nos dirá se vai se cristalizar como arquétipo ou mera caricatura.

Chico City (cca. 1973)

Fonte: Buala