Norma, ainda válida no Brasil, começa a ser questionada por médicos e conselhos técnicos e pode cair por terra em breve

Por NANA QUEIROZ, do Az Mina

Insistir não deu resultado algum. O hospital não iria fazer a laqueadura mesmo ela sendo uma mulher adulta, de mais de 40 anos, e já com três filhos para criar. Precisava de uma autorização por escrito do marido. Au-to-ri-za-ção. Pra fazer o que quisesse com o próprio corpo.

O companheiro bateu o pé e não “deixou”. Ele queria mais filhos. Ela chegou a ter uma quarta gestação e perdeu o bebê. Foi nesta altura que a cunhada Kátia*, irmã dele, interferiu – “Veja se pode fazer uma coisa dessas! Devia era você fazer vasectomia que é mais simples” – para ele assinar o bendito documento. “Intervi mesmo”, conta Kátia. “Se tinha alguém que deveria decidir (se fazia laqueadura ou não) esse alguém era a mulher. Não entendo a ideia de que eu não possa decidir se quero ou não ter filhos e qual o melhor método pra prevenir.”

O Estado brasileiro não parece concordar com ela. Segundo a Lei 9.263, de 1996 (não, não é da Idade Média), somente mulheres com mais de 25 anos ou dois filhos vivos podem realizar a cirurgia de esterilização voluntária. E, se ela for casada, precisa de um documento assinado pelo marido “autorizando” o procedimento.

A medicina, no entanto, está começando a se rebelar contra a norma e pode decretá-la oficialmente antiquada antes do final do ano. Uma Comissão Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Federal de Medicina (CFM) acaba escrever um entendimento em que defendem a alteração no texto da lei, alegando que ela contraria acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Para que o documento se torne uma recomendação oficial do CRM, ainda é necessária que ela seja aprovada por uma Comissão de Bioética e a plenária geral do órgão. A partir daí, ela se tornaria um espécie de guia éticopara orientar os médicos a tomarem decisões nestes casos – e protegê-los de eventuais processos de pacientes arrependidas. Além disso, ela pode fortalecer parlamentares que queiram convencer os congressistas a votarem uma alteração na lei.

O médico ginecologista e obstetra Roberto Magliano de Morais foi um dos membros dessa Comissão e fala apaixonadamente sobre o assunto. No início da entrevista, parece até constrangido em ter que opinar tecnicamente em uma escolha que, a seu ver, deveria caber exclusivamente às mulheres. “Essa exigência nos parece medieval”, afirma.

“O papel do médico deve ser empoderar essa mulher com as informações necessárias para que ela tome as próprias decisões sobre seu corpo. A medicina tem que deixar de ser paternalista.”

No mundo jurídico, por outro lado, há quem justifique a medida alegando que, afinal, o casamento é uma sociedade e em toda sociedade cabem alguns compromissos. Lívia Magalhães, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ri da teoria. “A lei não prevê o ‘dever de ter filhos’ e nem poderia impor tal obrigação. Muitos casais não querem ter filhos ou decidem adotar. A vontade de não ter filhos jamais deve ser punida.”

Calvário

Débora: “Não quero ter filhos e isso não me faz um monstro!”. Foto: Arquivo Pessoal

Ela nem sabe dizer desde quando não quer ter filhos. Talvez nunca tenha querido. “Tive quatro namorados e acredito que todos eles souberam desse não desejo de ser mãe”, conta a oficial de promotoria Débora Galvão. “Tomo anticoncepcional desde meus 19 anos, mas aos 34, tive que fazer tratamento para depressão tomando medicamento de uso controlado, e a psiquiatra temia que ele interferisse na eficácia da pílula e vice-versa.”

Débora era uma mulher responsável, bem informada e esclarecida. Pensou: por que não livrar-se dos hormônios de vez? Sua primeira tentativa foi o DIU de cobre. “Quando questionei minha médica ginecologista sobre isso, ela disse que não colocaria em uma mulher sem filhos. Alegou uns mitos sobre ser abortivo ou atrapalhar a fertilidade da mulher. Mas no meu caso, eu nem queria mesmo ter filhos!”

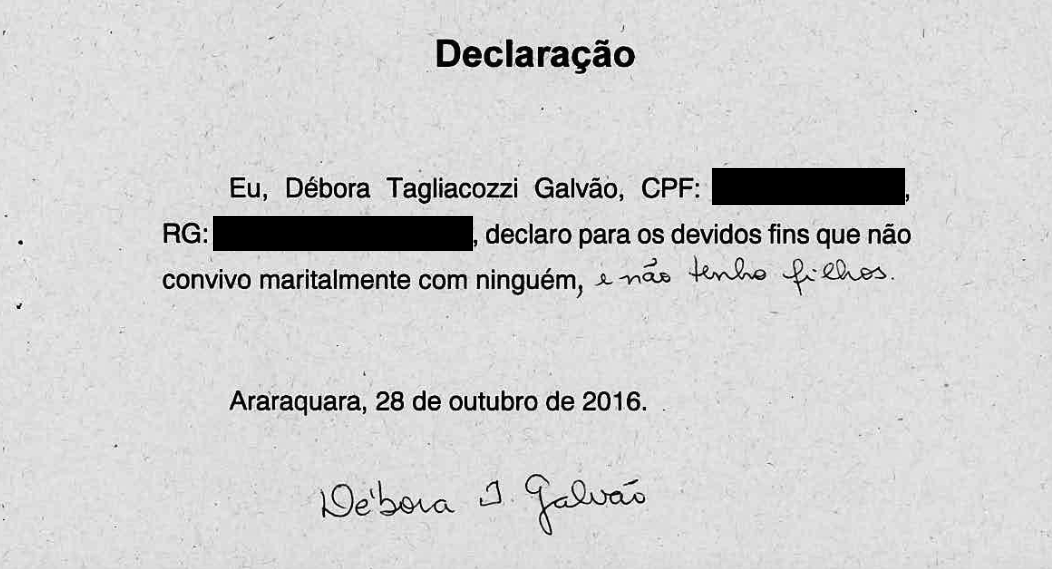

E mesmo depois que encontrou um médico que toparia fazer a laqueadura, Débora enfrentou quatro meses de documentações e procedimentos junto a seu plano de saúde, a Unimed, para conseguir a autorização da cirurgia. Conversa com assistente social. “Declaração de conhecimento de restrições para realização de esterilização voluntária e isenção de responsabilidade da operadora de plano de saúde” em três vias, com sua assinatura reconhecida em firma, junto à de um médico e duas testemunhas. Uma declaração de que não convivia maritalmente com ninguém e que não tinha filhos. Laudo de psicóloga ou psiquiatra afirmando que tinha plena consciência do que estava fazendo.

Débora sabe que o arrependimento é sempre uma possibilidade mas ela está disposta a assumir este risco. “Vou continuar sendo eu mesma, com laqueadura ou não. Quero me relacionar, namorar, quem sabe até casar, mas meu companheiro saberá desta minha decisão e terá que concordar”, defende. “Se por acaso, lá na frente, mudar de ideia, posso adotar também.”

Em nota, o Ministério da Saúde descreveu um procedimento legal que é semelhante às exigências feitas a Débora: “A vasectomia e laqueadura são indicadas para pessoas maiores de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos. Em todos os casos está previsto período de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico para que haja acompanhamento de uma equipe de saúde, uma vez que se trata de um processo irreversível”. E alegou estar priorizando os investimentos em métodos reversíveis, como o DIU, além de prometer R$ 12 milhões em compras do dispositivo até 2018.

Débora: “Não quero ter filhos e isso não me faz um monstro!”. Foto: Arquivo Pessoal

Por que os médicos negam?

Na realidade, a lei que dificulta o acesso à laqueadura nasceu por uma boa causa. Ela tentava, por um lado, impedir a troca de votos por acesso à cirurgia e, por outro, estimular o acesso a procedimentos muito menos invasivos, reversíveis e mais eficientes que a esterilização.

Uma em cada 200 mulheres que fazem a laqueadura engravidará. É uma falha natural do método e ocorre quando o corpo entende que houve uma lesão e “conserta o erro”. Já o DIU, que não exige cirurgia e é bem mais barato, tem uma falha de apenas 0,05%, ou seja, uma em cada 2.000.

E é preciso também analisar o lado dos médicos. A ginecologista Tatyana Stenger Batista afirma: “O sistema judiciário é complicado. É só a paciente dizer que não leu ou não entendeu o termo de consentimento ou que estava sob forte emoção pro primeiro juiz usar a lei contra você.”

De fato, por se tratar de um método irreversível (a única maneira de engravidar após uma laqueadura é desembolsar uns R$ 20 mil para uma fecundação in vitro), não é raro que médicos enfrentem processos de pacientes arrependidas. E daí parte o receio em consentir fazer a cirurgia em pacientes jovens ou sem filhos. A ginecologista Juliany Nascimento Silva, no entanto, afirma que esse medo precisa de limites.

“O limite é prejudicar uma mulher supondo que tem como adivinhar uma possibilidade de prejuízos futuros. Todo mundo quer opinar na vida reprodutiva da mulher sem ouví-la: ‘você tem filhos demais’, ‘você tem filhos de menos’”, diz.

“Negar a cirurgia, no caso de um médico, não é um ato passivo porque ele condena aquela pessoa a não ter acesso a um procedimento. Não dá pra bancar o Pôncio Pilatos e achar que está só lavando as mãos.”

Para Roberto, a “medicina defensiva” é um erro ético. Se existe a preocupação legítima com o paciente, a possibilidade de processo se reduz, segundo ele. “A gente tem que investir – e isso não é utopia – na relação boa e de confiança médico-paciente.”

Paridade existe mesmo?

Opa, pera lá: mas a lei também prevê que homens peçam permissão das esposas para fazer vasectomia.

Calma, não chegue tão rápido a conclusões. Para começar, segundo Roberto, essa suposta paridade da lei é ilusória. “Os homens fazem mesmo e pronto – e os médicos raramente questionam. A maioria deles nem sabe que esta lei se aplica aos homens”, observa. “Já para as mulheres, a autorização do marido constitui um obstáculo enorme: o acesso ao tratamento de saúde no Brasil já não é fácil, ainda mais quando se coloca mais um empecilho no caminho.”

Além das altas estatísticas de relacionamentos abusivos (3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos) e da educação tradicional que ainda prega que mulheres sejam submissas a seus maridos, existe um histórico a ser colocado na balança. Para nossas avós ou bisavós, “permissão do marido” era algo cravado, literalmente, na lei nacional.

Até 1962, quando foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, elas eram consideradas legalmente incapazes de fazer certas coisas, sendo equiparada aos menores de idade e pessoas com deficiência intelectual. Precisavam de autorização do marido não só para fazer procedimentos médicos como a laqueadura, mas também para ter uma profissão, receber uma herança, educar os filhos e administrar os próprios bens.

“O fato de ainda existir uma legislação assim é inconstitucional, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana”, argumenta Lívia. “A dinâmica familiar moderna não mais admite a imposição da vontade de um cônjuge sobre o outro.” Segundo a advogada, inclusive, qualquer conduta do marido que impeça a mulher de usar um método contraceptivo enquadra-se como violência sexual segundo a Lei Maria da Penha – o que torna o próprio Estado conivente com uma ilegalidade.

E Débora pede licença para fechar esta reportagem com um apelo: “Só peço que respeitem a decisão de suas esposas, amigas, filhas: mulheres que simplesmente não querem (ou não querem mais) ter filhos. Continuamos a ser mulheres. E não monstros.”

* Os nomes foram alterados para evitar retaliações por parte do companheiro da mulher em questão.