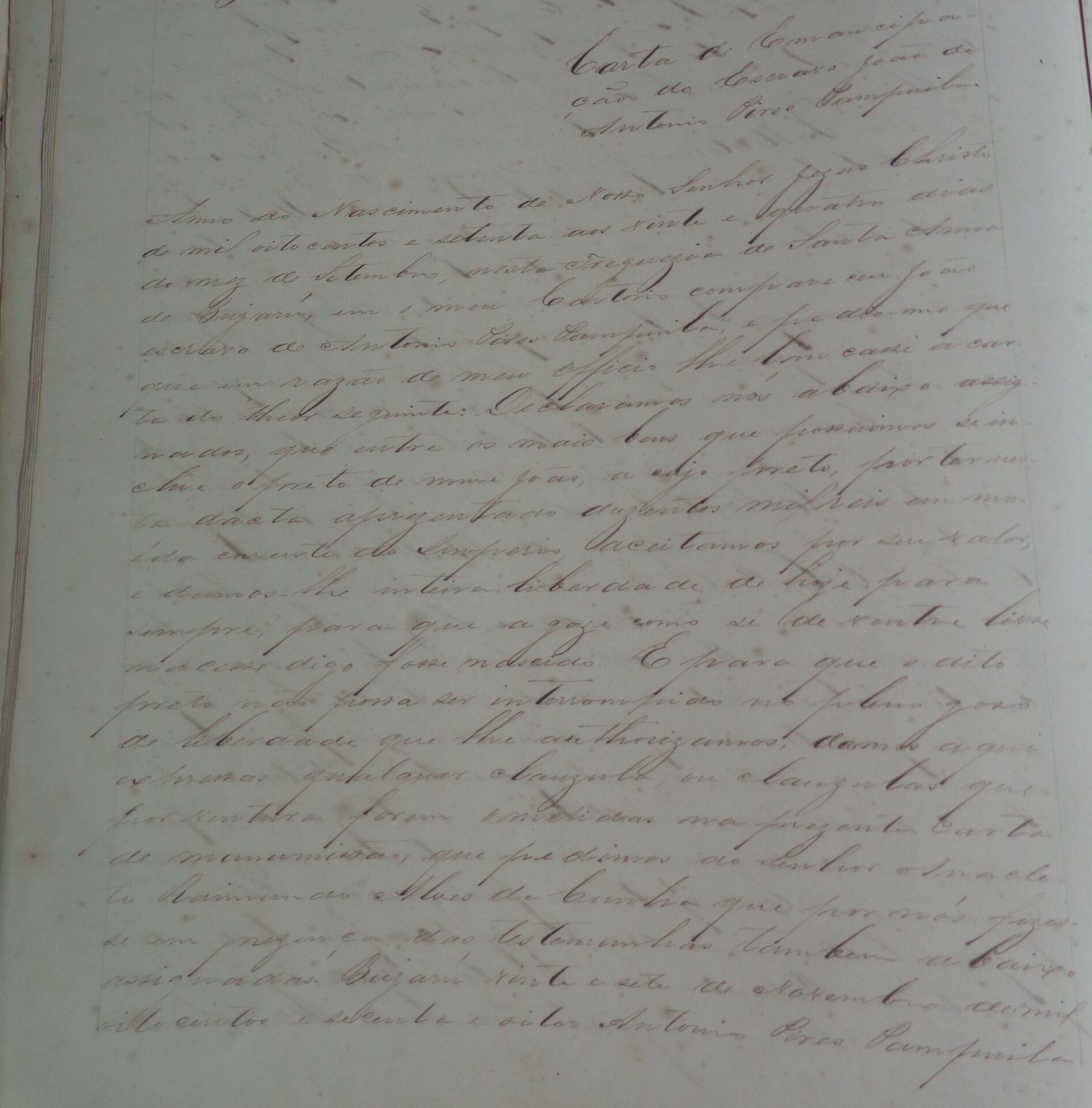

No dia 24 de setembro de 1870, na freguesia da Gloriosa Senhora Santa Anna do rio Bujaru, o escravizado João compareceu ao cartório pedindo que o escrivão lavrasse sua carta de alforria. A carta já estava escrita desde o dia 27 de setembro de 1869. Passou, portanto, um bom tempo para que ela fosse lavrada em cartório. O documento diz que seus senhores, Antônio Pires Pampolha e Lourença Maria Ferreira Pampolha, sua esposa, aceitaram 200 mil réis pela liberdade de João. Não consta a idade do escravizado, mas talvez fosse jovem, em idade produtiva.

Se assim fosse, provavelmente estava imerso em muitas negociações e acordos com os ditos senhores, e os valores poderiam ainda ser pagos de diversas formas que não sabemos pela documentação. Digo isso por saber que o preço de um cativo jovem, nessa região e período, era bem mais elevado: indo de 500 a 800 mil réis. Se possuísse ofício especializado, podia chegar até a um conto de réis, o que era muito dinheiro à época.

A narrativa oficial da carta diz que o casal Pampolha dava plena liberdade a João, para que ele pudesse gozar, como se “de ventre livre fosse.” Chamo atenção aqui para a construção de um discurso que induz à ideia de dádiva senhorial, mesmo João tendo desembolsado os 200 mil réis. Para juntar tal quantia, é provável que João tenha trabalhado muito, fora os anos de sua vida que passou, ou que ainda passaria, servindo o casal, podendo isto estar relacionado a esse lapso de tempo entre a escrita da carta e a sua lavratura em cartório. De certo, João passou muitos anos para juntar o pecúlio necessário e concretizar a negociação de sua alforria.

A freguesia de Bujaru localizava-se na zona Guajarina, região que compreende o vale do rio Guamá e seus afluentes, estando próxima do baixo Tocantins e da cidade de Belém, capital da província. Durante um determinado momento do século XIX, a freguesia de Bujaru possuiu uma das maiores porcentagens de população escravizada do Pará. No Ensaio Corográfico de Antônio Ladislau Baena, de 1823, a população paraense era apresentada por paróquias, urbanas e rurais, havendo predominância demográfica de negros escravizados nessas regiões, com porcentagens que superavam as de gente livre em algumas freguesias e vales de rios. Era o caso da freguesia de São Domingos da Boa Vista, na região do rio Capim, com 54,3% de população escravizada; Igarapé-Miri apresentando 51,5%; o rio Moju com 54,7%; e o rio Bujaru, de que falarei aqui detidamente, apresentava uma estimativa de 53,4% de população escravizada.

Foi a partir da década de 1970 que obras como as de Vicente Salles e Anaíza Vergolino começaram um contradiscurso ao ideário de desimportância da presença negra na Amazônia, bastante arraigado no imaginário social. Um imaginário forjado no equívoco de pensar a escravidão apenas dentro dos parâmetros das experiências das plantations, o que não serve para entender a Amazônia e outras regiões fora desses ciclos de produção. Nas últimas décadas pesquisadores têm demonstrado que a escravidão negra não foi inexpressiva nem do ponto de vista econômico e menos ainda do ponto de vista demográfico. E como lembra Patrícia Melo, a presença e escravidão negras na Amazonia nem devem ser pensadas, apenas, em função dos números. É preciso entender a própria montagem dessa sociedade, nos mecanismos que reiteram as relações de poder e de subalternização, estruturando esse tipo de sistema de exploração.

A ideia equívoca da pouca ou nenhuma presença negra na Amazônia tem a ver também com outra inverdade disseminada no imaginário social: uma oposição entre presença indigena e negra, como se a existência de uma impedisse ou inviabilizasse a outra. No entanto, as fontes dos século de legalidade da escravidão sobre a realidade amazônica provam que, na prática, não houve essa separação e que esses sujeitos (negros e indígenas) desempenhavam, muitas vezes, os mesmos trabalhos, ainda que existisse uma diferença nas suas respectivas condições jurídicas. Para o oitocentos, por exemplo, quando a escravidão negra estava em pleno vapor, a população indígena, ainda que “livre”, podia estar refém de condições de trabalhos compulsórios.

O fato é que as margens dos rios e igarapés da região Guajarina e do baixo Tocantins, no nordeste paraense, estava inundada de população negra escravizada durante o século XIX. Isso ajuda a entender, por exemplo, a concentração de comunidades quilombolas nessas áreas. Até hoje, o Pará figura entre os estados brasileiros com maior número de comunidades quilombolas certificadas, junto com Maranhão, Minas Gerais e Bahia, e em algum tempo sendo o primeiro, com maior número de titulação coletiva oficializada. A maioria das titulações foi feita a nível estadual, por pressão dos movimentos negros paraenses e, sobretudo, das próprias comunidades e associações quilombolas. Isso explica também o motivo do Pará ter sido o primeiro estado brasileiro a titular uma comunidade quilombola em 1995.

Portanto, é um passo historiográfico fundamental voltar nossas lentes para o estudo da escravidão negra nessas regiões, considerando que ainda é bastante concentrada as produções acerca da realidade de Belém. E podemos até apontar que ainda existe uma historiografia da escravidão na Amazônia bastante belemcentrista. Ou seja, diferente das regiões de plantations do Sudeste e Nordeste, em que grande parte dos estudos se concentram na área rural, no caso da Amazônia, e especificamente do Estado do Pará, se dá o contrário. As pesquisas históricas ainda se concentram na capital provincial (área urbana), mesmo com os dados apontando para a relevância da escravidão negra em regiões como a Guajarina e do baixo Tocantins.

Nessa leitura, o escravismo nos vales de rios e igarapés dessa região é um tema ainda pouco explorado pela historiografia. Mas novos estudos podem possibilitar a constução de uma história social da escravidão negra nos vales de rios da Amazônia no século XIX através, sobretudo, de uma documentação local pouco trabalhada, como aquelas existentes nos cartórios e igrejas dessas regiões rurais. Essas fontes têm evidenciado histórias que, muitas vezes, seriam invisibilizadas numa historiografia voltada, apenas detidamente, à capital da província.

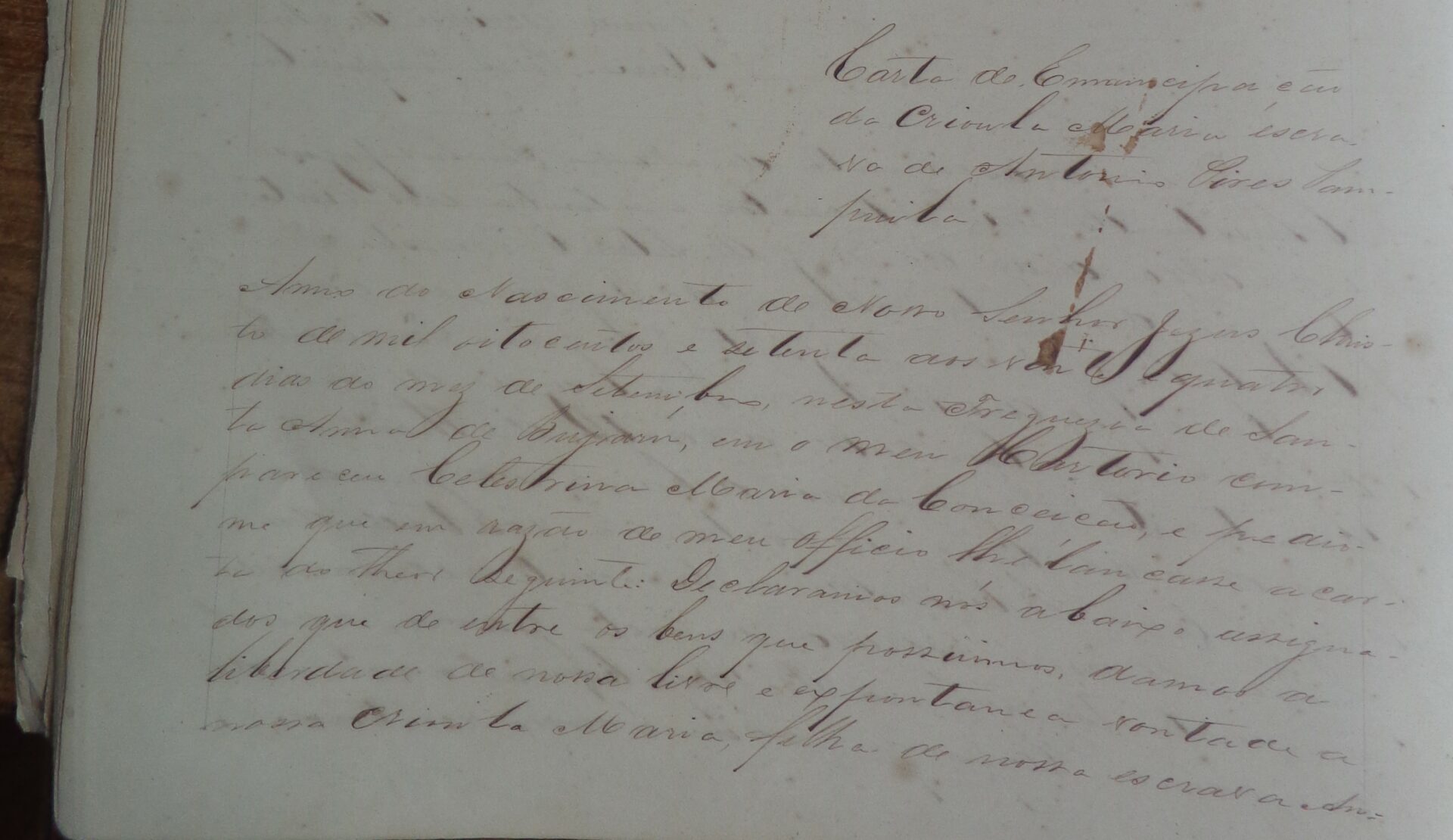

Outra carta de alforria existente no antigo cartório de Santa Anna de Bujaru, que mostro aqui, é de uma criança de nome Maria, filha da escravizada Anna Catharina. Ambas pertenciam ao casal Pampolha, proprietários também do escravizado João do início do texto. Este casal possuía vários bens, como terras e escravizados, nas margens do igarapé Arapiranga, um dos maiores braços afluentes do rio Bujaru, vizinho do igarapé Cravo. Maria era mais uma cativa dessa família, que teve sua carta de alforria lavrada em cartório naquele mesmo dia 24 de setembro de 1870. Recém-nascida, precisou que sua madrinha, Celestina Maria da Conceição – descrita como comadre do casal Pampolha –, levasse sua carta ao cartório, diferente de João que, adulto, pôde ir pessoalmente lavrar a sua própria carta.

Consta que o documento da menina já estava pronta desde fevereiro daquele ano, o que talvez tenha a ver também com o tempo de tratos e barganhas feitas em torno da alforria. Afinal, a liberdade que senhores escravistas queriam fazer parecer benevolência na realidade não tinha nada de dádiva ou favor, e era normalmente fruto de muito esforço, trabalho e negociações feitas pelos escravizados/as. É provável que a madrinha de Maria fosse uma mulher negra, livre ou liberta. Não saberemos com precisão os detalhes de seu perfil, pois esse tipo de documento não nos fornece informações consistentes para enxergá-lo. Mas podemos levantar questões em torno da suposta “bondade senhorial” da alforria que, muitas vezes, esconde histórias de luta e laços de solidariedade estabelecidos entre homens, mulheres e famílias escravizadas.

Sobre essa questão, das redes de solidariedades familiares como estratégias de resistências, das precariedades impostas pela condição da escravidão e das relações com aqueles que possuiam seus corpos como objetos de trasanções comerciais, e os limites da relações de compadrios com os próprios escravizadores, um outro caso permite perceber algumas dimensões importantes: trata-se de uma fonte citada por Luiz Laurindo Junior em sua tese de doutoramento. O historiador trabalhou com uma fonte judicial envolvendo também os escravizados da família Pampolha, do mesmo igarapé Arapiranga. O ano era o de 1876. A liberta Mariana Maria da Conceição, de 90 anos, recorreu à justiça para defender a liberdade de seu filho Francisco Pedro. Naquela ocasião, Mariana contou que anos atrás, por volta de 1850, havia feito muitos esforços para impedir que seu único filho fosse vendido para fora da freguesia de Bujaru como ameaçava fazer Antônio Pires Pampolha, seu compadre.

Mariana, seu companheiro, o liberto Joaquim, e o próprio filho haviam trabalhado três anos na roça, plantando e colhendo uma variedade de produtos que eram entregues para Antônio Pires Pampolha, mediante acordo de que não venderia Francisco. No entanto, após quatro anos, o senhor Pampolha rompeu o acordo firmado e levou Francisco de Bujaru a Belém, para trabalhar como escravizado de ganho nas ruas da cidade. Mariana Maria da Conceição contou o quanto trabalhou pesado na roça com seu filho e com seu companheiro, entregando praticamente tudo que produzia para a família Pampolha, para depois de tantos esforços o acordo ter sido desfeito.

No documento citado por Luiz Laurindo, de 1876, Mariana Maria da Conceição estava novamente defendendo seu filho. Dessa vez, ameaçado de ser vendido para fora de Bujaru, por Lourença Maria Ferreira Pampolha, então viúva de Antônio Pires Pampolha. Não temos como saber se se trata da mesma mulher (a madrinha) que é descrita na carta de alforria da recém-nascida Maria. Lá aparece o nome “Celestina Maria da Conceição”, descrita também como comadre do casal Pampolha. O que dá para afirmar, com certeza, é que se tratava da mesma família de escravizados por Antônio Pampolha e sua mulher nas margens do igarapé Arapiranga.

Nas margens desses igarapés que deságuam no rio Bujaru, se expandiram comunidades negras que compartilham entre si um passado atrelado à antiga freguesia de Santa Anna do rio Bujaru e a memória da experiência da escravidão. Comunidades negras rurais que têm seus direitos garantidos pela Constituição Federal como comunidades quilombolas. Muitas dessas comunidades, sobretudo de descendentes das últimas gerações de cativos e libertos, ampliaram e ressignificaram a ideia de quilombos no Brasil do pós-abolição. Um significado de quilombo que a historiadora Beatriz Nascimento já chamava atenção nas décadas de 1970 e 1980, num sentido de agregação e de continuidades comunitárias, para além das experiências de fuga do passado escravista.

São famílias negras que ocupam esses territórios desde a legalidade do escravismo, que ficaram trabalhando e ocupando essas terras coletivamente, numa relação de compartilhamento do território, de seus rios, igarapés e matos, tendo mantido durante centenas de anos uma relação saudável com a terra, desenvolvendo um campesinato negro coletivo. Experiências que nunca tiveram por base uma visão mercadológica de exploração dos territórios. Portanto, falar dessas comunidades negras antigas, perpassa tocar no passado da escravidão, suas lutas por liberdade e estratégias de sobrevivência.

Muitas famílias de proprietários brancos dessa região, no pós-abolição, abandonaram as terras e se refugiaram em Belém, onde tinham residências e outros bens, as famílias de ex escravizados e descendentes delas, ali permaneceram e algumas, inclusive, possuem os sobrenomes dos escravizadores, como é o caso do sobrenome Pampolha, presente em famílias negras da comunidade do Arapiranga até hoje. Pode ser que tenham tomado o nome para si, numa estratégia de apropriação enquanto forma de legitimar sua permanência naquele território no pós-abolição.

Essas regiões são majoritariamente marcadas por presenças negras, que ocupam diversos espaços e sempre buscaram construir caminhos de liberdade e autonomias, mesmo dentro das precariedades do sistema escravista. E foi o que fizeram esses sujeitos do igarapé Arapiranga, no rio Bujaru, durante o século XIX. Foram eles que possibilitaram a permanência dessas famílias negras rurais e a garantia de suas vidas comunitárias. Famílias que até hoje continuam lutando por dignidade contra os grandes projetos que mercantilizam suas terras, que tentam destruir suas vidas e a vida de seus territórios, a exemplo do monocultivo de dendê para a extração de óleo e da palma para a exportação. Atividades tão nocivas para as terras quilombolas da região Guajarina e baixo Tocantins quanto a mineração nas Terras Indígenas.

Recentemente, em abril de 2022, as comunidades negras da região do rio Bujaru, através de suas associações quilombolas, publicaram uma carta aberta, denunciando a violação de seus direitos territoriais, pedindo apoio e assinaturas da sociedade civil organizada, contra os estragos feitos em suas terras, rios e igarapés. Segundo elas, um grave dano socioambiental, capitaneado por uma multinacional produtora e exportadora de óleo de palma que, através de desmatamento e envenenamento, promove racismo ambiental e incentiva um projeto de morte para aquelas comunidades. Ao mesmo tempo, os quilombolas e os indígenas Tembé, do alto rio Acará, eram criminalizados pela mídia tradicional paraense, por estarem combatendo a violação dos seus territórios e enfrentando escancaradamente a multinacional e seu projeto de monocultivo.

A história das populações negras na Amazônia sempre foi de muitas lutas travadas pelo direito à liberdade e à existência, desde os tempos da escravidão até a atualidade. Estes fragmentos de histórias aqui contadas de João, Maria, Mariana, Francisco e suas famílias, são apenas alguns retratos que sobreviveram nos documentos. Muitos outros indivíduos enfrentaram as dificuldades e lutaram para existir, viver e permanecer em seus territórios, muitos deles localizados nas margens dos rios e igarapés amazônicos.Formaram as comunidades que hoje densamente povoam estas regiões, lutando diariamente para viver e sobreviver, para garantir seu direito em torno dos territórios coletivos. Experiências que conectam as lutas negras ontem e hoje.

Assista ao vídeo da historiadora Roberta Tavares no Acervo Cultne sobre este artigo:

Nossas Histórias na Sala de Aula

O conteúdo desse texto atende ao previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Ensino Fundamental: EF07HI12 (7º ano: Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática)); EF08HI19 (8º ano: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas); EF08HI20 (8º ano: Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas); EF09HI26 (9º ano: Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas).

Ensino Médio: EM13CHS102 (Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos); EM13CHS204 (Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas). EM13CHS601 (Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país).

Roberta Tavares*

Quilombola. Graduada em História pela UFPA. Mestranda em História Social da Amazônia (PPHIST-UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa de Escravidão e Abolicionismo na Amazônia (GEPEAM-UFPA)

E-mail: [email protected]

Instagram:@robertaraizes