Esta mulher é a minha fala

O meu segredo

Minha língua de poder

E meus mistérios.

Ana Paula Tavares, “A cabeça de Nefertiti”

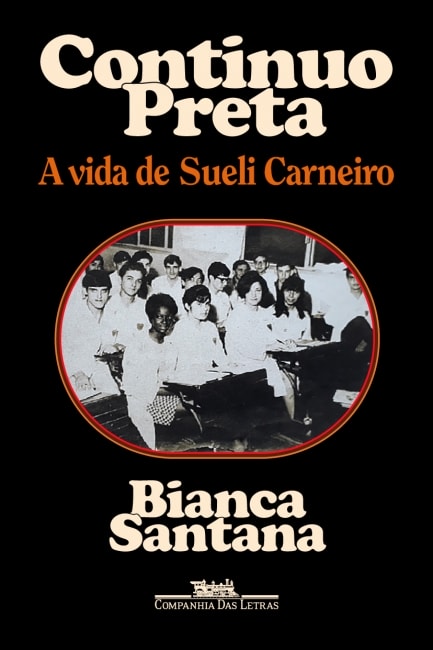

À narração da trajetória de uma das fundadoras do feminismo negro no Brasil, sobrepõe-se a construção dos próprios movimentos negro e feminista no país. Com uma extensa pesquisa documental, escuta de depoimentos e 160 horas de conversas com Sueli, Bianca Santana alterna as recordações e a formação da filósofa e ativista com as mudanças na sociedade brasileira. A escrita da biografia, assim, coletiviza-se: através de uma fala de si, narra a trajetória de um coletivo.

Companhia das Letras, 2021

Em verdadeira “escavação”, como diz o título da primeira seção do livro, a escritora procurou, em arquivos de paróquias, cartórios e depoimentos dos mais velhos, as antepassadas de Sueli. Chegou ao nome de Maria Gaivota, bisavó paterna, possivelmente ex-escravizada nascida em Grão Mogol, Minas Gerais. Da família materna pouco se sabe, mas provavelmente tinha ascendência de ex-escravizados, como Ananias, tia-avó de sua mãe, Eva Carneiro.

Entre as narrações dos encontros familiares na infância de Sueli, Bianca remonta aos primeiros contatos políticos da biografada. Foi exposta desde cedo à cultura operária pelo convívio com o pai, José Horácio, ferroviário. Percebia nas atitudes familiares uma defesa do relacionamento intragrupo, que Sueli veria depois como “uma possível tentativa de apagar as marcas do colonizador”. Em 1964 participou de sua primeira passeata, com a “meninada branca” do colégio Jácomo Stávale, no distrito paulistano Freguesia do Ó, contra o golpe militar. Sentindo-se inferiorizada pelas atitudes racistas dos colegas, “a menina forjou a intelectualidade como escudo”, escreve Bianca. A jornalista reconstrói o encontro, no final da adolescência, de Sueli com sua vizinha Maricota, que expôs à jovem uma “negritude saborosa, efervescente” de mulher livre dos preconceitos patriarcais. A força desse encontro fundamental a levou posteriormente a reflexões que culminaram no artigo “O poder feminino no culto aos orixás”, escrito em parceria com Cristiane Abdon Cury. Filha de Ogum, Sueli fez de “cada um dos seus textos uma espada numa batalha”.

Às minúcias biográficas de Sueli, transcorre paralelamente o desenvolvimento do feminismo e do movimento negro. A aproximação com o bloco afro Ilê Aiyê, de Salvador, a atuação de intelectuais e líderes negros como Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento e Nelson Mandela, a formação do Movimento Negro Unificado (MNU), do Conselho Estadual da Condição Feminina (CECF) e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) são alguns dos acontecimentos que marcam a trajetória de Sueli. Participou da criação de eventos como o Encontro Nacional de Mulheres Negras e o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Se a esquerda não contemplava as pautas da mulher negra, ainda menos a direita, que tinha um “claro projeto de exclusão”. Sueli “enegreceu o feminismo”, diz a biógrafa. Sueli sintetizou essa posição em entrevista à revista Caros amigos em 2000, ao afirmar que “entre a esquerda e a direita, sei que continuo preta”, declaração que deu origem ao título da biografia.

Após atuar como coordenadora do Programa da Mulher Negra do CNDM, em Brasília, em 1988 Sueli Carneiro fundou o Geledés – Instituto da Mulher Negra. Percebeu que “a liturgia dos cargos se mostrava incompatível com um traço de insubordinação” de sua personalidade, e então concluiu que é necessário mobilizar a sociedade civil para pressionar os poderes políticos em favor de mudanças. Na diretoria do instituto, conduziu um estudo em todos os cartórios e fóruns de São Paulo para pesquisar os registros de discriminação racial. Desde a Lei Afonso Arinos, de 1951 – a primeira a punir o racismo no país –, até o momento da condução da pesquisa, 1988, quando também se debatia na Constituinte a criminalização do racismo, em todo o estado havia a protocolação de apenas uma denúncia por discriminação racial.

A percepção da violenta dissociação entre o texto legal e a prática conduziu Sueli a elaborar seu primeiro projeto no Geledés: SOS Racismo – Assessoria Jurídica em Casos de Discriminação Racial. Como o nome diz, foi formada uma equipe para assessorar gratuitamente vítimas do racismo, incentivar suas denúncias e acionar os mecanismos legais para sua defesa. O programa passou a ser procurado por cerca de 200 pessoas anualmente.

Outra iniciativa de peso do Geledés foi o Promotoras Legais Populares (PLP). Conduzido inicialmente pela irmã mais nova de Sueli, Solimar Carneiro, o programa forma líderes comunitárias em diversas esferas para se fortalecerem emocionalmente e entenderem o funcionamento do sistema judicial e das relações raciais. Seu intuito é auxiliar o acesso ao sistema de justiça e à legislação específica. Oitocentas mulheres se formaram como promotoras legais populares, auxiliando outras nas mais diversas situações: de violência doméstica a questões trabalhistas, divórcio, pensão, filhos encarcerados. Solimar também esteve à frente do Projeto Rappers, que ofereceu oficinas de formação musical e de direitos humanos a jovens rappers que passaram a agir como agentes culturais, promovendo festivais de música e reuniões para demandar ao poder público proteção contra a violência policial.

As pautas levantadas pelo feminismo negro espalharam-se pelas confederações na América Latina e, tal seu impacto, embasaram formulações da Organização das Nações Unidas (ONU). Na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena (1993), por exemplo, o movimento fez perceber que a violência contra a mulher é uma questão pública. Na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, no Cairo, um ano depois, a diplomacia brasileira propôs “os mais avançados planos em direitos humanos”, advindos do Programa de Saúde do Geledés. Em 1995, na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, foi por firmeza das mulheres negras brasileiras, latino-americanas e caribenhas que, pela primeira vez, os termos “raça” e “etnia” foram incorporados em um documento das Nações Unidas.

Os agenciamentos da esfera civil – como Sueli pensava quando o Geledés foi fundado – passaram a implicar mudanças institucionais. O debate atingiu todas as demais esferas da sociedade, impulsionando e fortalecendo a luta contra a opressão em diversos setores. Como aponta Angela Davis em Mulheres, raça e classe, o ativismo da mulher negra é uma potência formada pelas vozes de várias gerações “que transmitiram para os descendentes do sexo feminino, nominalmente livres, um legado de trabalho duro, perseverança e autossuficiência, um legado de tenacidade, resistência e insistência na igualdade sexual – em resumo, um legado que explicita os parâmetros para uma nova condição da mulher”. Coloca-se, como escreve Bianca, outro paradigma civilizacional na batalha do povo preto.

Além de sua atuação política e militante, Sueli também se consolidou como uma das pensadoras e filósofas mais importantes da contemporaneidade. Após abandonar por duas vezes o mestrado – pois as demandas do ativismo eram altas e “havia uma empolgação acelerada que não cabia na universidade” –, Sueli reingressou na academia aos 49 anos, defendeu o mestrado e logo foi aprovada para o doutorado, concluído em 2005. Aplicou o conceito foucaultiano de dispositivo para pensar as relações raciais no Brasil. Chegou à ideia de “dispositivo de racialidade”, usando as ferramentas do pensador francês para “descrever o mecanismo complexo do racismo, que faz um caminho para matar, outro para subjugar, e assim organiza todo o saber, o poder, a produção de sujeitos hegemônicos e subalternos”, nas palavras de Bianca Santana. A autora ressalta que na mesma época o filósofo camaronês Achille Mbembe desenvolvia a ideia de necropolítica para pensar nas dinâmicas de opressão e extermínio da população negra.

Anos antes do doutorado, em 1985, a atuação intelectual de Sueli já se destacava. Fazendo “tabulações à unha, com máquina de calcular”, escreveu o livro Mulher negra: política governamental e a mulher, o primeiro estudo do país a levantar os números, com dados do Censo, da desigualdade entre mulheres brancas e negras. Foi um impacto no feminismo negro não só no Brasil, mas na América Latina, diz Bianca, pois “estava provada a desigualdade socioeconômica entre mulheres brancas e negras – escolarização, ocupação, renda – e a necessidade de um viés racial em qualquer política que viesse a ser proposta”. Ao se voltar para as diversas esferas de opressão da mulher negra, Sueli Carneiro caminhou próxima à interseccionalidade teorizada por Angela Davis.

Ao lado da produção de saber branco e ocidental, desenvolvia-se um pensamento teórico e acadêmico que remontava à África, com implicações diretas e concretas na realidade. Ao relembrar a educação tradicional entre seu povo, o historiador malinês Amadou Hampâté Bâ observa como os ensinamentos, além de serem sempre coletivos, implicavam relações práticas e diretas na vida das crianças. Fora das dicotomias europeias, as ciências, históricas e naturais, eram centrais em sua forma de perceber e se relacionar com o mundo. A biógrafa destaca, entre as ações estratégicas de Sueli Carneiro, sua intervenção na audiência pública do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2010. Debatiam-se as cotas raciais para ingresso universitário, e a representante do Geledés defendeu, com outras vozes do movimento negro, a constitucionalidade das cotas, reconhecida pelo STF dois anos depois.

É uma biografia de Sueli Carneiro, a história das lutas e conquistas da mulher negra no Brasil, mas também um diálogo entre duas mulheres negras, de gerações diferentes, narrando histórias uma para a outra. A escrita de Bianca Santana também conversa com Sueli – com o olhar delicado que pinta os 700 passos que dava, quando criança, da escola à estação da Lapa, na zona oeste de São Paulo, para pedir o dinheiro dos doces ao pai –, entregou-lhe um passado que se acreditava perdido, que abre a perspectiva de quanta história do povo escravizado no Brasil ainda resta incógnita, a ser descoberta e narrada. E, ao contar a trajetória de lutas que firmaram a mulher negra como sujeito político, o livro também acena às gerações que chegam, “jovens negras dispostas a pegar o bastão oferecido por Sueli Carneiro”. Em tempos de recrudescimento das políticas públicas e embrutecimento do Estado, a biografia atravessa os caminhos abertos pela luta histórica e desata mais veredas. Pulsa o coletivo: não se está só.