Fotografia: Alf Ribeiro

O interesse pelo cinema surgiu quando a jornalista Camila de Moraes, 31 anos, ainda estudava jornalismo na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde nasceu e viveu a maior parte da vida. Mulher negra, a jovem gaúcha acredita, no entanto, que a sétima arte é um segmento predominantemente elitista e, consequentemente, dominado por brancos. À base de muito suor, e na contramão da tendência, Camila estreou no cinema nacional em maio de 2017, com o longa-metragem O Caso do Homem Errado. O documentário de pouco mais de uma hora foi escrito, dirigido e produzido pela jornalista e sua companheira, Mariani Ferreira. A produção, que está em cartaz no cinema do Museu Geológico da Bahia, ganhou o prêmio de melhor filme no 9º Festival Internacional Cinema Latino-Americano de São Paulo.

Por Henrique Oliveira e Tailane Muniz*, do Revista Rever

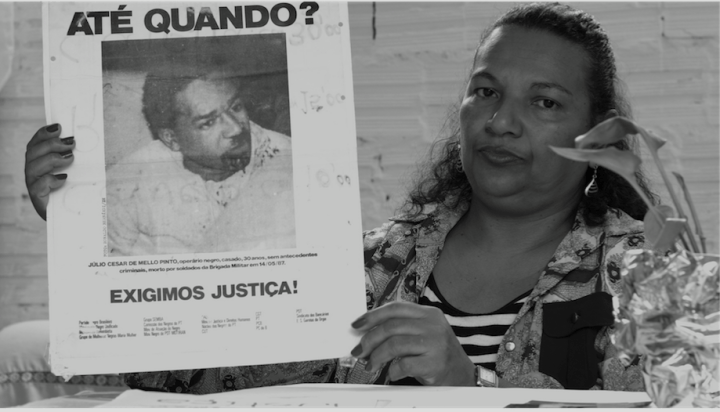

O filme conta a história do operário Júlio César de Melo Pinto. O jovem negro que, aos 24 anos, foi preso – acusado de assaltar um supermercado –, e executado pela Polícia Militar gaúcha. O crime ficou conhecido por meio da imprensa no Rio Grande do Sul como “O caso do homem errado”. Na época, mais precisamente no dia 14 de maio de 1987, Camila tinha apenas alguns dias de vida, a proximidade familiar, no entanto, estreitou seus laços com a história de Júlio – que era irmão de criação de seu pai e padrinho de seu irmão, contou ela à Rever, que em certo momento da entrevista a emoção ficou nítida pela voz embargada. O Caso do Homem Errado, para a diretora, tem a função de denunciar o genocídio do povo negro – uma das facetas mais cruéis, visíveis e recorrentes do racismo no Brasil. Júlio César foi um jovem negro assassinado pela Polícia Militar na década de 80 e, ainda hoje, em 2018, a cada 100 pessoas mortas em situações de violência, dentro do território nacional, 71 são homens negros, com idade entre 14 e 29 anos.

A entrevista com a cineasta aconteceu dias antes de viajar para Cachoeira, cidade do Recôncavo baiano – onde participaria da Mostra MAR – Mulheres. Ativismo e Realização, que reúne produções cinematográficas de mulheres de todo Brasil. Camila chega ao espaço de segunda mulher negra a fincar no circuito comercial brasileiro de cinema 34 anos após o lançamento do filme Amor Maldito (1984), da cineasta mineira Adélia Sampaio. O que, para a jornalista, significa ocupar lugares de representação do povo e, principalmente, das mulheres negras.

RR: Quando, e por que, surgiu a vontade de produzir este documentário?

A história, que conheço desde criança, ganhou muita repercussão em Porto Alegre. O Júlio César era irmão de criação do meu pai, e padrinho do meu irmão. No último semestre da faculdade de comunicação a gente tinha uma disciplina chamada Jornalismo Investigativo. Eu fiz uma matéria sobre o episódio do caso do ‘Homem errado’. Já fiz gravando e, a partir disso, comecei a pensar na possibilidade de fazer um curta-metragem sobre essa história. Então, desde 2010, a gente começou a receber projetos e tentar editais para poder fazer o filme, mas não conseguimos. Em 2015, no final do ano, iniciamos uma campanha de financiamento coletivo, que também não atingiu a meta. Mas em 2016 a gente fechou uma parceria com uma produtora do Rio Grande do Sul chamado Praças de Filmes, e começamos a gravar em junho do mesmo ano. Depois gravamos em novembro, em Brasília, com outra fonte. Finalizamos o filme em maio de 2017. Nós escolhemos falar sobre o extermínio da juventude negra porque, infelizmente, ocorre muito hoje em dia. Pegamos esse caso específico do Rio Grande do Sul porque somos gaúchas, conhecemos essa história dentro de casa, e pela oportunidade de falar sobre isso e, assim, termos mais uma plataforma para discutir sobre o racismo. A minha família guardou todas as matérias de jornais que saíram sobre o ocorrido. Quando a gente foi fazer o filme, nós descobrimos todos os detalhes, porque não sabíamos o local da execução e todos os outros pontos, por exemplo, que ele morreu algemado com as mãos para trás. Ficamos sabendo durante as gravações.

RR: Depois de 34 anos, “O Caso do Homem Errado” é o segundo longa-metragem dirigido por mulheres negras a entrar no circuito comercial brasileiro – o primeiro foi o filme “Amor Maldito” (1984), da cineasta Adélia Sampaio. Gostaríamos que você falasse sobre ser uma diretora negra que produz sobre a temática racial, e sua relação com o mercado cinematográfico.

O áudio visual é uma área muito elitizada e cara. A gente está entrando nesse circuito comercial agora, e vendo como funcionam os trâmites para estar nesse ambiente, mas eu já trabalho com cinema há alguns anos. Desde a época da faculdade, depois com alguns com alguns documentários, curtas, mas tudo em festivais. O máximo que eu consegui foram participações em festivais. E vem o longa-metragem, que é o primeiro que a gente faz, com a direção de mulheres. Eu e a Mariani Ferreira assinamos a produção executiva, junto com uma equipe e uma produtora por trás. São muitos equipamentos caros, entrando nesse meio de comércio, é algo muito novo e que as pessoas ainda estão vendo a melhor maneira de lidar com essas informações. E se passou 34 anos para que outra mulher negra chegasse nesse patamar, e eu publiquei um texto sobre isso, porque as pessoas estão reivindicando. Se for ou não, o que a gente pensa é que levou 34 anos para que outra pessoa chegasse nesse lugar, quase todas as barreiras nós precisamos furar. O registro de um filme na Ancine necessita, por exemplo, que se tenha uma produtora de cinema que reconhecida há um tempo, tem que pagar diversas taxas – que não são baratas –, cada taxa custa, no mínimo, R$ 1000. Depois tem a negociação com as salas de cinema, se você não tem distribuidora, tem que pagar ao cinema para exibir o filme. Tem, ainda, que levar público para garantir que seu filme vai ter expectador, para convencer de que é bom que esse cinema tenha esse filme lá. Então são muitas as questões para chegar ao circuito nacional. E, com isso, a gente percebe o porquê de ter levado 30 anos para que outra mulher negra, que não é qualquer outra pessoa, é uma mulher negra, chegasse aqui.

As dificuldades começam desde escrever os projetos, porque a gente não tem recurso para desenvolvê-los. Levamos oito anos para poder conseguir. E eu tive uma discussão com uma mulher branca do cinema, porque ela estava falando que se especializou em oito anos, só se dedicando. Ela tem uma produtora de cinema, faz curadoria de vários festivais grandes. Mas olha a diferença que nós temos aí, de como o racismo age, ela levou oito anos podendo se qualificar, para poder garantir que as portas do audiovisual se abrissem, e gente levou o mesmo tempo para ter condições de produzir uma obra cinematográfica, olha a diferença de oportunidade que existe nisso. E tudo isso é uma questão de como o racismo opera em todas as áreas e todas as frentes. A gente sabe que existem muitas mulheres negras que não deixam de produzir desde 84. Antes mesmo da Adélia tinham outras pessoas produzindo, hoje muitas mulheres continuam produzindo, aqui na Bahia a gente tem a Larissa Fulano de Tal, Viviane Ferreira, Juliana Dias. Em São Paulo tem a Renata Martins, no Espírito Santo tem a Hegli Lotério, em Porto Alegre a Mariane Ferreira. Tem muitas mulheres negras que produzem e eu poderia ficar aqui citando. O que a gente precisa é que anos após anos essas produções também cheguem nesse patamar comercial, porque é necessário que a gente ocupe esses espaços. E quando me perguntam se o filme vai ficar só no circuito comercial, não vai para outros lugares para fazer debate, a resposta é sim, e a gente quer levar os filmes para as comunidades, queremos dialogar e é esse o nosso público. Mas estamos fazendo atos políticos estratégicos, que é ocupar esses espaços. Escolhemos cinemas bons das cidades para ocupar, cinemas centrais, e fazemos com que o nosso público negro vá ao cinema – o que faz com que o filme fique em cartaz, para que a gente debata sobre essas questões raciais nesses ambientes.

Aqui em Salvador tem sido muito bom porque temos feitos bate-papos e o cinema está muito interessado em interagir com isso. Eu acho que é isso, não podemos ficar só falando do racismo com as pessoas negras, porque já sabemos como é que é, como ele interfere nas nossas vidas e as consequências. Precisamos falar de racismo com as pessoas brancas, para buscarmos outras soluções na questão específica do documentário, que é sobre segurança pública, e para dialogarmos sobre as formas com que eles agem, e que é preciso mudar essa forma de atuação. A gente precisa dialogar com a segurança pública. Os diálogos que o filme tem proporcionado têm sido muito gratificantes, porque a gente está avançando e tentando quebrar algumas barreiras, tanto dos 30 anos para chegar ao circuito comercial, como quebrar para mudarmos, por meio de debates, as formas de pensar. Sem isso, será muito difícil.

Juçara Pinto, viúva de Júlio César/ Arquivo pessoal

RR: O assassinato de Júlio César aconteceu em 14 de maio de 1987, um dia após a data histórica da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Este ano a abolição completou 130 anos, há uma relação, algum tipo de herança entre a escravidão e o caso ocorrido com Júlio César?

A gente carrega a marca da escravidão até hoje. E tem o racismo. A gente fala de um passado muito sensível. E vivemos isso até hoje. Um diretor de teatro daqui, Ângelo Flávio, fez um espetáculo chamado O dia 14, que fala sobre o dia seguinte à abolição, sobre como nós, negros, ficamos. Como as pessoas que vieram escravizadas para cá ficaram e permanece até hoje.

O quatorze é uma data horrível para mim, a Marielle Franco também foi morta no dia 14 de março. Um dia 14, assim como Júlio César. Fazemos algumas associações, com certeza, e tem a ver com todo esse histórico, de tudo que a gente carrega no Brasil, dele ser um país que não reconhece suas origens, e que não reconhece o cidadão negro como construtor desse país.

A Lívia Santana, promotora de justiça, ela fez uma análise muito boa sobre esses 130 anos da abolição (leia aqui o texto Sobre Princesas e Abolições: 130 anos da Lei Áurea). E, sem sombra de dúvidas, é resultado da escravidão. Não nos adianta celebrar o dia 13, celebrar essas datas que não têm reconhecimento para nós.

RR: O filme conta a história da prisão ilegal e da execução de Júlio César, realizada por policiais militares de Porto Alegre, algo comum na vida da população negra brasileira. O documentário tem um caráter de denúncia, daquilo que o movimento negro tem chamado de genocídio do povo negro. As estatísticas sobre os homicídios, violência policial e encarceramento, mostram que a população negra é o grupo social predominante nestas cifras. Você chegou a receber algum tipo de ameaça ao resgatar este caso?

Enquanto as pessoas não quiserem discutir sobre, elas vão procurar formas, barreiras, para que o episódio, em si, não seja comunicado, falado, debatido, então, eles vão procurar criar formas para evitar que isso seja levado à frente. Porque envolve a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, uma instituição muito grande, e os policiais e as famílias. No caso do filme, são 14 famílias envolvidas, além da família do Júlio César. É trazer tudo à tona de novo. Há 30 anos houve o julgamento, o trâmite por alguns anos, e se passam 31 anos. E volta tudo, esse assunto, essas pessoas que, atualmente, já estão mais velhas e têm filhos. Isso implica em trazer toda essa situação novamente com a instituição de segurança pública do Estado. E quando as pessoas não querem dialogar sobre determinado assunto, pode ser que aja algum tipo de barreira.

Making of/ Arquivo pessoal

RR: A receptividade e a crítica que o documentário tem recebido, de alguma forma, superou as suas expectativas enquanto diretora iniciante?

Surpreendeu, sim. A gente estava tentando um caminho de levar o filme para festivais, não aconteceu porque os festivais não selecionaram o filme. Tanto é que a gente queria, fizemos novamente a ‘vaquinha’, as pessoas da comunidade negra também financiaram as inscrições nesses festivais e, por não ser selecionado, resolvemos ir para o circuito comercial.

Já no circuito, resolvemos começar tudo lá por Porto Alegre, por se tratar de um caso que é muito vivo na cidade. A imprensa deu muita visibilidade para as ações do filme, além de noticiar muito. Os críticos de cinema foram assistir e fizeram suas críticas, analisando como uma obra cinematográfica, porque a gente entrou nesse parâmetro dentro do cinema. As pessoas podem dizer que o filme é ruim, mas não podem dizer que ele não está dentro de um parâmetro de obra cinematográfica.

Eu tenho tentado acompanhar todos os circuitos comerciais que a gente têm feito. Duas semanas em Porto Alegre e Salvador. Eu vou sempre aos cinemas para falar com as pessoas. Entender o retorno do público em si, que não é um público do audiovisual, que é um público mais geral, e, na verdade, é para esse o público que a gente faz o filme. Eu não estava esperando esse retorno, não tinha nem dimensionado, estava esperando, sim, encontrar algumas pessoas da segurança pública para combater a questão do filme – para isso eu já me preparava, mas não constatar que a produção foi acolhida pelas pessoas. E tem sido um aprendizado muito grande, um retorno de acolhimento por parte da comunidade negra. É um filmes que fala dos nossos problemas.

Camila e Mariani/ Arquivo pessoal

RR: Você nasceu e morou a maior parte da sua vida em Porto Alegre, mas já está em Salvador há oito anos. Quais são as semelhanças e diferenças da atuação do racismo nessas duas cidades?

Em Porto Alegre a população negra é de 16%, em Salvador é de mais de 80%. Desde criança, quando eu vinha a Salvador para passar as férias, eu super me identificava com a questão racial, porque via muitas pessoas negras nas ruas, muita gente te chamando de bonita, coisa que no Rio Grande do Sul não há tanto. Então, havia essa questão de identificação racial ao vir de férias para Salvador. Mas quando você mora, percebe que o racismo é tão forte e estruturado que não tem como dimensionar se é mais forte na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Porque o Racismo é cruel em qualquer parte do mundo, ele mata, mata pessoas negras em qualquer lugar do mundo, no Sul ou na Bahia.

Na Bahia a população negra é a maioria e vive em condições de miséria. Não está nos espaços de poder, assim como no Rio Grande do Sul, onde a população negra é minoria e também não ocupa esses espaços, vivem em condições horríveis. O racismo é uma estrutura montada e a gente ainda não consegue quebrar essa barreira, não tem como dimensionar o nível de crueldade dele, porque é um nível surreal. A gente morre todos os dias, morre de todas as formas, não só letal, mas psicologicamente, de todas as formas nós somos mortos sem ter acesso à educação, à saúde, à moradia, às formas dignas de sobrevivência e vida. Porque o cidadão negro sobrevive no país, ele está sempre tentando sobreviver a cada dia. Todo mundo deveria ter saneamento básico, um teto… E a nossa população negra não tem isso. Então é cruel aqui, no Acre, ou no Rio Grande do Sul.

Henrique Oliveira é colaborador e colunista da Revista Rever/Salvador, Tailane Muniz é jornalista/Salvador