A inspiração para a coluna desta semana surgiu a partir das inquietações provocadas pelo incêndio na estátua de Borba Gato no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Esse personagem se inclui entre os famosos bandeirantes, também chamados de “sertanistas” ou “paulistas”, gente que interiorizava as fronteiras do Brasil, ainda colônia de Portugal, frequentemente às custas da destruição de comunidades indígenas e de seus habitantes e, não raro, também de africanos escravizados e seus descendentes. Após o ato, realizado por um grupo de ativistas, diversas pessoas se manifestaram nas redes sociais condenando o que eles chamaram de “vandalismo” e defenderam a permanência do monumento por se configurar em patrimônio cultural.

Entre eles, alguns – pasmem – historiadores defendiam a ideia de que a homenagem foi erigida em função de sua participação na expansão das fronteiras do Brasil e de que o ato questionador – nesse caso, a derrubada, incêndio ou coisa do tipo – configuraria “anacronismo”. No linguajar dos historiadores, significa analisar o passado pelas lentes do presente, sendo esse o nosso “pecado mortal”. Mas desde quando se perdeu a capacidade de se indignar com as iniquidades do passado? O que sensibiliza mais? A morte de milhares de indígenas pelas mãos de grupos que exploraram o interior do Brasil ou a derrubada de uma estátua em sua homenagem?

Toda essa discussão abriu uma oportunidade para debater o tema central deste texto, as memórias da escravidão no Brasil contemporâneo. Na verdade, a discussão a respeito da retirada dos monumentos em homenagens a traficantes, escravistas de toda ordem ou a participantes no extermínio de populações indígenas não é nova. Desde a década de 1990, pelo menos, ativistas em diferentes partes do mundo buscam sensibilizar o poder público a respeito da impertinência – e mais do que isso, o desrespeito à memória daqueles atingidos pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados ou do cativeiro indígena – em preservar homenagens a personagens que atuaram nesse infame comércio de seres humanos. O assunto voltou com força à cena pública em 2020, quando manifestantes na cidade de Bristol, na Inglaterra, colocaram ao chão uma estátua de Edward Colston, famoso traficante ali nascido. Como um bumerangue, ativistas em outras partes do mundo protestaram pelo fim das homenagens a colonizadores, traficantes e agentes do colonialismo europeu na África.

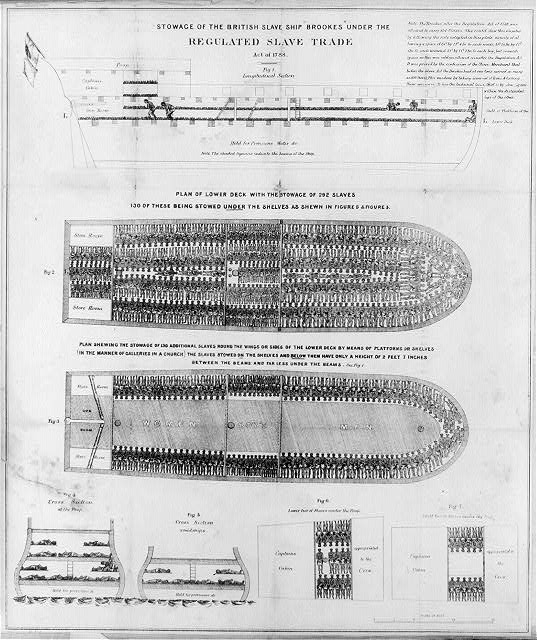

Como não poderia deixar de ser, os protestos alcançaram o Brasil, a principal nação escravista das Américas. Ao longo de mais de 300 anos de tráfico, o Brasil (ainda colônia e depois como nação independente) recebeu cerca de 5 de cada 10 africanos que deixaram a África à força a bordo dos famigerados navios negreiros. Estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas desembarcadas nos principais portos brasileiros (Rio de Janeiro, Salvador e Recife), como mostra o banco de dados Slave Voyages, uma plataforma online que estima o tamanho dessa tragédia humana. E, no entanto, a memória de alguns dos principais empresários do tráfico continuam reverenciadas em praças públicas, prédios e ruas dos grandes centros urbanos contemporâneos.

Todo esse assunto gira em torno da questão da memória. Como explica a historiadora Ana Lucia Araújo, a memória coletiva, construída no interior de certos grupos sociais, se transforma em memória pública quando é instrumentalizada para construir e reforçar a identidade de certos grupos. No caso das memórias coletivas e públicas sobre a escravidão e o tráfico transatlântico de africanos escravizados, como ela envolveu uma multiplicidade de atores, e tem uma dimensão transnacional, não raro essa memória coletiva da escravidão tende a ser a os dos grupos dominantes (os escravistas), enquanto a memória dos grupos vitimados pelo comércio transatlântico de escravizados (os descendentes dos africanos) tendem a ter suas narrativas invisibilizadas.

É o caso, por exemplo, da memória constituída a respeito dos traficantes negreiros. Se não fosse assim, como explicar que alguém como Joaquim Pereira Marinho, conhecido traficante que atuou durante a ilegalidade do tráfico, entre 1831 e 1850, tenha sido homenageado por suas ações caridosas? Pereira Marinho tinha péssima reputação inclusive entre os seus contemporâneos, como mostra Cristiana Lyrio. Mas ao longo de suas últimas décadas de vida foi estabelecendo uma reputação positiva como grande empresário capitalista, benfeitor, prestativo, bondoso. Pereira Marinho seguiu a mesma cartilha dos grandes traficantes antes dele, aqui e em outras cidades escravistas pelo mundo. Ele circulava nos principais espaços da elite local, entre eles a Santa Casa de Misericórdia, uma das mais antigas instituições da sociedade colonial, do qual foi provedor, ou presidente. Tudo isso o cacifou como figura de destaque naquela sociedade até que, no fim da sua vida, ganhou a estátua que até hoje adorna a entrada de um famoso hospital de Salvador e que, ironicamente, atende diariamente centenas de pessoas negras. Ainda mais irônico, em seu testamento, de maio de 1884, Pereira Marinho afirmava ter conseguido sua fortuna “com economia e honestidade e honradez em minhas transações comerciais, nunca deixando de fazer ao meu semelhante o bem que podia fazer”. Nenhuma palavra sobre os africanos transportados a bordo dos seus navios.

Mas as leitoras e os leitores podem argumentar: “Ora, Carlos, mas ele foi homenageado pelo que fez de bom, não pelo que fez de ruim”. Mas isso inviabiliza a indignação pela presença de uma homenagem pública a um indivíduo com um currículo tão extenso de iniquidades? Joaquim Pereira Marinho foi responsável pela importação de cerca de 11.500 seres humanos. Não seria isso suficiente para interditar qualquer tipo de homenagem? Aproveito, aliás, esse momento para falar sobre outro argumento problemático, o suposto anacronismo do qual falei no começo. Há entre nós – mas não entre os leitores e leitoras dessa coluna, creio – aqueles que argumentam que aquela era a sociedade da época e que, portanto, devemos contextualizar as ações desses indivíduos. Mas uma coisa é contextualizar, explicar como a sociedade colonial criou as condições para determinados processos históricos; outra, bem diferente, é relativizar as iniquidades cometidas contra a população negra e indígena sob a justificativa de um suposto “anacronismo” histórico.

Até porque a contestação à escravidão africana ou ao extermínio indígena não começou ontem, ou mesmo no ano passado. Contemporâneos já questionavam enfaticamente a perversidade da colonização e seus ataques às populações indígenas ou o a violência do tráfico e do cativeiro africano. Já no século XVI, quando a escravidão indígena se estabelecia pelas Américas, alguns teólogos debateram ardentemente sobre o tema, como Bartolomé de Las Casas e Sepúlveda, no que ficou conhecido como a controvérsia de Valladolid. Aqui no Brasil, o jesuíta Manuel da Nóbrega (outro personagem que figura entre as homenagens distribuídas nas cidades brasileiras) e Luis da Grã debatiam sobre o mesmo assunto. Enquanto Nóbrega queria utilizar o trabalho indígena nos aldeamentos jesuíticos, Luís da Grã, não, exceto em casos específicos e em troca de pagamento.

Esse debate não esteve restrito somente às populações indígenas. Padres jesuítas questionaram o estatuto da população africana escravizada. No século XVI, Manuel Garcia, Gonçalo Leite e outros jesuítas criticavam a escravização ilegal de africanos e se recusavam a confessar os senhores de engenho que não provassem a posse legítima. Em 1583, o padre Miguel Garcia também se recusava a confessar qualquer senhor de escravos, incluindo os próprios colegas jesuítas. O bispo de Cabo Verde, Pedro Brandão, também criticava a difusão do escravismo pelos portugueses, e acabou sendo forçado a renunciar ao bispado. No século XVII, Lourenço da Silva Mendonça peticionou ao Vaticano sobre os abusos praticados no tráfico atlântico e pedindo a liberdade dos escravizados cristãos maltratados pelos senhores. E no final do século XVIII, o parlamento britânico discutia as condições desumanas do transporte de africanos através do Atlântico e a brutalidade daquele comércio, tendo entre um dos principais ativistas para a extinção do tráfico inglês o africano Olaudah Equiano, que experimentou o drama da travessia do Atlântico e escreveu uma autobiografia na qual narrava a sua história. Ou seja, aqui, na Europa ou em outras partes das Américas, há um histórico de contestação à violência colonial.

A retirada das estátuas não significa o apagamento da história. Esses objetos podem ser recolocados em museus e lá esses personagens poderão ser contextualizados – inclusive o movimento que levou à sua retirada e remoção – e receber um tratamento adequado. Isso é importante porque sob a defesa e a preservação ao patrimônio histórico corremos o risco de promover a “patrimonialização do racismo”. O termo, cunhado por Ana Flávia Magalhães Pinto, se aplica com perfeição à discussão que estamos travando. Porque a manutenção desses monumentos nos espaços públicos, sejam aqueles que fazem referência aos chamados bandeirantes ou a traficantes de africanos escravizados, de alguma forma legitima a violência.

Reconhecer que nossa história é marcada pela violência e que o racismo resultante do processo de mais de 350 anos de escravidão é uma ferida aberta na sociedade brasileira é o primeiro passo no sentido de reavaliar os significados mais profundos dessas estátuas. Mais do que isso, é um marco civilizatório. Porque elas não são apenas estátuas; elas são monumentos, são homenagens a pessoas que tiveram uma carreira marcada por atos brutais, hediondos. É um debate sobre o direito à memória e o direito à cidade. A sociedade civil organizada deve decidir quem deve ou não ser homenageado nos seus espaços públicos. E apesar disso elas continuarão a receber atenção especial nos espaços públicos brasileiros?

Assista ao vídeo do historiador Carlos da Silva Jr. no Acervo Cultne sobre este artigo:

Nossas Histórias na Sala de Aula

O conteúdo desse texto atende ao previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Ensino Fundamental: EF07HI16 (7º ano: Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos escravizados); EF08HI14 (8º ano: Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas); EF08HI20 (8o ano: Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas).

Ensino Médio: EM13CHS101 (Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais); EM13CHS503 (Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos).

Carlos da Silva Jr.Professor de História da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); presidente da Associação Brasileira de Estudos Africanos (ABEÁfrica); E-mail: [email protected]; Instagram @csilvajunior

** ESTE ARTIGO É DE AUTORIA DE COLABORADORES OU ARTICULISTAS DO PORTAL GELEDÉS E NÃO REPRESENTA IDEIAS OU OPINIÕES DO VEÍCULO. PORTAL GELEDÉS OFERECE ESPAÇO PARA VOZES DIVERSAS DA ESFERA PÚBLICA, GARANTINDO ASSIM A PLURALIDADE DO DEBATE NA SOCIEDADE.