Não é só no olhar de discriminação, nas frases que ferem a igualdade racial ou em atitudes desrespeitosas que grupos negros são segregados por sua raça ou cor. O preconceito permeia outras esferas do cotidiano dessa população, que ainda enfrenta dificuldades para ocupar cargos de chefia e comando, ter acesso à educação, a posses e a salários equivalentes aos valores pagos aos brancos. Foi o que ficou evidenciado na semana que se encerrou com um caso emblemático ocorrido na rua, em Belo Horizonte, quando a historiadora e professora Luana Tolentino, que é negra, foi vítima de preconceito racial. Ela foi abordada por uma senhora e questionada se fazia faxina. “Altiva e segura, respondi: Não. Faço mestrado. Sou professora”, descreveu Luana em uma rede social.

O caso chamou a atenção para a forma como a discriminação racial está atrelada ao mundo do trabalho e estabelece estruturas de hegemonia que vinculam negros a postos de serviço subordinados, social e economicamente inferiores. É o que explicam especialistas e mostram dados de institutos de pesquisa. Para se ter ideia, os últimos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre o quarto trimestre de 2016, revelaram que a taxa de desemprego permanece maior entre negros e pardos, que também têm salários mais baixos.

Na ocasião, a renda média real recebida pelas pessoas ocupadas no país foi estimada em R$ 2.043. O rendimento dos brancos era de R$ 2.660 (acima da média nacional), enquanto o dos pardos ficou em apenas R$ 1.480 e o dos trabalhadores que se declaram pretos esteve em R$ 1.461. A taxa de desemprego entre os diferentes grupos também confirma o preconceito racial. O índice entre pessoas que se declararam de cor preta ficou em 14,4% no quarto trimestre de 2016, enquanto a taxa entre a população parda foi de 14,1%. Os resultados são maiores que o da média nacional, de 12%, e do que o registrado pela população branca, que teve taxa de desemprego de 9,5% no quarto trimestre de 2016. Na avaliação do sociólogo Luiz Chateaubriand, da Superintendência de Estudos Econômicas e Sociais da Bahia, os dados são um resultado da forma como o mercado se estrutura em função das questões de raça e cor.

Também analista da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o especialista explica que população negra e parda tem mais dificuldade de obter emprego, mesmo quando tem o mesmo nível de escolaridade e titulação. E que, quando consegue, está sub-representada em postos de comando e chefia ou acesso a bens e propriedades, além de ganhar salários mais baixos do que a população branca.

CAMINHOS

“O racismo é um componente da estruturação do mercado de trabalho. Sob qualquer aspecto que se observe, a raça pesa, é um condicionante que influencia o lugar do negro nos postos de trabalho”, afirma o especialista, lembrando ainda como as questões de gênero também interferem. “Para a mulher negra, a situação é ainda pior”, diz. Para o sociólogo, mudaressa realidade exige investimento em pelo menos duas medidas: “É preciso equalizar as liberdades de acesso à educação, em qualquer nível, que permitam às pessoas ingresso independente da raça. No mundo do trabalho, também tem que haver um bom sistema de cotas, solução que não é permanente, mas necessária para se alcançarem percentuais melhores, especialmente na esfera privada. No caso da Luana Tolentino, foi preciso muita persistência para chegar ao mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

Ela contou que sempre batalhou para ajudar nas despesas da casa e, com o fruto do trabalho, conseguiu ingressar na faculdade para alcançar o sonho de se tornar professora. “Quando adolescente, trabalhei como faxineira, mas logo saí devido às condições do trabalho. Depois, fui telefonista, mas também saí após um episódio de preconceito racial. Voltei à faxina para pagar meus estudos, já que à época não existiam Pro-Uni e Fies”, contou. Foi na história de vida que Luana se inspirou para sua dissertação na Ufop, que trata da contribuição intelectual de mulheres negras à ciência. Sobre o episódio de quinta-feira, Luana descreveu a reação da mulher que a abordou na rua: “Da boca dela não ouvi mais nenhuma palavra. Acho que a incredulidade e o constrangimento impediram que ela dissesse qualquer coisa”, contou, no Facebook.

A professora afirmou que não se sentiu ofendida por ter sido confundida com uma faxineira, mas incomodada com o preconceito implícito na pergunta. “O que me deixa indignada e entristecida é perceber o quanto as pessoas são entorpecidas pela ideologia racista. Sim. A senhora só perguntou se eu faço faxina porque carrego no corpo a pele escura”, escreveu. Ela lembrou ainda que quando se trata das mulheres negras, espera-se sempre que estas ocupem o lugar da empregada doméstica, da faxineira, dos serviços gerais, da babá, da catadora de papel, entre outros trabalhos braçais e com pouco nível de instrução. “Isso permanece até hoje. Causa muito estranhamento quando um negro se torna médico ou advogado.

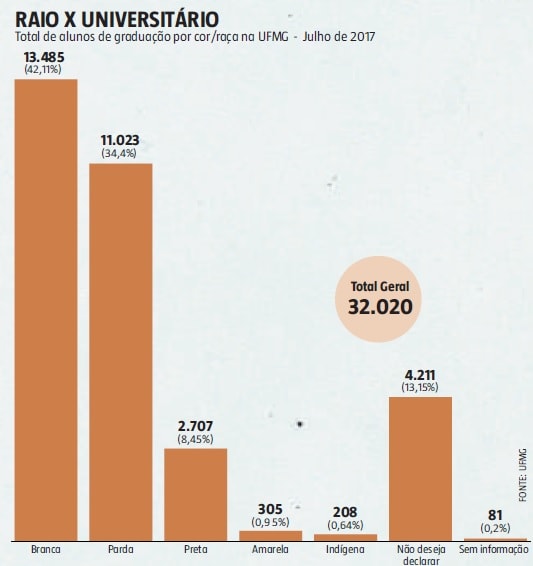

Ao passo que é normal ser faxineira, porteiro ou garçom”, disse. Cotas no caminho da mudança Ao passo que avanços foram alcançados na política de acesso à educação superior, com a instituição da política que cria cotas para negros em universidades do país, ainda é clara a presença maciça de brancos nessas instituições. Prova disso está na distribuição de vagas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde 42,11% das cadeiras ainda são ocupadas por pessoas que se autodeclararam brancos, contra 8,45% declarados pretos.

No ano passado, a universidade atingiu a cota máxima de oferta para pretos, pardos e indígenas que estudaram em escolas da rede pública, ofertando 50% das vagas para essas categorias. Ainda assim, ainda há muito o que ser feito na educação, de modo geral, como explica a socióloga Inês Teixeira, professora titular da Faculdade de Educação da UFMG. Segundo ela, “os processos históricos e o imaginário das pessoas ainda colocam o negro em posições permeadas por estereótipos de inferioridade que precisam ser combatidos”.

Ela conta que à época da elaboração da pesquisa Memórias e percursos de gerações de professora e estudantes negros da UFMG, da qual participou, há uma década, havia área da UFMG que não tinha nenhum professor negro. “Claro que essa realidade mudou, mais ainda há muito o que ser feito”, avalia. A questão é que “a mentalidade escravocrata não está eliminada e ainda é muito forte no sentido de endereçar as pessoas negras para atividades como as domésticas ou outros trabalhos braçais, como ocorria no período da escravidão”, afirma a filósofa Shirley Miranda, também professora da FAE. Ela também comenta o desnível identificado na presença de negros e brancos na educação, mas ressalta a importância da política de cotas e o avanço com a recente aprovação da medida também para a pós-graduação da UFMG. A coordenadora do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-brasileira (Cenarab), Makota Célia Gonçalves, explica como esse preconceito afeta o negro não só no mercado de trabalho e na educação, mas também em esferas pessoais. “Isso fere nossa subjetividade. O racismo brasileiro não tem nada de gentil. Ele é perverso.

Em um desses casos, uma moça negra teve seu turbante puxado por um senhor quando ia pegar o ônibus. Em outro, o mesmo ocorreu em um baile de formatura. Estamos vivendo em uma sociedade que alimenta o ódio por estar incomodada com a perda de privilégios históricos, já que negros vêm disputando vagas e postos de poder antes não ocupados por essa população”, afirma. Ela diz, no entanto, como ainda há desafios. “O primeiro deles é vencer o preconceito.

As pessoas precisam parar de nos ver de forma estereotipada, como se o negro só jogasse capoeira, andasse em rodas de samba ou em postos de trabalho inferiores. Estamos alcançando novas possibilidades e isso deve ser respeitado”, cobra.