Mostra revela carisma e empatia da apresentadora que chegou a ser cotada para a presidência

por THE NEW YORK TIMES no O Globo

Leia mais: https://oglobo.globo.com/cultura/exposicao-no-smithsonian-revela-forca-de-oprah-winfrey-22811143#ixzz5JFzE0AmZ

stest

Alguém passou mais tempo na carreira jogando os braços para o alto em momentos de choque e alegria do que Oprah Winfrey? Talvez — talvez — alguns fãs de esportes sofridos e desgastados. Mas nos 25 anos de seu talk show, cinco dias por semana, de 9h ao meio-dia, com audiências gigantescas, Winfrey ergueu muito os braços. Em grandes viradas, presentes e surpresas de celebridades, como no dia, em 2011, já no final do “Oprah Winfrey Show”, quando ela se virou e viu Stevie Wonder, ao piano, surgindo no palco. Ela ao mesmo tempo animava o público e parecia ter ganhado o maior prêmio de sua vida.

Ela e suas milhares de horas de TV são agora objeto de uma grande exposição no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian, revelando como o show era, o que fez e significou. E isso inclui o momento de Stevie Wonder.

A instalação “Watching Oprah: The Oprah Winfrey Show and American Culture” é uma mistura de biografia, antropologia, sociologia, nostalgia, história e insight de dar água na boca. Fala sobre cultura, raça, gênero, tecnologia, mídia, educação, consumismo, economia, beleza, moda e direito em um potente espetáculo dinâmico. Você sai de lá com uma compreensão mais completa da rara determinação de Winfrey de se importar com as pessoas e admirando como ela ainda consegue fazer isso.

O trecho com Stevie Wonder dura cerca de 15 segundos — mas fica com você. Por um lado, expõe um aspecto normal de alguém que, como uma apresentadora de TV muito famosa, poderia fazer Stevie Wonder surgir a qualquer momento.

Por outro lado, as mulheres na plateia (milhares delas, negras e brancas) pulam e gritam, com seus braços no ar. Por Stevie Wonder, obviamente. Mas elas ficam ainda mais extasiadas pela alegria que ele trouxe a Winfrey. Não é exatamente um culto. É uma rede social simbiótica viva e gritante. Quando ela aperta o botão “curtir”, seu vasto eleitorado acompanha.

O programa está fora do ar há sete anos, e faz falta. Mais de um ano antes de “Watching Oprah”, a WBEZ de Chicago lançou o podcast “Making Oprah”, uma deliciosa mistura de bastidores que Jenn White apresentava com o prazer de uma fã e olhar crítico.

E Winfrey não desapareceu. Desde que “Oprah” saiu do ar, ela virou uma atriz de cinema ainda mais instintiva, escreveu livros, está vivamente ativa no Instagram, tem uma rede de TV a cabo e um podcast sobre bem-estar, e parecia extremamente contente no casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry, no mês passado.

No entanto, se os Estados Unidos não conseguem realmente sentir saudades de Oprah Winfrey, podem sentir falta das ideias dela. De Oprah como um totem da humanidade, respeito, generosidade e diversão.

Talvez o caos extremo dos acontecimentos atuais tenha nos deixado ansiosos pela autoridade moral de Oprah Winfrey: massacres escolares, policiais atirando em negros desarmados, homens que maltratam mulheres, governo separando crianças imigrantes de seus pais. Sempre que alguém implora por um debate nacional — sobre qualquer coisa, na verdade — o que eles estão dizendo é: “Onde diabos está Oprah?”

Muitos batsinais desesperados surgiram nos últimos seis anos e, em janeiro, o país acreditava que ela estava estava respondendo. Ou foi assim que muitos interpretaram o seu discurso no Globo de Ouro. Em meio à estrondosa repercussão, surgiram gritos de “Oprah presidente!”

Como oratória, o momento realmente foi eletrizante. Ela endossou a plataforma de igualdade de gênero da noite contando a história de Recy Taylor, uma mulher negra do Alabama que homens brancos estupraram em 1944. Denunciou a grosseria do nosso momento nacional elogiando a mídia. Mas o discurso não foi suficiente. As pessoas queriam embarcar na onda “Oprah 2020” — quando acontecem as próximas eleições presidenciais americanas.

A presidente Oprah virou a fantasia de um antídoto para um mandatário cáustico e caprichoso: a mulher com a “rede de anjos” enfrentando um mestre troll do Twitter, um gênio da televisão trombando com outro. Mas a exposição do Smithsonian deixa o espectador pensando que ela provavelmente esperaria melhores fantasias de nós. Faz pensar que ela pode ser boa demais para o que qualquer candidato teria que fazer e dizer nesse clima político atual para ser eleita presidente de qualquer coisa.

Em “Watching Oprah”, você examina fotos de infância, diários, cartas do ensino médio e uma cópia assinada de “Eu sei por que o pássaro enjaulado canta” de Maya Angelou. Absorve a música, os discursos, o imaginário e a escrita em uma sala dedicada aos artistas, autores e movimentos políticos que ajudaram a jovem Oprah a determinar quem ela queria ser.

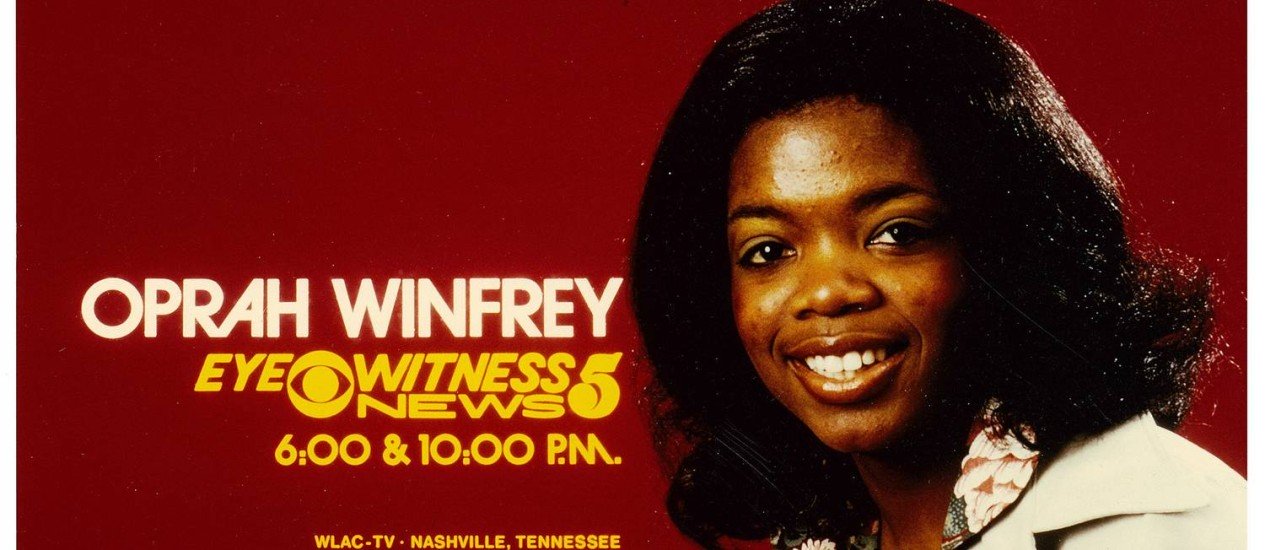

Confere uma divertida instalação dedicada à performance em “A Cor Púrpura”, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e o espaço que relembra seu início na televisão, incluindo uma montagem de três minutos sobre Baltimore e Chicago nas décadas de 1970 e 1980, com uma das mais charmosas edições que você vai ver. Em algum momento, uma jovem Winfrey, em roupa de ginástica, mostra as pernas numa matéria sobre aeróbica e brinca: “Ah, você vai amar essa foto”.

Há uma réplica do corredor curto que ela atravessava para subir ao palco. Ele se abre para o espaço dedicado ao programa em si — um par de poltronas em uma plataforma na frente de um monitor grande. Há uma enorme câmera de gravação da Sony, quase consciente, os livros autografados dos participantes do programa e alguns figurinos de Oprah: a camisa preta de gola alta e calça de couro que ela colocou para Tina Turner, a vestido do discurso de DeMille, o lendário Calvin Klein que ela usou no dia em que surgiu mais magra na TV.

Há dois cartões azuis de perguntas — impressas e escritas à mão, presumivelmente pela apresentadora — para a primeira conversa de Winfrey com Tom Cruise após o constrangedor espetáculo dele no sofá: “Você tem algum arrependimento sobre qualquer coisa nesses últimos três anos?”

Há uma imensa parede com o título e data de exibição de cada um dos 4.561 programas: “O que você representa?” (24/04/00), “Tipper Gore sobre depressão” (22/6/99), “As esposas confessam que são gays” (10/2/06), “Homens que não podem ser íntimos” (21/07/88), “Ramificações do Abuso Sexual” (4/14/88), “Jennifer Aniston e Beyoncé” (11/13/2008), “Quão segura é a sua casa quando está sozinha” (12/1/06), “Cozinhando com Patti LaBelle” (2/7/99), “Donald J. Trump” (25/4/1988), “Você e normal? Faça o teste!” (01/12/2010), “O que é um Wigger?” (9/9/93), “Como usar sua vida” (4/10/00).

Tem muita coisa. E a exposição revela muitas contradições sobre os EUA. Ela mostra uma mulher que cresceu pobre no Sul segregado e se tornou a primeira bilionária negra do país. Sua prosperidade inspirou outros a prosperarem, mas “Watching Oprah” fica perto da peça central e moral do museu (“A People’s Journey”): uma odisséia devastadora sobre a criação dos Estados Unidos. Escravidão, racismo, revolução, inovação, trabalho duro e boa sorte.

Em 1987, Oprah levou seu programa ao condado de Forsyth, na Geórgia, onde quase todos os moradores negros foram expurgados. Ela queria saber o que assustava tanto os moradores brancos e continua tendo que lembrar aos racistas em seu público que a mulher conversando com eles também é negra.

Winfrey contribuiu com mais de US$ 20 milhões para o patrocínio do museu. Portanto, muitos desconfiam da intenção de uma exposição como essa, sugerindo que pode ter sido comprada. Mas a doação não impediu a exposição de apresentar críticas feitas pelo público.

O programa inclui uma carta de 1986 de uma mulher negra para quem Winfrey não teria ligado durante uma transmissão porque ela não “parecia uma mulher negra feia, gorda, sem instrução e frustrada, que é típica da maioria das mulheres que você permite falar em seu programa”. Se a carta for real (mulheres brancas suburbanas compunham sua maior demografia), o programa não foi assim por muito tempo.

Este pode ser o único show na história da televisão a apresentar uma feroz discussão entre quatro mulheres negras sobre como é fazer parte do Partido Republicano. Esse segmento relembra as raízes profundas do programa como um diálogo ambulante, ao longo de eventos nacionais, tragédias e desastres, com Winfrey segurando o microfone (vários deles presentes na exposição).

O programa apresentou, em 1992, um punhado de episódios ousados sobre racismo, inclusive um logo após os tumultos em Los Angeles e outro que contou com um painel de índios americanos e uma plateia branca ouvindo suas queixas.

Um problema em ser realmente bom no que faz é que as pessoas não te deixam parar. E Oprah não fazia esse trabalho sozinha. Ela era uma plataforma. Ela era o Facebook. Esqueça a presidência. Ela era a facilitadora em chefe. Quanto mais ela nos capacitava a falar, mais sabia como seu algoritmo emocional poderia nos fornecer livros, sentimentos e ferramentas para melhorar. E ela assumiu riscos reais para entender melhor esse país também.