Vítimas e mães que perderam os filhos se ajudam com apoio emocional

Angela Pinho no Folha de São Paulo

Mara se comoveu com Rossana, que aprendeu com Neon, que admirou Zilda, que se identificou com

Solange, que acompanhou Juliana na delegacia e se espelhou na força de Mara.

De mães da chacina de Osasco (Grande São Paulo) às de estudantes secundaristas, de donas de casa religiosas a ativistas transexuais, mulheres que protagonizaram ou foram vítimas colaterais da violência formam um grupo de ajuda mútua que inclui de suporte emocional a idas a delegacias e advogados.

A ideia de ficarem juntas partiu de uma denúncia internacional. Em 2016, as ONGs Criola e Geledés apresentaram à OEA (Organização dos Estados Americanos) um dossiê que detalha violações a direitos de mulheres negras.

O documento apontou que os homicídios de que elas são vítimas subiram 54% de 2002 a 2013, enquanto caíram 9% no caso das mulheres brancas. Mostrou que as negras são as principais vítimas de mortalidade materna e ainda outro dado que parece não estar ligado a elas, mas está. Três em quatro mortes por homicídio no Brasil levam a vida de jovens de 15 a 29 anos de idade.

Por trás da estatística, estão mães enlutadas, tanto brancas como negras, que têm se organizado em diversos coletivos de ajuda mútua pelo país.

A partir dessa constatação, as duas entidades, com apoio da organização Open Society, decidiram ajudar a reunir mulheres de diferentes origens e causas no projeto intitulado Enquanto Viver, Luto. “O princípio é que elas trabalhem entre elas e, em algum momento, não dependam de nossas organizações para fazer o que precisam fazer”, diz Nilza Iraci, do Geledés.

Segundo o relato dela e de outras participantes, dos encontros saem amizades e ações conjuntas, mas nem tudo é harmonia em um grupo tão heterogêneo. As histórias de algumas ajudam a entender o que há de comum e o que há de diverso no conjunto.

ROSSANA E DUAS LEMBRANÇAS

Duas frases não saem da cabeça de Rossana Rodrigues, 49, desde que seu filho Douglas morreu aos 17 anos, assassinado por um policial militar que disse que a arma disparou sozinha.

A primeira é a que Douglas falou ao receber o disparo: “Por que o senhor atirou em mim?” A indagação está no muro da casa da costureira, na zona norte, e nas camisetas que ela usa dia e noite desde o episódio, há quatro anos. Sua gaveta tem mais de dez modelos da vestimenta.

A segunda frase é a última que ela ouviu do filho: “trabalhei a semana inteira, deixa eu me divertir”. Além de estudar, Douglas trabalhava durante a semana e entregava pizza sábado à noite. Morreu em um raro período de descanso.

“Quando ele partiu, me senti culpada de não ter deixado ele se divertir mais”, diz Rossana. Por isso, com seu outro filho, hoje de 17 anos, resolveu ser mais flexível com horários, com uma precaução. Acompanha ele e seu grupo de amigos noite adentro.

A caçula de nove anos também vive com ela. Outro dia, a garota perguntou, ao ver uma viatura: “eles vão matar a gente também, mãe?”

O caso de Douglas foi concluído em 2016, com o autor do tiro absolvido. Ele já havia sido demitido da PM em 2014. A Justiça aceitou a versão de que o tiro foi acidental, após um especialista afirmar que a arma pode disparar sem que o gatilho seja pressionado.

Rossana decidiu processar a fabricante da arma. “Se a empresa provar que a arma não tem esse defeito, vão ter que reabrir o caso do Douglas.”

Para ela, estar com outras mulheres permite que ela reviva algo de sua maternidade ferida. “Em casa, eu sou a Rossana mãe do Diego e da Anny. Lá eu sou a mãe do Dodô.”

MARA LÚCIA, MÃE E FILHA

“Esse ‘por quê?’ do Douglas entrou em mim de uma forma dolorosa”, diz Mara Lúcia Sobral, 52, ao lembrar o relato de Rossana em um encontro.

Líder de uma cooperativa de catadoras da Granja Julieta (zona sul), Mara perdeu não o filho, mas a mãe, aos dez anos. Segundo ela, a morte se deu por negligência médica após complicações de um aborto.

Sem ninguém, Mara saiu da Bahia e foi viver na rua em São Paulo, catando lixo. Divide o trabalho com o cuidado dos filhos —são 26, 5 biológicos e 21 adotados, alguns perderam as mães por violência. Três estão na faculdade.

A contagem a faz lembrar de um diálogo no grupo. “Alguém falou ‘perdi meu único filho’. Mas em qualquer idade a gente pode amar outra pessoa ou virar mãe de um filho.”

SOLANGE E JULIANA, ZONA LESTE

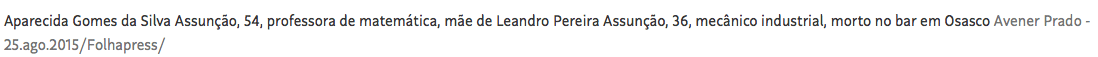

A dor da mulher que perdeu o único filho é a de Zilda de Paula, mãe de Fernando, um dos 17 mortos na chacina de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, em 2015. Zilda é uma das integrantes do grupo. Recentemente, convidou todas para seu aniversário, lembra Solange Oliveira.

Sol, como é conhecida, também perdeu há quase dois anos um de seus três filhos. Ele foi morto por um policial ao tentar participar de um roubo na saída de um banco.

Solange ficou em depressão por nove meses. Depois resolveu encontrar respostas. Descobriu quais são os laudos produzidos em crimes e como funcionam as investigações. Conseguiu um vídeo de uma câmera de segurança que gravou a morte do filho. Ela admite que ele estava armado, mas diz que foi morto quando já tinha se rendido.

A Justiça entendeu que o policial não deveria ser processado. Sol decidiu reunir outras mães da zona leste com histórias parecidas.

Juliana Salvador é uma delas. Seu filho, de 20 anos, também morreu por um tiro de policial, segundo o boletim, numa tentativa de roubo. Um dia depois da morte, ela recebeu no celular um vídeo em que o jovem agonizava. Solange a ajudou a levar o caso para a Corregedoria da PM.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o policial responsável pelas imagens responde a procedimento disciplinar. A pasta afirma que “não compactua com desvios de conduta” de PMs.

Juliana não integra o projeto em parceria com as ONGs, mas participa do grupo da zona leste, que reúne mais de 20 mães. Elas se acompanham em idas a delegacias e ao Ministério Público, intervêm em briga de casamento, ajudam a pagar passagem de ônibus.

NEON CUNHA, ELA

“A dor das mães nos ensina muito”, afirma a designer Neon Cunha, 48. Neon se define como “mulher, negra, ameríndia e transgênera”.

Nasceu Neumir. Aos 8 anos, conta, sofreu a primeira opressão. “Falaram pra mim: ‘a gente não gosta de andar com você porque você tem cor de sujeira’.”

Estudou, trabalhou, e sua luta contra a transfobia e pelo reconhecimento de seus direitos a colocou no grupo de mulheres.

Em um dos encontros, lembra, uma participante insistiu em chamar Neon e outra colega trans de “ele”. Seguiu-se uma discussão sobre gênero, identidade e respeito. “Hoje ela é uma pessoa superengajada no combate à transfobia.”

Megachacina em São Paulo

![]()

![]()