Era noite de 24 de janeiro, uma segunda-feira, quando o terreiro de candomblé Ilè Alaketú Àsé Omí Togun, em Vitória da Conquista, na Bahia, onde estavam cerca de 30 pessoas, foi surpreendido por um Fox Preto conduzido por um homem acompanhado de uma mulher e uma criança. O homem aumentou o volume da aparelhagem de som do carro para dizer frases como “Jesus Salva”, “Jesus Liberta” e “Jesus transforma”. O toque dos atabaques parou. O culto foi interrompido. A polícia foi chamada. Mas quando chegou, o veículo já havia ido embora.

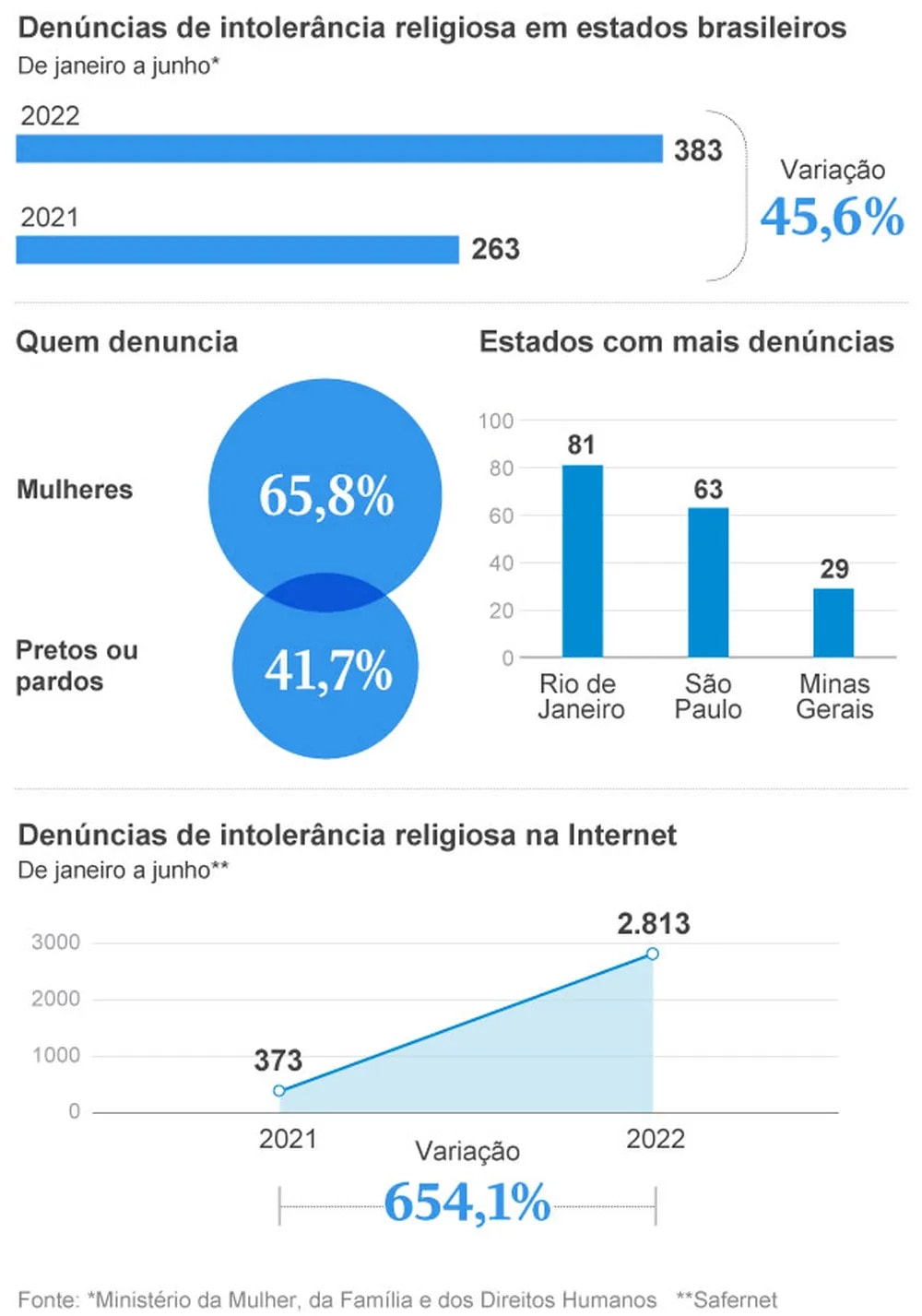

O caso baiano se soma a outras 383 denúncias de intolerância religiosa registradas de janeiro a junho deste ano no país. O número é 45,6% maior que o do mesmo período em 2021, quando 263 queixas foram feitas ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O aumento se reflete também no mundo virtual. A Central Nacional de Denúncias da Safernet registrou 2.813 denúncias de intolerância religiosa no primeiro semestre. Um crescimento de 654,1%, em comparação ao primeiro semestre do ano passado.

As denúncias de intolerância religiosa na rede foram as que tiveram maior aumento proporcional no primeiro semestre, superando o aumento de 520,6% de registros de homofobia (Em números absolutos, o mais denunciado foi a misoginia, com 7.096 casos). Associação civil de promoção e defesa dos direitos humanos na internet, a Safernet opera a central de denúncias em parceria com o Ministério Público Federal.

Responsável pelo Ilè Alaketú, o pai de santo Flávio Rosa, conhecido como Pai Loro, lembra que o responsável pela interrupção da cerimônia em janeiro era evangélico, como a maior parte das pessoas que atacam os candomblecistas e umbandistas.

— Insistem em dizer que cultuamos demônios. Uma filha já foi agredida por estar toda de branco na escola — queixa-se Pai Loro, que em 2020 denunciou uma mulher que invadiu o barracão do terreiro para quebrar imagens sagradas.

Suspeito não depôs

O caso do Ilé Alaketú lustra as dificuldades em levar adiante a punição a essas manifestações de intolerância. A Polícia Civil da Bahia abriu um inquérito sobre o caso, mas pouco foi feito na investigação, de janeiro para cá. Foi mandada uma carta precatória para a comarca de Mata Verde, em Minas Gerais, onde mora o suspeito do ataque, para que ele fosse ouvido. O pedido não teve retorno. A Justiça aguarda o depoimento.

Se o número de denúncias aumentou, quem denuncia pouco mudou. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que as vítimas que registraram queixas este ano têm o mesmo perfil dos que reclamaram no ano passado: cerca de 41,7% são pretos ou pardos e 65,8% são mulheres.

Com 81 casos, o Rio de Janeiro é o estado que mais concentrou registros de intolerância religiosa, seguido de São Paulo, com 63 denúncias, e Minas Gerais, com 29. A Bahia aparece em quinto lugar, com 22 queixas registradas. Durante todo o ano de 2021, 583 denúncias foram feitas.

Música alta e ameaça

A mãe de santo Ana Privat, que adota como nome de culto Mam’etu Kavunjenan, faz hoje acompanhamento psicológico, para tentar se livrar dos traumas que surgiram depois que foi atacado seu terreiro de candomblé Inzo Ngunzu ia Mukulundu Kavungo, no Rio de Janeiro. O ataque, em junho do ano passado, foi similar ao sofrido pelo Ilè Alaketú Àsé Omí Togun, em Vitória da Conquista: um casal de vizinhos passou a colocar músicas em alto volume para impedir a realização das celebrações.

Segundo Ana, o vizinhos também gritavam que o Inzo Ngunzu fazia “magia negra” e ameaçavam fechar o barracão.

— Fazíamos rodízio para ficar no barracão por medo de corrermos algum risco físico. Hoje só nos sentimos seguros em fazer nossas celebrações maiores com a presença de soldados da Polícia Militar na porta — conta a mãe de santo, que já havia sido alvo de preconceito em 2017.

O caso foi encaminhado para o Núcleo Contra a Desigualdade Racial, da Defensoria Pública do Rio.

Para a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público da Bahia, a intolerância pode atingir qualquer crença que fuja dos padrões do cristianismo. Os índices do ministério e da Safernet apontam, no entanto, que as religiões de matriz africana são as mais hostilizadas. O preconceito contra a umbanda e o candomblé, principalmente, configuram o chamado racismo religioso, lembra a promotora.

— O primeiro elemento da intolerância é o entendimento de que a sua crença religiosa é uma verdade absoluta, reforçando estereótipos de que Exu (entidade africana) é demônio, por exemplo. A discriminação também tem recorte de gênero, pois as mulheres negras no Brasil são as maiores vítimas de todos os tipos de violência. Nas religiões afro-brasileiras, o matriarcado é a base, então elas são as que mais sofrem — explica Sant’Anna.

A pesquisadora e ativista dos direitos afro-religiosos Iya Adriana de Nanã recorda que no Brasil Colônia e no tempo do Império, os escravocratas rompiam com as origens e ancestralidade da população negra, no processo de dominação e exploração de seus corpos. Para tanto, diversas estratégias foram utilizadas pelos colonizadores, segundo Adriana. Entre elas, a mudança dos nomes das pessoas escravizadas, a separação de famílias negras e a perseguição às práticas culturais e religiosas de matriz africana.

— As religiões afro-brasileiras sempre foram sinônimo de resistência frente aos racistas, que se sentem legitimados em nos atacar e privar direitos. Não punir os ataques físicos, verbais e institucionais fortalece o agressor e fragiliza as vítimas — queixa-se a ativista. (colaborou Lucas Altino)