No início de abril de 2016 o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da UNICAMP amanheceu pichado com os dizeres: “Aki (sic) não é senzala! Tirem os pretos da Unicamp já!”. Não foi a primeira manifestação do ano nestes termos. Havia cerca de um mês, outros rabiscos racistas tinham sido estampados no mesmo instituto. Os atos criminosos no início daquele ano letivo não foram mera coincidência. Era o primeiro ano de vigência das cotas raciais nos programas de pós-graduação do IFCH.

As pichações, à semelhança de outras ocorridas país afora, deixavam ver o tamanho da ira daqueles que acreditavam que as cotas estariam usurpando algo que concebiam como seu direito exclusivo, violando uma espécie de hierarquia natural que definia previamente quais lugares deveriam ser ocupados por brancos e negros na sociedade brasileira. “Tirem os pretos da Unicamp já!”. Subentende-se: Ela é nossa (deles) por direito! Ou seja, nos dizeres racistas, a presença de negros nos espaços acadêmicos é descabida, seu lugar é “naturalmente” outro: as ocupações menos qualificadas.

Denunciar a exclusão da população negra das instituições de ensino superior, sobretudo nas de maior prestígio, foi uma bandeira vigorosa na luta pelas cotas raciais na atualidade. A presença dos estudantes negros na Universidade de Coimbra, no século XVIII, não nega uma exclusão histórica, mas permite desnaturalizar a ausência deles do ensino superior durante o período escravista. Essa presença antiga no mundo acadêmico não se prende às teias da falácia meritocrática, invocada vez ou outra nas trajetórias excepcionais. Pelo contrário, mostra como a racialização e o racismo impossibilitaram, no mínimo, dificultaram e, finalmente, apagaram a presença destes sujeitos em Coimbra – e outras prestigiosas universidades da Europa e do Brasil – nos fazendo acreditar que eles nunca estiveram lá.

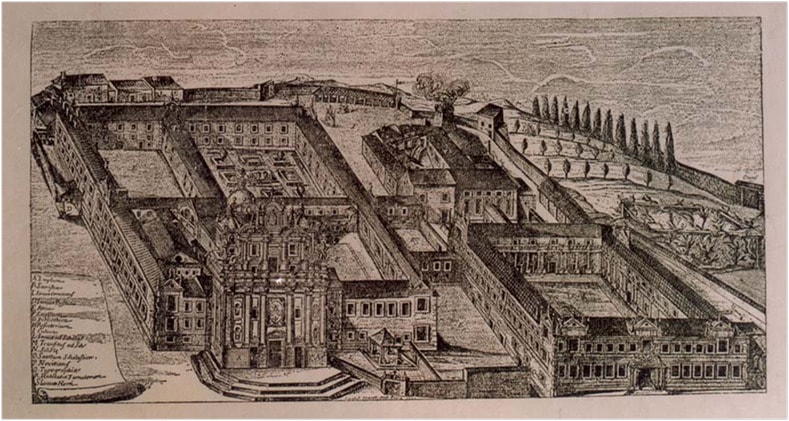

Confesso que eu mesma fui tomada pela dúvida quando, em 2001, pesquisando no Arquivo Histórico Ultramarino me deparei com uma lista de 22 missionários que chegaram a Angola no final de 1779. Encabeçava a lista o nome de André do Couto Godinho, apresentado como um “homem preto, natural do Brasil, formado em Cânones e de conhecida virtude”. Anos depois, de fato o encontrei matriculado na prestigiada Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra no ano de 1752. Sua história me levou a outros. Por isso começo por ela.

Quando André fez sua matrícula, não havia qualquer restrição explícita relacionada à sua cor ou origem social para ingressar na Universidade de Coimbra. As barreiras restringiam o acesso a postos mais altos da carreira acadêmica. A questão financeira também não pesava muito no ingresso: o aluno pagava a modesta quantia de dez réis pelo registro e matrícula. O requisito de admissão mais seletivo era ter um sólido aprendizado pré-universitário do Latim. Ao que tudo indica, André se preparou para tal em Mariana, onde nasceu na condição de escravizado no ano de 1720, filho de uma africana da Costa da Mina chamada Vitória do Couto.

Depois de cinco anos de estudos em Coimbra, mais precisamente no dia 28 de maio de 1757, André Godinho graduou-se Bacharel em Cânones. Após mais dois anos de estudos, em março de 1759, submeteu-se a novo exame, sendo arguido e aprovado por uma banca de professores doutores. Na sequência, ele poderia ter solicitado o ato solene para receber o grau de Doutor. É possível que tivesse feito, mas também que, segundo uma anotação no registro do seu exame final, tivesse encerrado sua carreira acadêmica. Até então, nenhum documento, entre matrículas e exames, mencionava a sua cor. Mas nos exames finais, Godinho é registrado como “Homem Preto”. Além disso, no espaço destinado à avaliação de desempenho, no lugar da apreciação da banca de doutores examinadores, registrou-se a assertiva lacônica: “não tem informação”. A mesma declaração consta nos exames finais de outros estudantes.

A omissão do desempenho era um recurso frequentemente utilizado pela Universidade de Coimbra para impedir que determinados indivíduos (notadamente judeus e mulçumanos convertidos e seus descendentes) obtivessem acesso a postos mais altos na carreira acadêmica. A discriminação também ocorria em outras instituições de prestígio e poder e era justificada pelas hierarquias do Antigo Regime, baseadas na condição social herdada, e pelos estatutos de pureza de sangue, que excluíam os recém convertidos (cristãos novos), os povos conquistados e pessoas consideradas de baixa extração social de cargos públicos e eclesiásticos. Sem a avaliação final, não era possível requerer o título de doutor, sendo a mesma também um pré-requisito para que o canonista formado pudesse concorrer aos mais altos cargos públicos. A escolha pelo sacerdócio parece ter sido uma saída honrosa para André. Não sei se ele pôde contestar os desmandos das autoridades da Universidade, mas outros o fizeram.

Um deles foi António de Souza Falcão. Mulato, natural de Lisboa e filho do também mulato Lourenço de Souza, foi aprovado nemine discrepante, ou seja, por todos os avaliadores, em exame realizado em 30 de janeiro de 1705, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foram nove anos de estudos para chegar às portas de acesso ao grau mais alto da carreira acadêmica. Por fim, na condição de Licenciado, e por julgar possuir todos os requisitos acadêmicos necessários, António encaminhou ao reitor da Universidade requerimentos solicitando o agendamento da cerimônia de titulação máxima. Como não obteve resposta, recorreu ao rei, que encaminhou o caso para a apreciação da Mesa de Consciência e Ordens – instância responsável pelos assuntos da Universidade de Coimbra –, que mandou consultar o reitor.

Na resposta, as autoridades universitárias confirmaram que de fato António fora aprovado no exame final, o que não era o suficiente para requerer o doutoramento. Na sequência, o acusam de ocultar em sua petição “a razão da dificuldade”, evidenciando que o motivo seria a condição de mulato e a ascendência escrava do requerente. Para os doutores de Coimbra, tanto a baixa condição social (a “infâmia dos mulatos”), quanto a ascendência de escravos – sobre a qual, aliás, não se mencionava comprovação documental – eram denunciadas pela cor e traços físicos de António. Ele carregava um “defeito de cor”.

Ao fim do julgamento, os desembargadores da Mesa de Consciência não acataram os argumentos das autoridades de Coimbra e, em fevereiro de 1706, mandaram a Faculdade de Medicina conceder o grau de doutor a António de Souza Falcão. A decisão de Lisboa, contrariando as autoridades da universidade, deixa ver um cenário no qual as hierarquias informadas pela raça não estavam definitivamente estabelecidas, o que permitia a alguns homens de cor galgar postos e cargos de prestígio, tanto no reino quanto nas conquistas e colônias, justificados por seus méritos e qualidades. Mas as demandas políticas dos homens de cor poderiam ter outros sustentáculos além do mérito. Podiam se valer de sua posição social, inclusive sem necessidade de ocultar sua cor e origem escrava, como seria o caso de Ignácio Pires de Almeida.

À semelhança de António de Souza Falcão, Ignácio Pires de Almeida foi impedido pelas autoridades da Universidade de Coimbra de receber o grau de doutor, mesmo após ser aprovado em todos os exames. A justificativa era a mesma: o fato de pertencer à “raça de mulatos” e ter ascendentes escravos. Mas diferente de António, acusado de ocultar propositalmente a causa maior do seu impedimento, Ignácio não escondeu sua cor, nem sua origem. Na petição ao rei, declarou-se homem pardo, filho de uma “mulher preta” e de Francisco Pires de Almeida, capitão de Infantaria da Praça da Bahia e cavaleiro professo da Ordem de Cristo, homem branco. Ao apresentar as honrarias e o prestígio social do pai – trunfo que Falcão não possuía, pois era filho de um mulato – ele pôde contestar a universidade baseado nas próprias leis portuguesas, que reconheciam a nobreza como herança paterna.

Vale ressaltar que Ignácio de Almeida, embora tivesse sido destratado pelos doutores de Coimbra ao ser referido como mulato, apresentou-se diante das autoridades como pardo. A distinção não é irrelevante. Se a designação “mulato” tinha conotações pejorativas, o contrário se observa sobre o termo “pardo”. Como testemunham as irmandades de homens pardos e os terços militares que reuniam e distinguiam este grupo, o termo reivindicava uma imagem socialmente positiva. Em janeiro de 1704, Ignácio teve seu pleito atendido. Não podendo – ou não querendo – esconder sua cor, por capazes de sustentar alguns privilégios em razão da ascendência, do prestígio social ou do poder econômico e político, homens como Ignácio puderam virar o jogo, ostentando a marca da diferença junto a um conjunto de atributos socialmente valorizados.

A sobreposição do marcador racial – nas metrópoles e nas colônias – foi minguando as possibilidades de reação e as brechas legais às queixas e demandas dos estudantes de cor em Coimbra. As histórias de André, Antônio e Ignácio testemunham um momento desse processo, e também lançam luzes sobre outras experiências, igualmente invisibilizadas pelo racismo que, ao naturalizar a desigualdade historicamente construída, as tornaram improváveis. As histórias são igualmente reveladoras das barreiras criadas para impedir o ingresso, a progressão acadêmica e a ascensão social dos estudantes negros que, ao longo dos séculos XIX e XX, foram “desaparecendo” dos registros de matrículas e das fotos de formatura. Diante disso, as cotas raciais, recentemente conquistadas, não deixam de ser também um movimento de reocupação dos espaços de onde fomos alijados pelo racismo.

A revisão da Lei 12.711/2012 deveria ocorrer neste ano, mas ainda não entrou na pauta da Câmara dos Deputados, podendo ser postergada para os próximos anos. Embora não seja passível de revogação, poderá ser revisada e modificada. Para pior. Até o momento, entre as mais de 50 propostas apresentadas pelos legisladores, a maioria é contrária às cotas raciais. E assim, os brancos inconformados continuam bradando (e pichando): Tirem os pretos da universidade, já! E nós continuamos reocupando e escrevendo a história dos que nos antecederam na luta contra o racismo e pelo direito à existência, dentro e fora da universidade. Em defesa das cotas e das políticas de permanência, já!

Assista ao vídeo da historiadora Lucilene Reginaldo no Acervo Cultne sobre este artigo:

Nossas Histórias na Sala de Aula

O conteúdo desse texto atende ao previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Ensino Fundamental: EF07HI02 (7º ano: Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico); EF07HI10 (7º ano: Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial); EF09HI04 (9º ano: Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do Brasil).

Ensino Médio: EM13CHS102 (Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos); EM13CHS502 (Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais); EM13CHS601 (Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país).