Em 13 de maio de 1888 foi proclamada no Brasil a Lei 3.353. A lei decretava extinta a escravidão no Brasil e revogava qualquer disposição legal contrária. Entretanto, nem o trabalho livre nem a liberdade foram inaugurados pela Lei Áurea. Antes da abolição, trabalhadores negros e trabalhadoras negras lutaram cotidianamente para estabelecer limites à exploração escravista defendendo, por diferentes meios, direitos para si e para os seus. Além da luta para sobreviver ao sequestro, ao Tráfico Atlântico, à violência da escravização e da igualmente violenta exploração do trabalho, homens negros e mulheres negras estiveram diariamente empenhados em melhorar suas condições de vida e traçar diferentes estratégias de liberdades individuais e coletivas. As condições de trabalho interferiam, por vezes, diretamente nas possibilidades e formas de organização e atuação dessas pessoas e suas famílias.

Assim como nas propriedades rurais, mulheres e homens africanos e afrodescendentes escravizados foram submetidos a regimes de trabalho forçado também nos centros urbanos. Eram empregados em diferentes tipos de estabelecimentos: públicos, privados ou em casas de particulares. E poderiam trabalhar prestando serviços para terceiros ou diretamente para seu proprietário ou proprietária, chamados de senhores ou senhoras de escravos. Essa relação senhorial existia, entre outros ambientes, em instituições religiosas e de caridade, em hospitais, cemitérios e repartições públicas, que também eram consideradas senhoras de escravos.

Ao lado de trabalhadores libertos e livres, trabalhadores negros escravizados compunham uma complexa teia de relações de trabalhos durante o século XIX. Assim, apesar da vigência da escravidão como principal e predominante modelo de exploração do trabalho, outras categorias coexistiram, como: regimes de trabalho compulsório, servil e o trabalho livre assalariado. Essa coexistência pode ser observada em estabelecimentos de caridade e de saúde na cidade de Salvador, capital da província da Bahia durante o século XIX.

Em 10 de junho de 1847 a Santa Casa de Misericórdia da Bahia registrou no livro contábil Diário D, nº 322, fl. 524, que integra o acervo de seu Centro de Memória, a compra de Felizberta, Luiza, Felicidade e Domingas. Cada uma dessas mulheres foi comprada pelo valor 460$000 mil-réis, totalizando o valor de 1:840$000 conto de réis. As africanas de nação nagô foram compradas simultaneamente, o que era chamado de “compra em lote”, para serem empregadas do Recolhimento de Mulheres. O Recolhimento, criado em 1716, com a finalidade de abrigar e conceder dotes a mulheres pobres, órfãs, principalmente brancas, fazia parte de uma rede de estabelecimentos criados em diferentes épocas pela Santa Casa da Bahia. A irmandade foi fundada entre os anos de 1549 e 1552, tomando como modelo a Misericórdia de Lisboa e seu Compromisso. Seu regulamento foi criado com observância às 14 obras de Misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais, que deveriam ser praticadas por seus membros, homens brancos cristãos, através da prática da caridade organizada em atividades e organizações de assistência.

Noutro lote foram comprados Francisco Tomaz, de 36 anos de idade, e Luiz, de 28 anos, ambos de nação haussá, que seriam destinados ao serviço do Hospital da Caridade. Também conhecido como Hospital São Cristóvão, ele foi o primeiro estabelecimento de assistência da Misericórdia da Bahia, instituído na Freguesia da Sé, no edifício que atualmente sedia o Museu da Misericórdia. O hospital, como podemos ver na imagem abaixo, integrava um conjunto arquitetônico composto pela Igreja da Misericórdia, na parte interna da edificação estavam a sacristia, sala da provedoria, salão nobre para reuniões da irmandade, átrio, cisterna para a captação de água da chuva, cemitério de irmãos, cozinha e outros espaços que podem ser visitados presencial ou virtualmente. Em 1833 ele foi transferido para o edifício da Faculdade de Medicina da Bahia, como forma de ampliar sua capacidade de atender a crescente população. O Hospital que atendia doentes escravos, livres e libertos, nacionais e estrangeiros, também era moradia dos seus trabalhadores livres e escravizados. Francisco e Luiz foram comprados, cada um, pelo valor de 550$000 mil-réis.

Muito provavelmente as quatro africanas e dois africanos foram ilegalmente traficados, já que a Lei Feijó, de 07 de novembro de 1831, declarava livres todos os escravos vindos de fora do Império a partir daquela data, como forma de repressão ao Tráfico. Mas, dada a inobservância da lei por parte dos traficantes de escravizados e do próprio Estado Imperial Brasileiro, ela ficou conhecida como “Lei para inglês ver”. Desta forma, mesmo com essa proibição e as que se seguiram, como a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, o tráfico brasileiro se intensificou, trazendo 2.143.378 pessoas para a escravização durante a primeira metade do século XIX.

Felicidade, Felizberta, Domingas, Luiza, Francisco Tomaz e Luiz passariam a compor a comunidade de trabalhadores urbanos da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. A irmandade, que chegou a possuir 52 escravizados em 1830, no ano de 1847, possuía 24 escravos, avaliados na quantia de 8:782$000 contos de réis. Essa redução gradativa do número de escravizados que se desenrolou até a década de 1870, quando a irmandade deixou de ser escravista, esteve relacionada a dois fatores. O primeiro deles foi a concessão de africanos livres, categoria de trabalhadores submetidos ao regime de 14 anos de trabalho compulsório após apreensão de navios condenados por tráfico ilegal. Conforme o livro de Registo nº 93, fl. 653, só em 1851 a Misericórdia da Bahia recebeu 61 africanos livres, distribuídos em duas concessões. Era um pouco mais que o dobro de escravizados que a irmandade possuía na ocasião.

O segundo fator foi o aumento no preço dos escravizados, também decorrente das já mencionadas leis de proibição ao Tráfico Negreiro. Para os homens e mulheres escravizadas, a elevação dos valores de mercado se tornava uma dificuldade, num país que persistia em adiar o fim da escravidão. A alta dos preços dificultava ainda mais a compra da liberdade, diante de uma classe senhorial empenhada em fazer da alforria uma concessão, e não um direito adquirido pelos trabalhadores. Os senhores estavam empenhados em reaver, se possível com vantagem, o dinheiro investido na compra de escravizados, antes do latente fim do escravismo no Brasil.

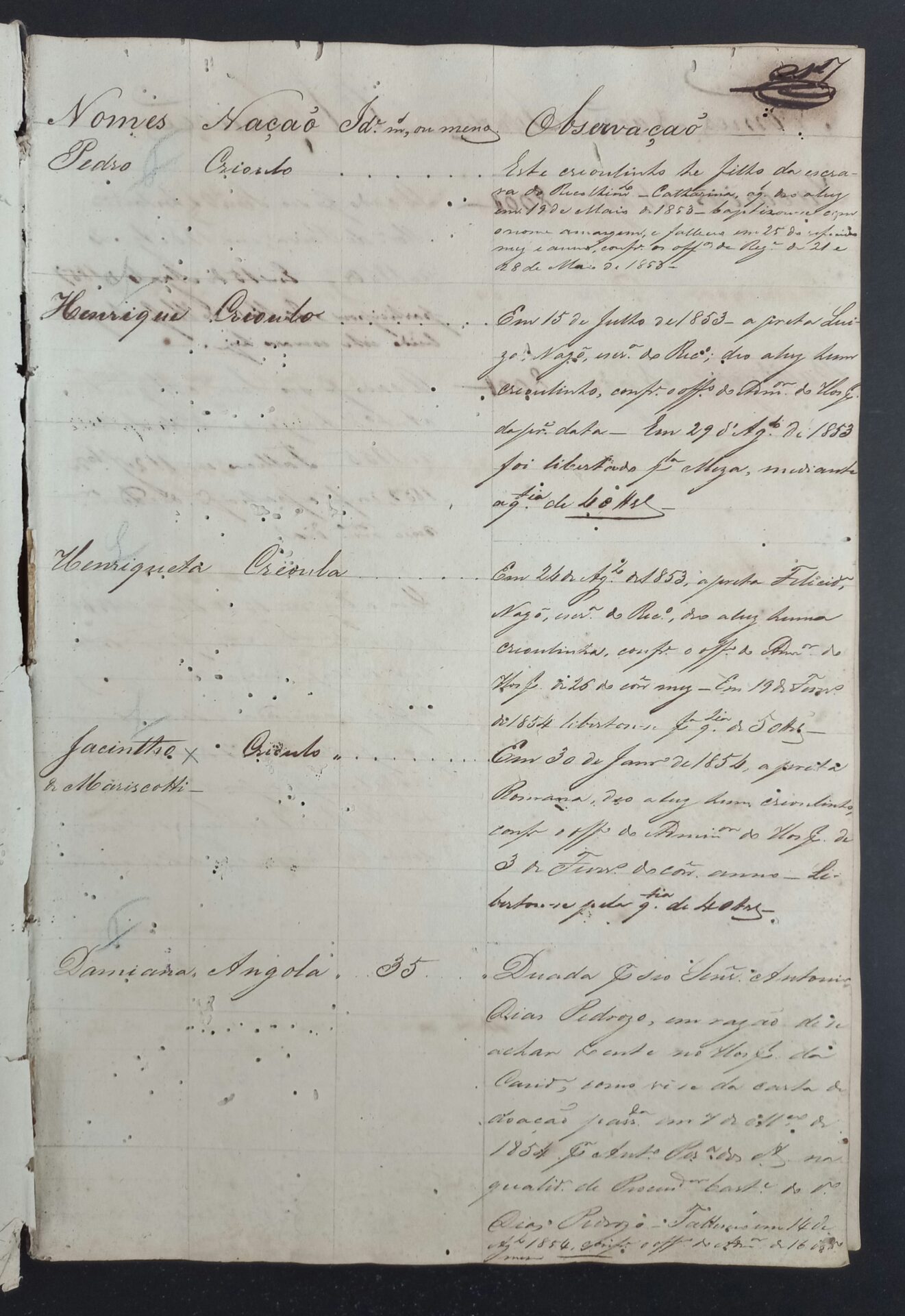

Foi percebendo essa dinâmica que a já mencionada Luiza Nagô comprou a liberdade de sua filha, a menina Sofia, crioula, em 19 de março de 1850, quando a criança tinha apenas 4 meses de vida. Os elevados riscos de mortalidade infantil, dadas as más condições de vida, reduzia o preço a ser pago por sua alforria. Entretanto, não diminuía o valor da vida de Sofia para sua mãe, que conseguiu comprar a liberdade da menina pela quantia de 30$000 mil-réis, como se vê no livro 18, fl. 84v. Após pouco mais de 3 anos, Luiza utilizou a mesma estratégia para libertar seu filho Henrique, nascido em 15 de julho de 1853 e alforriado em 29 de agosto do mesmo ano, pela quantia de 40$000 mil réis. Essa mesma estratégia se tornou recorrente nas famílias de escravizados na Misericórdia da Bahia, sendo o principal modo de manumissão, protagonizado por mulheres negras.

O documento abaixo é uma página do livro de escravos da Misericórdia. Nele aparecem os registros de Henriqueta, filha da africana Felicidade, de nação Nagô e de Jacintho de Mariscotti, filho de Romana, ambos alforriados por suas mães durante os primeiros meses de vida. Pedro, filho de Catharina, escrava do Recolhimento de Mulheres, faleceu após 9 dias de nascido.

Já Felizberta, nagô, conseguiu comprar a própria alforria na ata da Mesa de 28 de fevereiro de 1858, livro nº 19, após 11 anos trabalhando e vivendo como escravizada. Para isso, a africana teve que pagar a quantia de 1:200$000 conto de réis. Dessa forma, além dos 11 anos de exploração de seu trabalho, a africana teve que pagar uma quantia aproximadamente 2,6 vezes maior ao valor pelo qual foi comprada. Havia uma expectativa da classe senhorial de que o Estado pagasse uma indenização pela libertação dos escravizados. O pagamento de pecúlio, ou seja, um valor em dinheiro pela liberdade, tornou-se, na perspectiva senhorial, uma forma direta de recuperação do capital investido na compra dos escravizados, frente ao iminente fim do escravismo e do temor de que os escravizados fossem alforriados por lei e sem pagamento. Além de performar o ato de alforriar como uma concessão senhorial, na Santa Casa a manumissão era um ato solene, onde as cartas de liberdade eram entregues na cerimônia de posse da Mesa Administrativa, conjunto de irmãos eleitos periodicamente para gerir a instituição.

Na Misericórdia da Bahia, viviam trabalhadores de diferentes condições civis. Escravizados e seus filhos, os quais podiam ser libertos que conviviam com suas famílias ainda cativas, e outras categorias de trabalhadores, como livres e libertos. Viver “portas adentro” para os trabalhadores escravizados e para africanos livres era uma sentença obrigatória, morada e cativeiro. Mas, para os trabalhadores livres era um direito, que por vezes foi ameaçado pelas administrações da Santa Casa, que consideraram a presença de suas famílias uma interferência no bom funcionamento dos estabelecimentos.

Além da casa, que era direito para uns e senzala para outros, a remuneração dessas pessoas era composta pelo salário ou gratificação, e a ração, como era chamado o direito à alimentação. A classe dos “trabalhadores salariados”, denominação que designava os trabalhadores assalariados, era composta por religiosos, médicos, cargos remunerados ocupados por membros da irmandade e por postos de trabalho fixos ocupados por trabalhadores livres. Outras atividades sazonais, desempenhadas por trabalhadores de ganho escravizados de terceiros, ou libertos, eram gratificadas. As gratificações variavam. Elas, inclusive, poderiam ser pagas aos trabalhadores assalariados em situações de acúmulo de funções. A remuneração de africanos livres também era chamada de gratificação. Os escravizados passaram a ser gratificados a partir da década de 1860 na Santa Casa. Sua gratificação foi equiparada à remuneração de africanos, com pagamento condicionado à vontade e julgamento senhorial, quase sempre associado às questões comportamentais, morais e à produtividade.

Apesar de livres, os africanos submetidos ao regime de trabalho compulsório viviam e trabalhavam em condições análogas ao trabalho escravo, sujeitos a punições como prisão e castigos físicos. Essa equiparação, que submeteu indivíduos de mesma condição racial a um mesmo código de relação de trabalho, desconsiderava na prática a diferença do estatuto jurídico de sua condição civil. Ela expressava a profunda racialização do trabalho como marcador da desigualdade de direitos e condições a qual trabalhadoras negras e trabalhadores negros estiveram submetidos, sendo livres ou não, antes ou depois da abolição.

A desigualdade racial no tratamento dos trabalhadores se apresentava na distribuição das ocupações, jornadas, salários e na alimentação. A dieta fornecida aos trabalhadores livres era composta diariamente por, aproximadamente, 910g de carne verde, termo utilizado para designar a carne fresca que não é salgada e nem refrigerada; 56g de toucinho; 56g de arroz e farinha. Já os escravizados recebiam o equivalente diário a: 561,25g de farinha, 228g de carne seca, que é a carne salgada, mais 28g de toucinho. Os africanos livres recebiam o equivalente a 642g de farinha e 214g de carne verde. Quando comparada com a alimentação dos demais empregados, escravizados e africanos livres recebiam menos tipos de alimentos e em menor quantidade.

É importante dizer que isso não significava que essas pessoas se alimentavam exclusivamente com esses itens. Essa era a alimentação fornecida pela instituição. Em algumas propriedades os trabalhadores cultivavam pequenos roçados que contribuíam para diversificar a alimentação, e plantas de usos medicinais. Mas, ainda assim, estavam expostos a um contexto de maior insegurança alimentar em função de sua condição racial e de classe. Africanos e escravizados não se calaram diante de situações que ameaçavam seus direitos e, por vezes, uniram-se para queixarem-se sobre a qualidade e quantidade dos alimentos fornecidos, e foram atendidos.

Além da desigualdade racial, a desigualdade de gênero era presente entre trabalhadores livres e escravizados. Enquanto o salário dos enfermeiros, em 1857, aparece fixado na quantia de 50$000 mil-réis anuais, enfermeiras recebiam 30$000 mil-réis anuais. Se fossem mulheres provenientes do Recolhimento de Mulheres o salário era ainda menor, 10$000 mil-réis. As servas, em geral mulheres mestiças pobres, ou órfãs admitidas no Recolhimento, recebiam um salário ainda menor, 8$000 mil-réis. Neste mesmo registro, serventes pretos, livres ou escravos à serviço do Hospital e do Cemitério Campo Santo recebiam 5$000 mil-réis anuais.

Nessa ata da Mesa, de 14 de junho de 1857, encontramos homens e mulheres exercendo funções semelhantes, porém recebendo salários desiguais. Trabalhadoras na condição de dependentes da Misericórdia tinham uma remuneração menor e, quando eram mulheres não-brancas, eram admitidas como servas, recebendo salários ainda menores. Trabalhadores livres, escravos e libertos são unificados na categoria racial “pretos”, e independentemente de trabalharem no Cemitério ou no Hospital, recebiam as menores gratificações. Esses dados revelam uma crescente hierarquização racial do trabalho e das desigualdades delas decorrentes, refletida na remuneração e, como vimos, na alimentação de homens e mulheres negras, bem como nos tipos de punições. Enquanto trabalhadores livres poderiam ser suspensos, terem descontos salariais, ou serem demitidos, africanos livres e escravizados estavam sujeitos a punições como prisão, castigos físicos, deportação ou venda para terceiros, podendo ser separados de sua rede de sociabilidade e família.

Ainda assim, estas pessoas não deixaram de pleitear melhorias em suas condições de trabalho. Barganhando, por vezes, com o caráter religioso e filantrópico da própria instituição, ou manipulando a opinião pública e a imagem dos dirigentes à frente da administração da irmandade. Africanos livres recorreram à justiça e às autoridades para reivindicar melhores tratamentos, escravizados queixaram-se das posturas de seus superiores imediatos, sendo ouvidos e atendidos. Quando a negociação falhava, estes trabalhadores fugiam individual ou coletivamente, de modo permanente, ou de forma intermitente para trabalhar para terceiros, como uma maneira de aumentar seus rendimentos.

A partir da Lei Áurea a liberdade conquistada por trabalhadores negros e trabalhadoras negras se tornou irrevogável. Nas experiências desses trabalhadores identificamos que as desigualdades e preconceitos de raça e gênero, ainda presentes em nossa sociedade, orientaram historicamente, e ainda orientam, a organização do trabalho. Criando hierarquias entre os trabalhadores e seus direitos de acordo com valores racistas e sexistas, desfavorecendo mulheres negras, não-negras e homens negros, antes e depois da abolição. Conhecer nossas histórias é imprescindível para desnaturalizar essas desigualdades, contestar e propor ações de reparação capazes de garantir uma permanente equidade social.

Assista ao vídeo da historiadora Diana Santos Souza no Acervo Cultne sobre este artigo:

Nossas Histórias na Sala de Aula

O conteúdo desse texto atende ao previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

Ensino Fundamental: EF08HI19 (8º ano: Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.)

Ensino Médio: EM13CHS401 (Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços – urbanos e rurais – e contextos); EM13CHS402 (Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica)

Diana Santos Souza

Técnica em Documentação – CEEP Música; Técnica em Digitalização; Licenciada em História – UFBA, Mestra em História Social – UFBA, historiadora no Arquivo Histórico da Santa Casa da Bahia;

E-mail: santossouzadiana@gmail,com;

Instagram: @umahistoriadoranoarquivo; @dianamaris_oficial

** ESTE ARTIGO É DE AUTORIA DE COLABORADORES OU ARTICULISTAS DO PORTAL GELEDÉS E NÃO REPRESENTA IDEIAS OU OPINIÕES DO VEÍCULO. PORTAL GELEDÉS OFERECE ESPAÇO PARA VOZES DIVERSAS DA ESFERA PÚBLICA, GARANTINDO ASSIM A PLURALIDADE DO DEBATE NA SOCIEDAD