A obra de Angela Davis, 80, uma das mais importantes intelectuais do campo do pensamento crítico, se populariza a passos largos no Brasil, país onde vendeu cerca de 330 mil cópias de seus livros. Sua produção acadêmica, moldada pelo período em que esteve presa, se centra em um marxismo não ortodoxo, preocupado com as desigualdades de gênero e raça, e ilumina os mecanismos do capitalismo racializado e do encarceramento em massa que, em sua avaliação, promovem formas contemporâneas de escravidão.

Angela Davis, que completa 80 anos nesta sexta-feira (26), está mais atual do que nunca. Ativa desde os anos 1960, a professora emérita da Universidade da Califórnia em Santa Cruz tem sido objeto cada vez mais frequente de estudos no Brasil, não só da perspectiva feminista e negra, mas como nome marxista de destaque. O trabalho acadêmico e a militância política sempre andaram de mãos dadas em sua biografia, como sua defesa ferrenha da causa palestina aponta.

Sua compreensão como intelectual é uma luta, segundo Bruna Santiago, historiadora e autora de “O Pensamento de Angela Davis” (Letramento).

Isso porque a autora foi alçada à fama nos anos 1970 por sua participação no Panteras Negras, organização política e social negra fundada na Califórnia no fim da década de 1960.

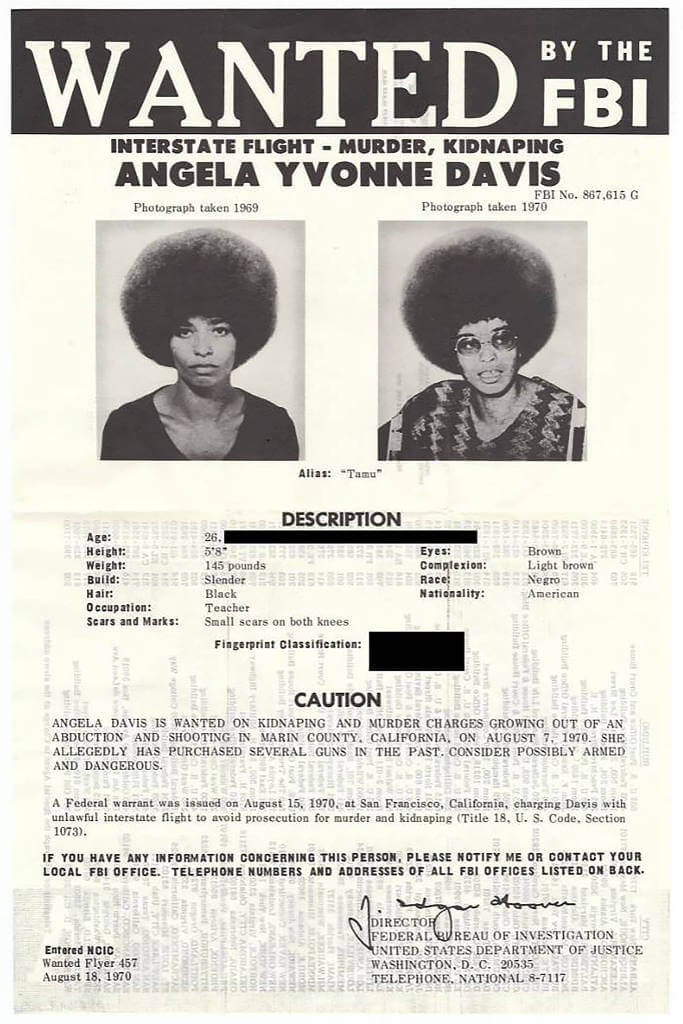

Davis, filiada ao Partido Comunista dos Estados Unidos e, à época, professora-assistente de filosofia na UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), foi acusada de sequestro e homicídio. Um adolescente armado —com armas compradas por Davis— invadiu um tribunal durante o julgamento de um homem denunciado por esfaquear um agente penitenciário, em uma ação para exigir a libertação do irmão dele. O juiz do caso e três homens morreram no ataque.

Ao saber da acusação, ela fugiu da Califórnia e se abrigou com amigos, mas a polícia a encontrou. Naquele momento, ela estava na lista dos dez mais procurados pelo FBI e o então presidente Richard Nixon a considerou uma terrorista.

A ativista foi presa e virou alvo de uma campanha internacional de proporções gigantescas pela sua libertação. Sob o slogan “libertem Angela Davis”, até John Lennon e Yoko Ono participaram da mobilização com a canção “Angela”.

Nascida em 1944 em Birmingham, no estado do Alabama, que vivia no fogo cruzado dos ataques da Ku Klux Klan a igrejas de comunidades negras, Davis cursou o ensino médio em Nova York, um dos estados considerados “integrados” na época em que vigorava a legislação Jim Crow. Depois, continuou sua educação na Universidade Brandeis, em Massachusetts, e na França, sob a batuta de Herbert Marcuse.

Ela ficou pouco mais de um ano presa e foi liberada. A defesa alegou que o fato de as armas usadas no crime serem suas não era evidência suficiente de seu envolvimento no assassinato.

Foi a passagem pela prisão que impulsionou os primeiros escritos da autora. “Mesmo antes do encarceramento, ela já era ligada ao processo de libertação”, diz Santiago. Um dos primeiros trabalhos da filósofa é “If They Come in the Morning” (se eles vierem pela manhã), em que ela fala sobre julgamentos e o encarceramento nos Estados Unidos, inclusive a partir da sua própria experiência.

A obra foi sucedida por sua autobiografia, publicada em 1974 e traduzida no Brasil em 2019 pela Boitempo. Para a antropóloga Angela Figueiredo, professora da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), “a demora na tradução reflete o racismo na geopolítica do conhecimento. Africanos não eram traduzidos, latino-americanos não eram traduzidos. Reflete o interesse de quem tinha o poder de traduzir”.

A tradução de Davis no Brasil, no entanto, não se deu na ordem cronológica de sua produção. O primeiro a sair pela Boitempo foi “Mulheres, Raça e Classe”, em 2016. Segundo Ivana Jinkings, fundadora da editora, “foi um estouro”. Antes disso, diz Santiago, a obra da autora era restrita a traduções feitas por coletivos negros e tinha circulação reduzida.

A publicação de Davis veio como um esforço da editora de buscar mais autores negros, mas alinhados com o cardápio à esquerda da casa. “Não queríamos apenas preencher lacuna”, diz Jinkings.

A publicação de “Mulheres, Raça e Classe” foi sucedida por “Mulheres, Cultura e Política”, em 2017, “A Liberdade É uma Luta Constante”, em 2018, “Uma Autobiografia”, em 2019, e “O Sentido da Liberdade”, em 2022. A editora estima que tenha vendido cerca de 330 mil títulos da autora, incluindo ebooks.

Figueiredo atribui essa popularidade gigantesca de Davis não só aos ideais radicais e críticos do capitalismo racializado da autora, mas à política de cotas instaurada no Brasil em 2012. “A política de cotas trouxe um número significativo de estudantes e professores para a universidade e uma demanda por uma bibliografia comprometida com o social.”

A antropóloga entende que as mulheres negras tiveram grande papel na popularização do trabalho de Davis no Brasil e diz ver um crescimento de teses e dissertações interessadas nas reflexões da filósofa.

“A popularização da obra está diretamente conectada à possibilidade de engajamento das pessoas que têm demanda de mudança social”, afirma Figueiredo. “A maioria de nós busca uma relação mais direta entre reflexão crítica e campo de atuação. Nós, feministas negras, não separamos teoria da prática.” Davis tampouco separa.

Para Rosane Borges, doutora em comunicação pela USP, a autora conserva um lugar especial no pensamento negro por refletir sobre as relações do capital. “Sua grande contribuição é pensar as desigualdades em uma chave marxista sem abrir mão das relações raciais, que são estruturantes nesse cenário.”

Borges afirma que Davis renova e aprofunda a perspectiva marxista de enxergar o mundo a partir do prisma das desigualdades e estende essa visão para o gênero e a raça, além da classe.

É daí que vem a leitura comum de que a filósofa se enquadraria no que se convencionou chamar de feminismo interseccional, ou seja, um feminismo que traz a raça para compor a análise juntamente com o gênero.

Figueiredo entende que todo feminismo negro, como o de Davis, é interseccional por natureza, uma vez que não recusa a questão racial como parque das leituras de opressão. “O feminismo negro e o branco diferem porque as brancas subestimam a análise sobre a diferença racial, e o feminismo hegemônico não incorporou a crítica da ausência de análise racial”, diz.

Em “Mulheres, Raça e Classe”, a autora explora a escravidão —mas também as formas de resistência a esse sistema, em que Santiago vê diálogos com o Brasil—, e não poupa críticas e apontamentos de racismo no movimento feminista branco, caso das sufragistas e do mito do homem negro estuprador.

Borges ressalta que a filósofa é, antes de mais nada, uma intelectual marxista e que isso prevalece. “A interseccionalidade de Davis não é novidade. A despeito de pensar raça, classe e gênero, a forma como ela se coloca no mundo não é a janela da interseccionalidade. O feminismo negro nasce intersecional, temos Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, mas esse feminismo é um modo de manejar as categorias. Aí é um problema, porque Davis é marxista e mobiliza essas ferramentas de raça, classe e gênero a partir dessa janela.”

Borges afirma, contudo, que o marxismo da autora passa longe da ortodoxia, uma vez que não vê a raça como fenômeno colateral do capitalismo. “Se devemos a Marx ter tirado o véu das desigualdades da biologia e do direito divino, Angela e os feminismos negros vem dizer que a raça é importante para manter as desigualdades”, diz.

Davis aponta que as instituições mantêm até hoje o sistema escravagista nos Estados Unidos e, segundo Santiago, “não acredita na democracia do país”. A filósofa é influenciada por W.E.B. Du Bois, sociólogo crítico do capitalismo, que via o sistema como perpetrador de racismo, ideal compartilhado por ela.

Uma das grandes defesas de Davis é que o sistema prisional americano, amparado pela 13ª emenda, promove formas de escravização. “Ela diz que é uma lacuna bem pensada a partir do momento que todos estão livres, menos aqueles que devem ser punidos por um crime. Essa emenda chancela a possibilidade do trabalho forçado fora da escravidão”, diz Santiago.

Figueiredo vê o abolicionismo como central na obra da intelectual. “Ela critica o modo como se deu a abolição da escravidão, uma vez que as estruturas mantiveram o racismo em suas lógicas.”

Santiago sinaliza, ainda, que a filósofa ressaltou o aspecto de gênero do encarceramento. Embora minoria na população carcerária, mulheres eram presas em clínicas de adoecimento mental. “Davis, quando presa, ficou no que era conhecido como a ala das loucas.”

Borges afirma que o fim da escravidão nos dois países foi marcado pela falta de estratégias de inclusão por parte do Estado. “Davis trabalha na perspectiva de que o encarceramento serve para retirar essas pessoas do convívio, sem proposta pedagógica ou educativa. É a face mais cruel de um capitalismo disciplinar.”

A questão do encarceramento na obra da intelectual é um diálogo direto com o Brasil, segundo Borges. “O Brasil e os EUA são alguns dos países que mais prendem no mundo e essa é uma realidade negra. Homens negros são os mais encarcerados. Davis enxerga o encarceramento como expressão contemporânea do capitalismo, como ordem disciplinar que flagra as subalternidades marcadas por raça.”

Esse internacionalismo, mais vivo do que nunca desde que a guerra entre Israel e o Hamas teve início, é pulsante na obra da filósofa, que buscou desde o século passado abrir vias de diálogo com a questão palestina e com o apartheid na África do Sul, tema sobre o qual ela escreveu ainda em 1990 em “Mulheres, Cultura e Política”.

“Davis é, além de clássica, atual. Ela é muito antenada com as lutas contemporâneas. Faz uma leitura com esse passado que não passa, onde tem a marca do contínuo da escravidão e do imperialismo. Ela olha como isso se renova”, diz Borges. “Ela é contemporânea no sentido de Giorgio Agamben, de ser tão comprometida com seu tempo a ponto de ver a obscuridade dele.”